| 面白い看板や、建築物などを探し始めました。まだ「あはは..」な物は有りませんが、とりあえず目に付いた物を並べました。 「トマソン」と呼ばれる「無用の長物」建造物を探すのが目標です。 |

| 小京都・兵庫県出石(いずし)のマンホール |

| 塩屋研究所・集まろう会で足を伸ばした出石のマンホールです。図柄は時計台・辰鼓楼と紅葉でしょうか。 観光町らしくカラー版です。 |

|  |  |

| 近隣地域のマンホール |

| 次はマンホールです。家の前にあるマンホールが地域の図柄を入れた観光案内みたいなので、ちょっと探訪。 |

|  |  |

| 岸本町我が家の前 大山 ・日野川・しび・菊など | 米子高島屋付近 ボタンの花? | 米子高島屋付近 波? |

|  |  |

| 米子市のうしゅう(これ、地名?)これは尚徳小学校前。同じ物が五千石地域まで広い範囲で有ります。 大山 ・日野川など | 会見町 柿と埴輪 | 溝口町 鬼と山つつじ? |

| 大山町出身・大関荒岩の記念碑 |

| 大山町豊房出身・明治時代の名大関・荒岩亀之助の記念碑です。明治5年、鳥取県因幡郡豊房村(現・西伯郡大山町豊房)生まれ。五尺六寸三分(1.70m)二十五貫(131kg)の小兵ながら

生涯勝率78.1%、優勝6回、全勝2回。当時の大横綱・常陸山に2勝4敗、太刀山に1勝、初代小錦(あのコニちゃんではなく、明治時代の17代目横綱)に3勝と横綱、大関相手に互角以上の成績を残した、強豪力士です。

最近の下手な横綱顔負けの名大関でした。 その記念碑が大山寺の豪円山リフトのすぐ近く、しろがね荘へ入る道の入り口にあります。建立は、昭和33年と最近の物ですが、当時の相撲協会理事長の時津風(元・双葉山)の書になる記念碑です。 その後、昭和40年代に倉吉出身の横綱・琴桜が出ましたが、鳥取県出身の力士としては貴重な名力士です。 |

|  |  |

| 時津風理事長の書になる記念碑 | 荒岩の顔写真と記念碑 | 記念碑・裏面 |

| おもしろ建物 |

|  |  |

| 植物が生い茂って使用不能な門1(米子市) | ラッティスで塞がれ使用不能な門2(米子市) | 横のブロックをまたげば通る必要のない門3(米子市) |

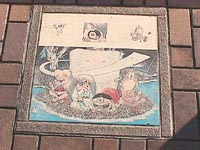

| 境港・水木しげるロード・舗道の敷石 |

| 水木しげるロードの海側の舗道の所々に張ってある敷石です。もう少し有るみたいですが、取り敢えず6枚。なかなか綺麗ですね。3月にはこの近くに「水木しげる記念館」がオープンします。 |

|  |  |

|  |  |

| おもしろ看板 |

| まだ3つぐらいしか見つかりませんが、これからいろいろ探します。 |

|  |  |

| 岸本町「小野」と「小町」の二つの集落の境界付近 小野小町の墓が「小町」にあります | R431沿い 日野橋付近 | 水木しげるロード 履物屋さんの看板 |

| お墓の墓標 |

| いわゆる、「デザイン墓」でしょうか。従来の形にとらわれない、故人の思いが込められているように思います。これから少しずつ増えてくるのでしょうね。 この三つは岸本町の公園墓地にあるものです。 |

|  |  |

| 我が家の墓です スキーと大山 が好きだった亡妻のために。墓地から見える大山 をそのまま形取りました | 墓標に飛行機が.. 飛行機がお好きな方だったのでしょうか | 半球の中央に「和」の文字 家族の和、世界の和を願った方でしょうね |

| 古い石の道標 |

|  |  |

| 左・清水寺、右・大根島(いずれも島根県) 造園屋さんの庭先。これ、売り物? | 左・大山 岸本町丸山・地ビールレストランの下 | 左・大山 道標と大山です。 |

|  |  |

| 左・大川原、右・大山道 江府町・広域農道の御机2.5km溝口寄り | 一丁地蔵 大山道路に一丁(約100m)ごとに道しるべ | 右・をたか(尾高?)左・読めません(丸山へ行く道だと思われる) 大山道路、分けの茶屋跡 |

|  |

| 別れ地蔵と道しるべ 大山道路の一番上 | 左・よなご、いずも 右・みくりや、なば(なわ?) 別れ地蔵の上 |

| 江戸時代の力士の碑 |

| 島根県東部の出雲地方は江戸時代、松江城主の松平候が大勢の力士を藩で召抱えていた関係で、いくつかの記念碑が残されています。力士たちは相撲を取るだけでなく城下に住み、海運などの藩の仕事をしていたようです。 鳥取県出身の著名力士は、大山町出身の明治後期の大関・荒岩亀之助や倉吉市出身の横綱・琴桜などが居ます。 琴桜関は妹さんが亡妻の同級生の奥さんです。銅像も有るみたいですが、ちょっと新しすぎて。 |

| 雷電為右衛門之碑(手形入り) 所在場所:松江市月照寺境内 雷電は信州出身の寛政〜文化時代(18世紀末〜19世紀初)の強豪大関。一代の勝率は92.8%。横綱にならなかったのが不思議といわれる。1m96cm・169kg。雲州松平候のお抱え。 20年前の娘の左手を当てている所が雷電の手形。 |

| 日本横綱力士陣幕久五郎通高碑 所在場所:島根県東出雲町下意東の町道の脇 陣幕は現在の東出雲町出身。幕末の強豪横綱。一代の勝率は86.6%。「負けずの陣幕」といわれたが、慎重すぎ引き分けも多かった。最大の功績は東京深川・富岡八幡宮に「横綱力士碑」を建立し、横綱の代数を記載したこと。この制定が現在の代数にまで引き継がれている。 ただし、初代・二代・三代の横綱は実在が疑問視されており問題として残っている。 |

| 釈迦嶽雲右衛門・稲妻咲右衛門・兄弟塔 所在場所:島根県安来市大塚町伯太川近く 釈迦嶽雲右衛門は当地出身。18世紀中期の大関。巨大力士として知られ、2m27cm、180kgといわれている。 稲妻は釈迦嶽の実弟で当地出身。18世紀後期の大関。 51歳まで現役を務めた。 |