| はじめに |

摂食嚥下障害に関与するようになった1998年3月から、その後の約2年半の経過について、歯科開業医の見地から検査・評価・治療の概要と、現状の問題点、今後の展望等について簡単にまとめてみました。

図表とあわせてご覧下さい。 (初載 2000年9月16日)

|

| 1:目 的 |

|

今日の高齢者人口の増加は著しく、同時に歯科医が行う訪問診療の機会も増加する傾向が予測されます。

訪問診療を行うにあたっては、その対象者は何らかの疾患によって通院が困難になった、いわゆる「有病者」であると認識しておかなければなりません。

その原因疾患としては、脳血管障害、脳変性疾患、神経・筋疾患など各種の病名が挙げられますが、同時に嚥下機能の低下を併発する疾患が少なくないことも念頭に置くべきではないでしょうか。

従ってわれわれ歯科医が行う訪問診療の対象者は、全身管理と摂食嚥下機能の評価が必要な患者さんとして対処しなければならないと考えられます (図表1)。

|

そこで、摂食嚥下障害の有無、症度、問題点の解明等を目的とし(図表2) 、かつ特殊な診査器機を必要とせず、ベッドサイドで簡易的に行える診査法を模索して実施を試みました。

以下にその概要を示します。

|

図表1:はじめに

高齢者人口の増加

訪問歯科診療の増加

有病者の歯科治療の増加

全身管理の必要性

摂食嚥下障害の診査・評価の必要性

|

図表2:目的

摂食嚥下障害の簡易的な診査・評価方法の模索

特殊な診査器機を必要としない

往診先のベッドサイドで簡易的に実施可能

摂食嚥下障害の有無・症度および問題点の解明

チームアプローチの円滑化、治療の効率化

|

2:往診概要、基礎疾患

|

|

最初に、1998年3月から2000年7月までの2年6ヶ月の間に、当院で訪問歯科診療を行った患者さんの概要を示します。

図表3は、その診療内容の内訳です。

男性67例、女性126例の計193例で、平均年齢は77.3歳でした。

診療内容は、義歯に関する治療が94例と最も多く、摂食嚥下障害は47例でした。

以下、歯周疾患23例、う蝕症9例が続き、骨折、粘膜裂傷などの外傷3例、汎血球減少症に伴う顎骨炎症5例、 上顎癌3例、多発性口内炎5例、顎関節脱臼、顎関節症などの顎関節疾患が3例、血液疾患による口腔内出血が2例でした。

図表4は、入院、施設入所、もしくは居宅療養の直接的原因となった基礎疾患を示したものです。

脳血管障害が73例(37.8%)と最も多く、脳・神経疾患だけで往診総数の約半分を占めていました。

嚥下障害保有者は、やはり脳血管障害で高率に認められ、73例中35例(47.9%)に併発していました。

全体の嚥下障害保有者は24.4%で、訪問診療における摂食嚥下障害の合併率の高さが伺われました。

|

図表3:訪問歯科診療内訳

(1998年3月から2000年7月)

| 主たる診療内容 |

男性 |

女性 |

計 |

| 義歯 |

23 |

71 |

94 |

| 摂食嚥下障害 |

23 |

24 |

47 |

| 歯周疾患 |

8 |

15 |

23 |

| う蝕症 |

3 |

6 |

9 |

| 外傷 |

3 |

0 |

3 |

| 炎症 |

3 |

2 |

5 |

| 悪性腫瘍 |

1 |

1 |

2 |

| 粘膜疾患 |

3 |

2 |

5 |

| 顎関節疾患 |

0 |

3 |

3 |

| 口腔内出血 |

0 |

2 |

2 |

| 合計 |

67 |

126 |

193 |

|

図表4:訪問歯科診療対象者の基礎疾患

| 基礎疾患 |

症例数 |

嚥下障害

保有者 |

(%) |

| 脳血管障害 |

73 |

35 |

47.9 |

| 脳変性疾患 |

11 |

3 |

27.3 |

| 認知症 |

6 |

4 |

66.7 |

| 神経疾患 |

1 |

1 |

100.0 |

| 骨格系疾患 |

33 |

1 |

3.0 |

| 悪性腫瘍 |

23 |

0 |

0.0 |

| 循環器疾患 |

12 |

1 |

8.3 |

| 呼吸器疾患 |

5 |

0 |

0.0 |

| 消化器疾患 |

2 |

0 |

0.0 |

| 腎疾患 |

9 |

1 |

11.1 |

| 代謝性疾患 |

5 |

0 |

0.0 |

| 血液疾患 |

5 |

0 |

0.0 |

| その他 |

8 |

1 |

12.5 |

| 合計 |

193 |

47 |

24.4 |

|

3:対象と方法、診査手順

|

(1)対象と方法

|

| |

対象

|

図表4で示しましたように、訪問診療の対象者は、かなりの高率で嚥下障害を保有しているものと考えておく必要があるように思われます。

嚥下障害47例のうち、ある程度の治療・訓練が行い得た症例、及びコントロール群として通常の経口摂取が可能な施設入所者に対し、簡易的な診査・評価表を作成して、患者さんの病態把握を試みました(図表5)。

|

図表5:対象と方法

| Group A |

明らかな摂食嚥下障害を有し、通常の経口摂取が不可能な患者(14例) |

| Group B |

過去に摂食嚥下障害の既往(2週間以上)はあるが現在は経口摂取をしている患者(14例) |

| Group C |

何らかの全身疾患を有し、病院・施設あるいは居宅療養をしているが、通常に経口摂取している患者(15例) |

|

以上の3群に分類し、これらの得点率について比較検討を行いました。

さらに、A群、及びB群の一部に対しては間接的摂食機能療法を実施し、訓練前後での機能の推移を比較しました。

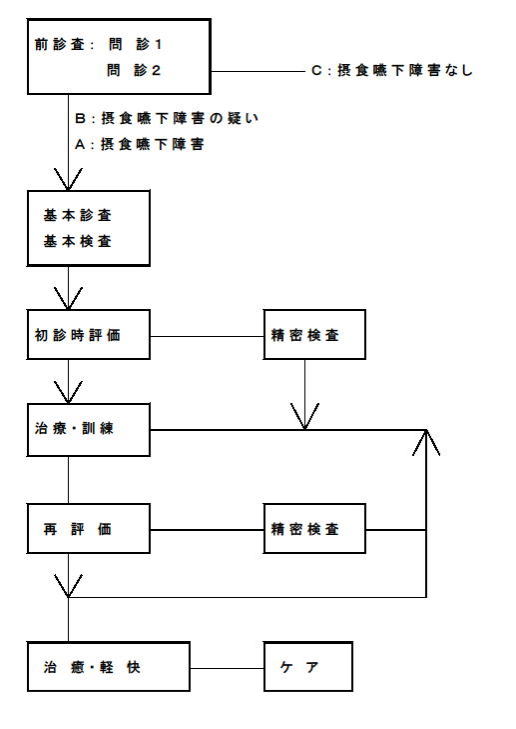

図表6 は、当院及び訪問診療を行っている関連医療機関で定めた診査手順を示したものです。

治療においても同様ですが、診査・評価の方法・手順を規定化することは問題点の認識を深め、またチームアプローチの円滑化を促進するものと思われます。

診査項目は簡易的なものにとどめ、診査器機の必要な検査は精密検査として、嚥下障害の疑いの高い症例にだけ適用することとしました。

以下に私が実施している診査・評価の概要を示します。 |

図表6:診査手順

|

(2)問診表

|

| |

問診表1 |

図表7:問診表1(問診表1によって、患者さんの解病歴、既往歴、生活歴などの概要を聴取します)

|

氏名 |

生年 M T S 年 月 日 歳 |

| 初診 年 月 日 |

性別 |

| 現病歴 |

|

| 既往歴 |

|

| 内服薬 |

|

身

体

障

害 |

視力障害 : 有 無 |

| 聴力障害 : 有 無 |

| 言語障害 : 有 無 |

| 運動障害 : 有 無 |

A

D

L |

移 動 : 自立、一部介助、全介助 / 独歩、杖、歩行器、車椅子 |

| 食 事 : 経口(自立、一部介助、全介助) / 普通、粥、刻み、ミキサー、その他 |

| 排 泄 : 自立、一部介助、全介助 / トイレ、ポータブル、尿器、おむつ |

| 更 衣 : 自立、一部介助、全介助 / |

| 入 浴 : 自立、一部介助、全介助 / 一般浴、特殊浴、シャワー、清拭 |

| 痴呆 |

痴呆の程度 : 有 無 (軽度、中程度、高度、非常に高度) |

| |

| 具体的症状 : |

|

問診表2

|

図表8:問診表2(問診表2では嚥下障害の有無を推測します。 明らかに嚥下障害を有する患者さんでは、Aの列をチェックします)

|

A |

B |

食事全般について

1.食事が出来ない

2.拒食がある

3.食欲が低下している

4.通常に可能 |

5

|

2

2

0 |

食

事

・

咀

嚼

に

つ

い

て |

食事時間の延長

1.摂食不可能

2.食べるのが遅くなった

3.変化なし |

5

|

2

0 |

食事内容の変化

1.摂食不可能

2.トロミの添加によって摂食可能

3.硬いものが食べられない

4.食べられないものがある

5.変化なし |

5

|

3

1

1

0 |

捕食・咀嚼について

1.摂食不可能

2.歯がない

3.入れ歯が合っていない

4.痛い歯がある

5.残存歯で咀嚼可能

6.口を開けない

7.口から食べ物がこぼれやすい

8.口の中に食べ物が残りやすい

9.よだれが出る

10.口が渇く |

5

|

1

1

1

0

1

2

2

2

1 |

飲み込みの様子について

1.飲み込みが不可能

2.飲み込みが困難である

3.ムセたり咳き込んだりする / ごくんの前、ごくんする時、ごくんの後

4.飲み込んだ後に声が枯れる

5.喉に詰まった感じがある

6.食べ物が舌の奥や喉の引っかかる

7.飲み込む時に痛みがある

8.水分の飲み込みについて

他の食物と同じ

水分の方が飲みやすい

水分の方が飲みにくい

9.嘔吐がある |

5

|

2

2

2

2

2

2

0

1

1

2 |

肺炎・気管支炎について

1.しばしば繰り返す

2.かかったことがある

3.ない |

|

3

2

0 |

体重減少について

1.ある (期間: 年 ヶ月 kg減少)

2.ない |

|

2

0 |

| その他 |

/

25点 |

/

45点 |

|

| 4:診査表、検査表 |

| |

今回提示いたします診査表は、「フレミングの嚥下障害指数」(以下FIDとします)を参考にして作成したものです。

FIDでは、37点満点中10点以上(得点率>27.0%)を明らかな嚥下障害としていますが、各種の診査器機を使用した検査が含まれているため、すべての症例に適用することは不可能です。

さらにFIDでは、先行期及び準備期の診査項目が少なく、問題点の解明が十分に行えないという欠点があるようにも思われます。

そこで、私たち歯科医師が往診先でも簡単に診査が行える項目を付与いたしました。

また、問題点を明らかにするために、最初に全身状態、次いで摂食嚥下機能の5ステージ、すなわち先行期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期、及び四肢・体幹機能へと診査を進めます。

図表9は基本的な理学的診査項目、及びその配点を示したものです。

口腔期、咽頭期は本来区別して診査される項目ですが、臨床的にはそれが困難であるため関連項目をまとめて診査する方法をとりました。

図表10は検査項目を示したものです。

検査項目は臨床的に可能な簡易的な検査のみにとどめております。

尿検査、胸部X線検査が実施不可能な場合は、それぞれ皮膚しわテスト及び胸部聴診で代用させます。

今後はFood Testも付け加えたいと考えます。

|

| 基本診査 |

図表9:基本診査

|

|

得 点 |

全身状態

摂食様式 (経口、非経口:NG、IOC、PEG)

食欲 (良、可、不良)

食物形態 (常食、その他)

嚥下障害に対する心理的訴え (あり、なし)

体重 (普通、るい痩) kg

体重減少 (− 、 + ) kg/週

気管切開 (− 、 + )

咳 (− 、 + )

喀痰 (− 、 +、食物含有)

喀出 (可能、困難、不能)

発声 (良好、不良、不能) |

非経口摂食

通常食でない食事

訴えあり

体重<0.9×標準体重

減少>1.45kg

気切部からの食物吸引

|

0 3

0 1 2

0 1

0 3

0 2

0 2

0 2

0 1

0 1 3

0 1 3

0 1 2 |

先行期

意識障害 (なし、軽度、高度)

従命 (良好、可能、不能)

食物接触による開口 (近傍開口、接触開口、

接触非開口) |

軽度JCS1 高度JCS2,3

従命不良例はHDS-Rを施行 |

0 1 3

0 1 2

0 1 2 |

口腔領域 準備期

口唇 口唇閉鎖 (可、否)

口唇突出 (可、否)

頬 腫張 (可、否)

舌 形態 (扁平、塊状)

表面 (正常、異常)

舌位 (正常、異常)

運動性 (良好、不良)

咀嚼筋 開閉口 (可、否)

軟口蓋 (正常、異常)

歯肉粘膜 (正常、異常)

歯牙 (正常、異常)

咬合 (安定、不安定)

義歯 (良好、不適合)

唾液 (正常、異常) |

舌苔、炎症等あり

後退位、偏位あり

前後、左右不良

口蓋垂の偏位、挙上等

発赤、腫脹、排膿、Dul、アフタ

歯垢、歯石、う蝕、動揺、欠損

顎位の不良

義歯不良、義歯の不適合

口腔乾燥状態、流涎あり |

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1 |

奥舌領域 咽・喉頭領域

(口腔期−嚥下第1相、咽頭期−嚥下第2相)

飲み込みにくさの訴え (有 無)

舌骨の動き (良、可、不良)

軟口蓋反射 (良、可、不良)

咽頭反射 (良、可、不良)

嚥下反射 (良、可、不良) |

|

0 2

0 1 3

0 1 3

0 1 3

0 1 3 |

食道 (食道期−嚥下第3相)

摂食後の嘔吐 (有 無) |

|

0 3 |

その他

下顎 牽引 (可、否)

頸部 硬直 (−、+、++) ROM−

上肢 問題 (−、+)

下肢 問題 (−、+)

体位 (立位、座位、臥位)

体位保持の必要性(有 無)

(back、rest、座骨座り、仙骨座り)

呼吸状態 (良、異常) |

立位、座位、臥位 |

0 1

0 1 2

0 1

0 1

0 1 2

0 1

0 1 |

|

Index 小計 |

/71 |

|

| 基本検査 |

図表10:基本検査

|

|

得 点 |

一般検査

血液一般検査 : RBC WBC

Plt Hgb

血液生化学検査 : BS TP

Alb ChE

尿検査 : 尿比重 |

<1002 or>1030 |

0 3 |

| 胸部X線検査 |

誤嚥性肺炎 : 有 無 |

0 8 |

その他 (総合)

RSST (30秒間の繰り返し嚥下回数)

水飲み検査 |

≧5、 3or4、 <3

1、 2、 3、 4、 5 |

0 1 4

0 2 4 6 8 |

|

Index 小計 |

/ 23 |

|

| 5:評価、訓練計画(症例) |

| |

評価 |

上記の診査を行った後、評価を行います(図表11)

診査結果に基づいて、各ステージ別に得点率を算出します。

その後問題点を出して、さらに「藤島のグレード評価」に従って治療概要を定め、当面の目標を設定します。

|

図表11:評価総括

|

初診時

grade |

基本診査

HY % |

基本検査

HY % |

具体的問題点 |

| 全身状態 |

|

/24 % |

/7 % |

|

| 先行期(食物認知) |

123 |

/7 % |

|

|

口腔領域(準備期)

食物の取り込み(口唇閉鎖)

咀嚼

口唇から奥舌への送り込み |

123

123

123 |

/14 %

|

|

|

| 奥舌領域(口腔期) |

123 |

/14 % |

/16 % |

|

| 咽・喉頭領域(咽頭期) |

123 |

|

| 食道領域(食道期) |

123 |

/3 % |

|

|

| その他 |

|

/9 % |

|

|

| 合計 |

/18 |

/71 % |

/23 % |

|

| Grade評価 /18 % |

HY /94 % |

|

問

題

点 |

全身状態 先行期 準備期 口腔期 喉頭期 食道期 その他

|

治

療

・

訓

練

・

概

要

|

重症

経口不可

中等症

経口と補助栄養

軽症

経口のみ

正常

|

1.嚥下困難または不能。嚥下訓練適応なし。

2.大量の誤嚥があって嚥下困難。間接嚥下訓練のみ施行。

3.条件が整えば誤嚥減少。直接訓練が可能

4.楽しみとしての摂食は可能。

5.一部(1〜2食)摂食可能。

6.3食経口摂取+補助栄養

7.嚥下食で3食とも経口摂取

8.特別に嚥下しにくい食品を除き3食経口摂取

9.常食の経口摂取可能。臨床観察と指導を要する。

10.正常の摂食嚥下能力。

|

目標

|

|

|

| 訓練計画 |

次いで、治療のプログラムを組みますが、確実に治療がなされるために、その具体的実施方法を記載した用紙を患者さんのベッドサイドに添付することにしております。

図表12 はその実施例の概略で、各職種が確実に実施できるように努めています。

なお、その詳細については今回は割愛し、後日別紙にて報告させて頂たいと考えます。 |

図表12:訓練計画

|

問 題 点 |

訓 練 方 法 |

| 全身状態 |

|

|

| 食物認知 |

|

|

口腔領域

摂取機能

咀嚼機能

送り込み機能

その他 |

口輪筋 頬筋 ほか ( )

咀嚼筋 舌 歯 ほか( )

軟口蓋 舌 ほか ( ) |

|

| 咽頭領域 |

|

|

| 食道領域 |

|

|

| その他 |

|

|

| 総括 |

|

|

| 訓練詳細 |

|

| 備考 |

|

|

| 6:結果 |

| 術前結果1、術前結果2 |

| |

以上、おおよその診査・評価・治療の流れを示しましたが、次に実際の治療前後の検査結果を述べたいと思います。

|

| 問診表得点率 |

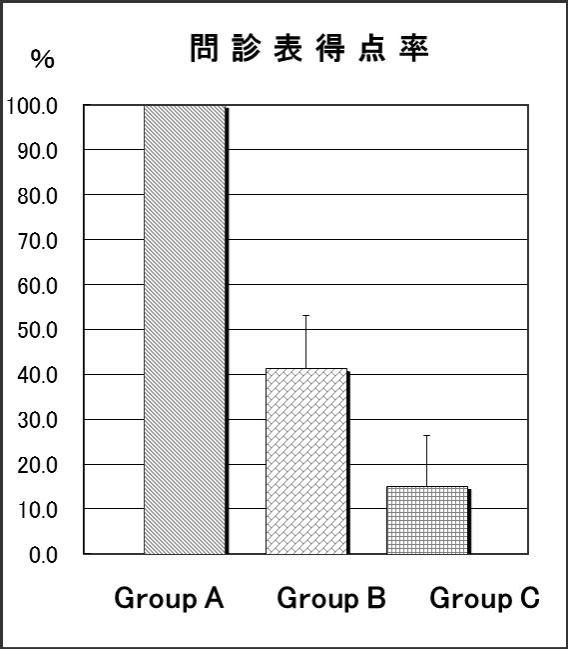

図表13 は問診表の得点率を示したものです。

明らかに嚥下障害のある患者さん、すなわちA群では問診表得点率は100%となります。

B群では41.3±11.9%、C群では15.1±11.2%で、3群の間には統計学的有意差が認められました。

問診表において概ね30%以上の得点率を示した症例では、嚥下障害の疑いが高いと考えられます。

|

図表13

|

基本診査表の得点率

|

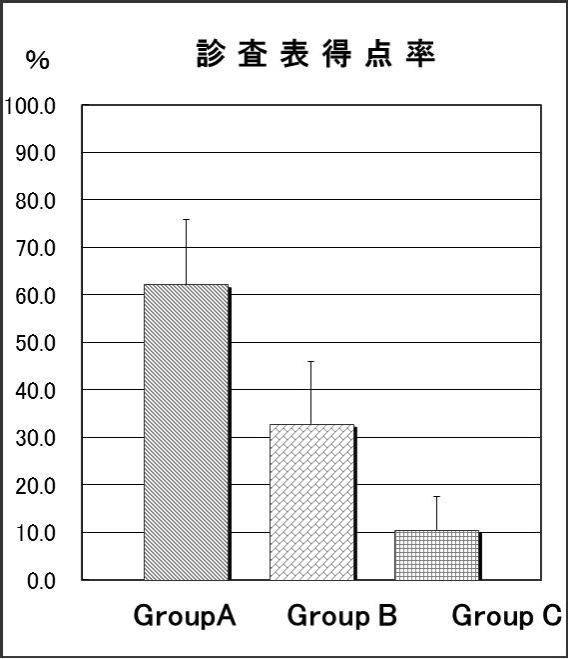

図表14 は基本診査表の得点率を示したものです。

A群の得点率は62.2±13.6%、B群では32.9±13.1%C群では10.5±7.0%で3群の間には有意差が認められました。

なお、20代、30代の健常者(10例)についても本診査を実施しましたところ、得点率は0%になることを確認しております。

診査表において概ね20%以上の得点率を示した症例では、嚥下障害の疑いが高いと推測されます。

|

図表14

|

| 術前結果3、術前結果4 |

| |

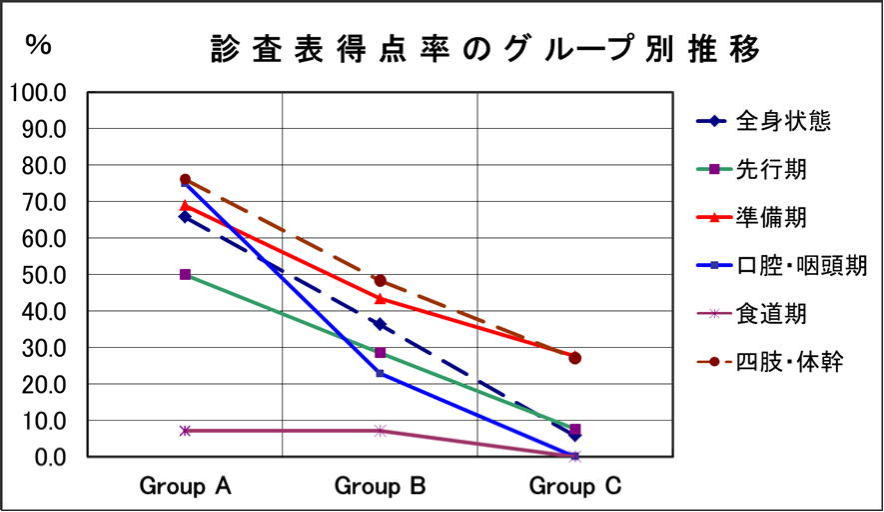

図表15 は診査表の詳細を示したものです。

A群では各ステージとも比較的高得点率を示しましたが、特に口腔、咽頭期に高得点率が、またB群では特に準備期に高得点率が認められました。

C群においては、四肢・体幹機能の低下によって施設入所を余儀なくされている方を対象としていますので、当然高得点率となります。

しかし、それと同様に口腔機能も高得点率を示し、あらためて施設入所者の口腔機能の低下が示唆されました。

これは私たち歯科医師が特に注目すべき事項であるように思われます。

|

図表15

| (%) |

全身状態 |

先行期 |

準備期 |

口腔・咽頭期 |

食道期 |

四肢・体幹 |

| Group A |

65.8 |

50.0 |

68.9 |

75.0 |

7.1 |

76.1 |

| Group B |

36.3 |

28.6 |

43.4 |

22.9 |

7.1 |

48.3 |

| Group C |

5.8 |

7.6 |

27.6 |

0.0 |

0.0 |

27.1 |

|

| また、図表16 に示しますように、3群の関係については各ステージともA群が高く、B群が中程度、C群が低値を示していました。 |

図表16

|

| 7:治療・訓練 |

| 治療、訓練の流れ |

| |

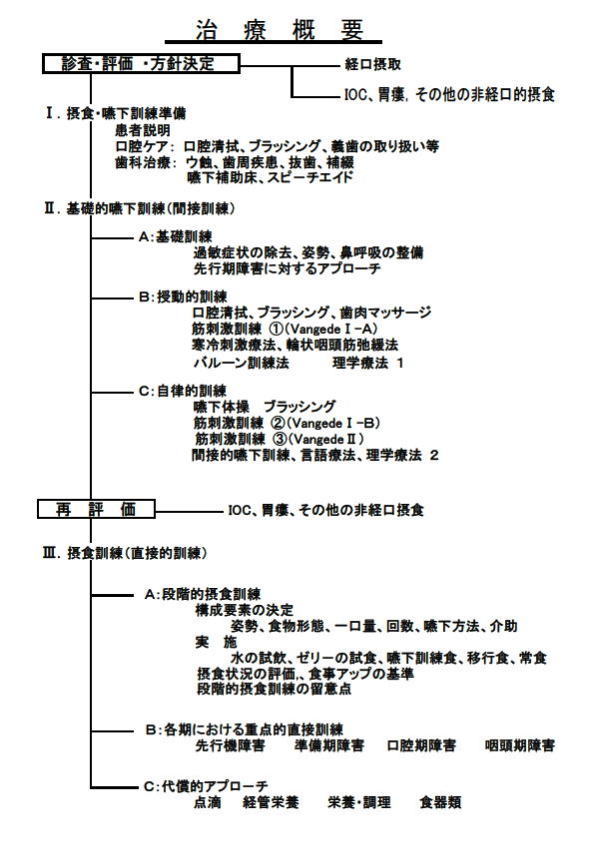

図表17 は治療、訓練の流れを示したものです。

診査と同様に治療についてもその規定化が要求されると思われます。

これは、チームアプローチを円滑化して治療の効率化を図るためには必須事項のように思われます。

ここで注意することは、診査・治療の規定化は、その施設の治療レベルに対応したものであることが重要であるという点です。

たとえば、全ての施設でVFなどの特殊な検査を実施することは不可能ですし、また嚥下食の供給に関しては、施設間にかなりの隔たりがあるように思われます。

その施設の設備・職員に対応した治療の流れが要求されるのではないでしょうか。 |

図表17

|

術後結果1、術後結果2

|

| |

症例別の得点率 |

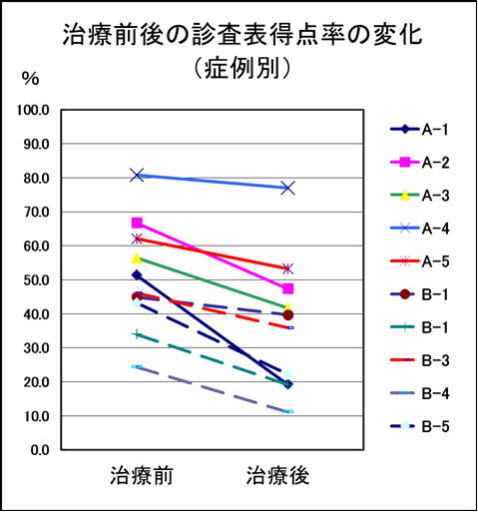

以上の治療方法に従って、間接的摂食機能療法を実施して、その治療前後の変化を示した結果です。

図表18 は症例別の得点率を示したもので、治療前の平均得点率は51.0%、治療後は36.7%で、治療前・後の得点率に有意差(P<0.001)が認められました。

|

図表18

|

| ステージ別の変化 |

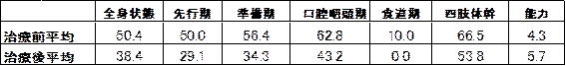

図表19、20 はステージ別の変化を示したもので、各ステージとも治療前後で有意差がありました。

|

図表19

|

図表20

|

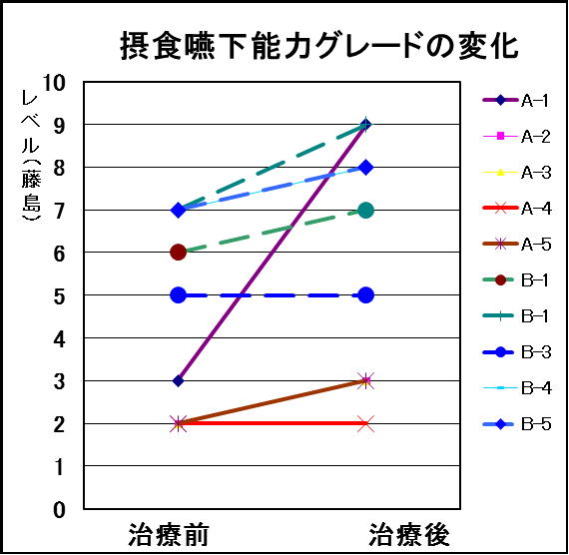

| 治療前後における、藤島の摂食嚥下能力グレードの変化 |

治療前における平均点はA群2.2、B群6.4。治療後における平均点はA群4.0、B群7.4で、治療前・後に有意差(P<0.05)が認められました。

|

図表21

|

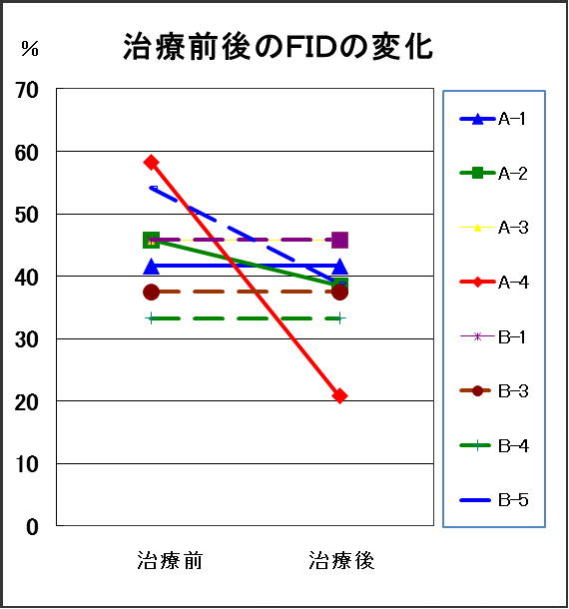

| 治療前後におけるFIDの変化 |

治療前後におけるFIDの変化では、治療の前後において有意差は有りませんでした。

臨床的には改善傾向があったにも関わらず、FIDでは治療効果が認められなかったということは、治療前後における機能の改善が、特に準備期、先行期に顕著であるという事実を裏付けているのかもしれません。

これは、摂食機能療法が主に顎口腔領域を対象とした治療方法であるにも関わらず、FIDではその領域の診査項目が乏しいことに起因していると推察されます。

すなわち、摂食機能療法は準備期・先行期の改善に大きく関与するものと考えられます。

しかし、これを即断するには経時的な観察が不可欠なのですが、経時的変化に関する検討は、今後の課題としたいと思います。

|

図表21

|

8:まとめ

|

| |

まとめ1 |

以上、私どもが行っている摂食嚥下障害の診査・評価・治療の概要、及びその結果を示しました。

「まとめ1」として、現在抱えている問題点や、今後の展望を述べさせていただきたいと思います。

最初に診査・評価についてですが、現在用いている診査表と、VFの結果を照らし合わせ、診査表の正診率・誤診率を検討中です。

VFの結果を最も信頼すべき検査として位置付けてはいますが、患者さんによっては日内変動も大きく、VFは摂食嚥下機能のわずか一場面を表しているに過ぎないという点もありえるのではないでしょうか。

そのためにも実際の食事介助者がベッドサイドで簡易に実施出来て、かつ信頼性の高い診査方法が要求されるものと思われます。

治療において、現在嚥下反射の誘発のためには、寒冷刺激療法がその主流をしめているように思われますが電気刺激を使用した嚥下反射誘発方法を検討しております。

具体的には咀嚼筋わ賦活化するマイオモニターを検討中ですが、若干高価であるため、まだ使用には踏み切れておりません。

|

今後の展望

1:診査・評価

診査表とVFの比較

画像診断とABR(Auditory Brainstem Responsとの比較

危険因子、予後因子の検索

2:治療

Erectrical Stimulation 直接訓練の充実 各種薬物療法の検索

|

| まとめ2 |

「まとめ2」として、現在歯科開業医の役割として考えている私見を述べさせていただきます。

健常な口腔機能と摂食嚥下機能の関係において明らかな因果関係を断定するだけのデータをまだ提示することは出来ませんが、経験的には両者の間には少なからぬ関連が推測できると思います。

すなわち、健常な口腔機能の維持を図ることが嚥下機能の賦活化に関与するという関連を明示し、嚥下障害に陥ってからではなく、健常な口腔機能の維持を図ることで嚥下障害の予防に寄与していくという姿勢が、われわれ歯科医師の責務であると考える次第です。

|

「歯科開業医の役割」

口腔機能と摂食嚥下機能の関係に関する検索

健康な口腔機能の維持

摂食嚥下障害の予防 |

|

| おわりに |

| |

この検索を行ってから20年が過ぎようとしています。

当時は介護保険もまだ施行されていない時期で、2000年10月15日岡山市において、日本歯科医学会中国地方部会で、「摂食嚥下障害に対する歯科開業医の関わりについて」という演題で概要を発表しましたが、あまり反響はありませんでした。

嚥下障害に関する書籍も雑誌も極めて少なく、手探りで色々と悩みながら治療を行って行っておりました。

2019年、平成が終わる年となりましたが、摂食嚥下障害に対する検査、治療法も格段に進歩したと思います。

(2019−2−21 記載)

|

| 参考資料 |

| |

Susan M. Fleming 「Index of dysphagia: A tool for identifying deglutition

problems」 Dysphagia1987, Volume 1, Issue 4, pp 206-208

藤島 一郎 「脳卒中の摂食・嚥下障害」

田崎 義昭 「ベッドサイドの神経の診かた」 南山堂

金子芳洋 千野直一 「摂食・嚥下 リハビリテーション」 医歯薬出版

藤島 一郎 「口から食べる―嚥下障害Q&A」 中央法規出版

才藤栄一 「摂食・嚥下リハビリテーション」

千野 直一 「現代リハビリテーション医学」 金原出版

平山 惠造 「臨床神経内科学 第3版」 南山堂

高久史麿 尾形悦郎 「新臨床内科学 第6版」 医学書院

江藤 文夫ほか 「CLINICAL REHABILITATION別冊 高次脳機能障害のリハビリテーション」 医歯薬出版

真島 英信 「生理学」 文光堂

「嚥下障害の臨床」

|

|