| 発達障害について | |

| 発達障害 | |

発達障害(Developmental Disability、DD)とは 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他 これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。 補足1:ICD 疾病及び関連保健問題の国際統計分類:国際疾病分類、(ICD:International Classification of Diseases) 世界保健機関 (WHO) が死因や疾病の国際的な統計基準として公表している分類。 補足2:DSM 精神障害の診断と統計マニュアル(DSM::Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 精神障害の分類のための共通言語と標準的な基準を提示するものであり、アメリカ精神医学会によって 出版された書籍。 |

|

| 発達障害の分類 | |

| 分類-1:ICD-10やDSM-IVに基づく | |

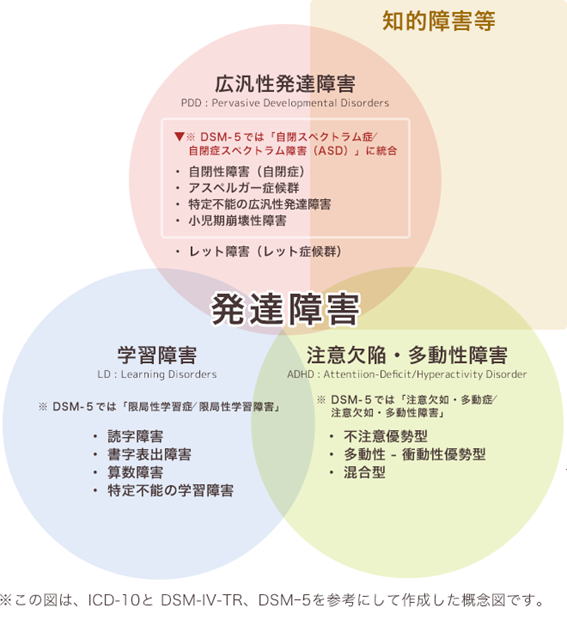

狭義の発達障害 ・広汎性発達障害 自閉性障害(AD::Autism Disorde) アスペルガー症候群(AS) レット症候群 小児期崩壊性障害 (CDD) 特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS) ・学習障害(LD) ・注意欠陥・多動性障害(ADHD) ・協調運動の障害 ・言語の障害 広義の発達障害、 知的障害(精神遅滞)を含み、それを中核として生涯にわたる支援が必要な状態。 知的障害、先天的な運動発達障害、てんかんが含まれる。 かつてのICD-10やDSM-IVで用いられている広汎性発達障害の中分類に含まれていた、自閉性障害(自閉症)、 アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害、小児期崩壊性障害などの各障害は、DSM-5においては 自閉症スペクトラム障害(ASD:Autism Spectrum Disorder)の単一の診断名を用いて再定義された。 そのためDSM-5と、ICD-10やDSM-IVでは正確な分類の一致はない。 |

|

| 分類-2:DSM-5に基づく | |

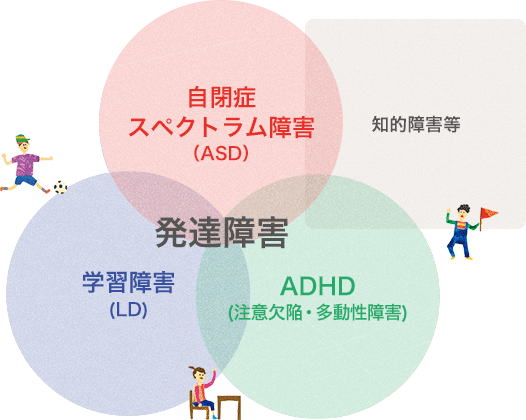

DSM-5による発達障害 自閉症スペクトラム障害(ASD:Autism Spectrum Disorder) 学習障害(LD) 注意欠陥・多動性障害(ADHD)   |

|

| 発達障害の原因 | |

発達障害の原因は多岐にわたり、不明な点が多く残されている。 複数の要素が関係し、遺伝的、胎児期の保健状態、出生時の環境、感染症、環境要因などが挙げられている。 双子研究により、遺伝要因とそれ以外の要因の影響度を算出することが可能で、自閉症スペクトラム障害と ADHDに関しては遺伝要因の影響が大きいと分かっている。 大部分の発達障害は乳児出生前に形成されるが、一部は出生後の外傷、感染症、その他の要素に 起因することもある。 遺伝子や染色体の異常 - ダウン症候群、レット症候群など 妊娠期の物質使用(たとえばアルコール) - 胎児性アルコール・スペクトラム障害など 妊娠期におけるある種の感染症 未熟児出産 |

|

| 発達障害と関連する各種疾患 | |

| 広汎性発達障害(PDD:Pervasive developmental disorders) | |

社会性の獲得やコミュニケーション能力の獲得といった人間の基本的な機能の発達遅滞を特徴とする、 5つの精神と行動の障害のグループである。 PDDには以下5つの疾患が含まれる。 1-3番目は自閉スペクトラムと呼ばれ一般的である。 4-5番目は稀であり、自閉スペクトラムに分類されることもあるが、そうでないこともある。 広汎性発達障害には、知能指数が低い場合と高い場合の双方が見られる。 1:自閉性障害(AD::Autism Disorde) 2:アスペルガー症候群(AS) 3:レット症候群 4:小児期崩壊性障害 (CDD) 5:特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS)  |

|

| 1:自閉性障害(AD::Autism Disorde) | |

概念 自閉症の基本的特徴は、3歳位までに表れる。以下の3つを主な特徴とする行動的症候群である。 対人相互反応の質的な障害 意思伝達の著しい異常またはその発達の障害 活動と興味の範囲の著しい限局性 |

|

| 2:アスペルガー症候群(AS:) | |

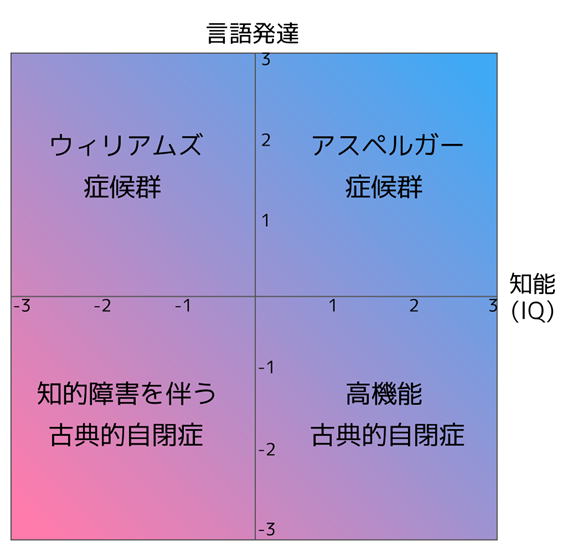

概念 コミュニケーションや興味について特異性が認められるものの言語発達は良好な、先天的なヒトの 発達における障害。 2013年のDSM-5、およびのちのICD-11では、本診名はなく自閉症スペクトラム障害の中に位置づけられる。 自閉症スペクトラム障害のうち、知的障害および言語障害をともなわないグループを言う。 |

|

| 3:レット症候群 | |

概念 ほとんど女児に起こる進行性の神経疾患。 知能や言語・運動能力が遅れ、小さな手足や、常に手をもむような動作や、手をたたいたり、手を口に 入れたりなどの動作を繰り返すことが特徴である。 X染色体上に存在するMECP2遺伝子の突然変異によって引き起こされる。 |

|

| 4:小児期崩壊性障害 (CDD:childhood disintegrative disorder) | |

概念 少なくとも2年間の年齢相応な正常発達の後に出現する障害で、知的・社会・言語機能の崩壊が起こる。 通常2?5歳で言語の理解や表出能力の退行がみられ、6ヶ月程度で退行が終わった後は自閉症と類似した 臨床症状を示すようになる。 |

|

| 5:特定不能の広汎性発達障害(PDD-NOS:) | |

概念 対人相互反応に重症で広汎な障害があり、言語的または非言語的コミュニケーション障害や常同的で 制限された興味や行動、活動を伴っているが、他の特定の広汎性発達障害や統合失調症、 スキゾイドパーソナリティ障害、統合失調型パーソナリティ障害、回避性パーソナリティ障害の基準を 満たさない場合に用いられるべきもの。 |

|

| 自閉症スペクトラム障害 (ASD:Autism Spectrum Disorder) | |

概念 神経発達症群に分類され、コミュニケーションや言語に関する症状があり、常同行動を示すといった様々な 状態を連続体(スペクトラム)として包含する診断名である。 従来からの典型的な自閉症だけでなく、もっと軽い状態が含まれることになった。 定義の変化 以前は、自閉症の特性をもつ障害は、典型的な自閉症に加え、特性の目立ち方や言葉の遅れの有無など によって、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害、などに分けられていた。 典型的な自閉症は、言葉の発達が遅れ、相互的なコミュニケーションをとるのが難しく、アスペルガー症候群 では言葉の遅れがなく、比較的コミュニケーションが取りやすいという特徴がある。 一方で、これらの障害では対人関係の難しさやこだわりの強さなど、共通した特性が認められる。 そのため、別々の障害として考えるのではなく、虹のようにさまざまな色が含まれる一つの集合体として 捉えようとするのが自閉スペクトラム症(自閉症スペクトラム障害)という考え方になった。 分類 ①高機能自閉症(1000人のうちに9~10人程度) 平均的知能指数を達している場合が多い。 自閉症全体の割合でも半数以上を占めているという。 1歳時前後からはっきりと特徴は現れるものの、健康状態には問題はないという。 ②知的障害を伴う自閉症 比較的未熟児の割合に多い。 程度によっては重い自閉症(1000人のうちに2~3人程度)と呼ばれる場合がある。 生活年齢にはっきりと遅れがある。 状態の変化を嫌ってパニックを起こすことが絶え間ないこともある。 こだわりの要因が非常に強く、様々な病気を引き起こすことがよく知られる。また言語障害や 肢体不自由を伴うケースがある。 原因 遺伝要因と環境要因に分けられる。 ①遺伝要因 遺伝要因の影響度(遺伝率)は90%と非常に高い。 ②環境要因 心理社会的要因 現在では明確に否定されており、子育てのスキルは要因ではない。 出生前の要因 にきび治療薬のイソトレチノイン 子宮内で曝露した子供の 30?60% が神経認知障害を有することが報告されている。 バルプロ酸ナトリウム(抗てんかん薬 セレニカ デパケン) 妊娠中に使用することは、子孫が自閉症や自閉症スペクトラム障害になるリスクを増加 させるという報告がある。 出生前にバルプロ酸を投与した動物は自閉症様行動を示し、それらはミノサイクリンによって 有意に減衰した。 疫学 典型的には生後2年以内に明らかになる。 有病率は0.65?1%とされる。 性差:男児:女児=4:1。 またASD児童のうち約30%は知的障害を、11?39%はてんかんを併発している。 症状 ①中核症状 社会的コミュニケーションや社会的相互作用(social interaction)における持続的な欠陥。 興味が限定的、行動が反復的、または活動の様式。 ASD児童は限定的な行動に特別な興味を持ち、変化に抵抗し、仲間に合わせて社会的状況に 反応しないことがある。 日常的な習慣を邪魔されると強い不安を感じる(程度は人により差はある)[ ②周辺症状 ・関連する身体所見 耳の奇形、皮膚紋理など。 ・てんかん ASDの4-32%はある時点で大発作を起こす。 ・言語の発達や使用の障害 ASDの約50%は、有効な会話能力が発達しない。一方で、ハイパーレクシア(過読症)なども見られる。 ・知的障害 ASDの子供の約30%は知的障害に該当し、うち30%は軽度中度の知的障害、45-50%は重度以上の 知的障害である。 ・易刺激性 攻撃性、自傷行為、かんしゃくなど ・気分と感情の不安定性 ・感覚刺激に対する反応 ・多動と不注意 ・早熟の才能(サヴァン症候群など) ・不眠 ASD児童の44-83%に見られる。睡眠衛生の改善やメラトニンなどで対応される。 ・軽度の感染症と消化管障害 ASDは上気道感染症、過度のゲップ、便秘や下痢などの有病率が高い。 診断 ①診断のポイント 典型的には生後2年以内に明らかになる。 生後18か月以内でも一つも言葉を喋らない場合、ASDの懸念を持つであろう。 狭義の古典的な自閉症、DSM-IVにおける自閉症性障害、は明白であるが、言語障害のない アスペルガー障害が自閉症スペクトラム障害に含まれることとなり、受け入れるべき個人差までもが 診断されうる状況となっている。 ②DSM-5における診断基準 相互の対人的・情緒関係の欠如 対人的相互反応で非言語的コミュニケーションを用いることの欠如 人間関係を発展させ、維持し、理解することの欠如 鑑別診断 ・社会コミュニケーション障害 社交不安障害では、会話や行動の症状は社交場面に限られる。 ・小児の統合失調症 発症は遅めで妄想や幻覚がある。 ・行動障害を伴う知的障害 社会的な関りがあり、儀式的な行動はない ・言語症 ・先天性の聴覚障害 ・心理社会的剥奪(ネグレクト) 対応方法 完治する治療法はない。 早期に行動療法を行うことが最も予後が良い。 薬物は中核的症状ではなく、周辺症状の管理に用いられる |

|

| 学習障害(LD:Learning Disability) | |

概念 基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち 特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すもの。 原因 中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの 障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。 分類・種類 読解(ディスレクシア) 知的能力及び一般的な理解能力などに特に異常がないにもかかわらず、文字の読み書き学習に 著しい困難を抱える障害。 数学(ディスカルキュリア) 算数能力の特異的障害。 書き取り(ディスグラフィア) 社会的状況 LDの子は全体的な能力で劣っているのではないので高校、大学への進学もケースにより可能であり、 こうした子どもたちの人権を擁護する団体もある。 障害に合わせた支援があれば十分に習熟・卒業が可能である。 |

|

| 注意欠陥・多動性障害(ADHD:Attention-deficit hyperactivity disorder) | |

概念 多動性(過活動)や衝動性、また不注意を症状の特徴とする神経発達症もしくは行動障害。 原因 遺伝要因と環境要因に分けることができるが、ADHDの遺伝要因(遺伝率)は約76%と大きい。 抑制や自制に関する脳の神経回路が発達の段階で損なわれているという点までは確からしいが、 その特定の部位・機能が損なわれる機序は仮説の域を出ない。 症状 衝動性(impulsive)・過活動(hyperactive)・不注意(inattentive)などの症状が確認される。 不注意(inattention)には、以下の症状などがある。 簡単に気をそらされる、ケアレスミスする、物事を忘れる ひとつの作業に集中し続けるのが難しい その作業が楽しくないと、数分後にはすぐに退屈になる。 過活動(hyperactive)・衝動性(impulsive)には、以下の症状などがある。 じっと座っていることができない 絶え間なく喋り続ける。 黙ってじっとし続けられない。 目的なく喋りつづける。 他の人を遮って喋る。 自分の話す順番を待つことが出来ない。 診断基準 下記すべてが満たされたときに診断される。 ①不注意(活動に集中できない、気が散りやすい、物をなくしやすい、順序だてて活動に取り組めないなど)と 多動-衝動性(ジッとしていられない、静かに遊べない、待つことが苦手で、他人の邪魔をしてしまう等)が 同程度の年齢の発達水準に比べてより頻繁に、強く認められること。 ②症状のいくつかが7歳以前より認められること。 ③2つ以上の状況において(家庭、学校など)障害となっていること ④発達に応じた対人関係や学業的・職業的な機能が著しく障害されていること。 ⑤広汎性発達障害や統合失調症など他の発達障害・精神障害による不注意・多動-衝動性ではないこと。 対応方法 心理療法 心理教育、ペアレント・トレーニング、認知行動療法など 社会的方法 ①環境変容法 注意をそらす物を周りに置かない。 ②家庭での配慮 家庭では、勉強をしているとき外的刺激を減らしたり、子供の注意がそれてしまった時に適切な 導きを与えてやったり、頃合いを見計らって課題を与える、褒めることを中心にして親子関係を 強化するなどが挙げられる。 一例として、「勉強しなさい」と言うよりも机の上にその子供の注意を引きそうな本をさりげなく置いておく、 新聞や科学雑誌を購読する等である。 ③文化的配慮 薬物療法 薬物療法は対症療法であり根治を目指すものではなく、とくに子供の場合は6歳以上で心理行動療法に 効果がなかった場合に慎重に使う、としている。 |

|

| 参考資料 | |

Wikipedia 「障害者」 「障がい者福祉」 「身体障害」 「発達障害」 「知能指数」 「自閉症スペクトラム障害」 『歯科衛生士のための障害者歯科第3版』 医歯薬出版 2006/10/1 足立 三枝子 (著), 緒方 克也 (監修) 『スペシャルニーズ デンティストリー 障害者歯科』 医歯薬出版 2009/9/1 日本障害者歯科学会 (著, 編集) 『障害者歯科のための行動変容法を知る』 クインテッセンス出版 1999 大津 為夫 (著) 『子どもの歯科訪問診療実践ガイド』 医歯薬出版 2019 小方 清和 (編集), 障がい者と歯科診療:各論 |

|