�@�@�@�@

| ��Q�iDisability�j�ƌ������� | |

| �d�ǐS�g��Q�̔������� | |

�@�d�ǐS�g��Q�̔��������͗l�X�ŁA����͏o���Ȃ��B �@���ݍL���p�����Ă��錴�����ނɂ́A�����I�v���A�a���I�v���A�S���E�Љ�I�v���̎O�ɕ��ʂ���l����������B �@�܂��A�o���O�̌���(�ٓ������ǁE�]��`�E���F�ُ̈퓙)�A�o�����E�V�������̌���(���؈ُ�E��_�f�E �@�ɏ����n���E�d�lj����Y��)�A�������Ȍ�̌���(�]���Ȃǂ̒����_�o�����ǁE�Ă�Ȃǂ̏nj�Q)�� �@���ނ��邱�Ƃ�����B �@ �@�o���O�̌��� �@�@�@�ٓ������ǁA�]��`�A���F�ُ̈퓙 �@�o�����E�V�������̌��� �@�@�@���؈ُ�A��_�f�A�ɏ����n���A�d�lj����Y�� �@�������Ȍ�̌��� �@�@�@�]���Ȃǂ̒����_�o�����ǁA�Ă�Ȃǂ̏nj�Q |

|

| �m�I��Q�Ɗe�펾�� | |

| �m�I��Q�iIntellectual Disability�j�ɂ��� | |

| �m�I��Q�iIntellectual Disability�j�Ƃ� | |

�@�m�I��Q�́A���̂R�_�Œ�`����� �@�@�@�@�E�m�I�@�\�ɐ����邱�ƁA �@�@�@�@�E�K���s���ɐ������Ԃł��邱�ƁA �@�@�@�@�E���B���ɐ������Q�ł��邱�� �@��ʓI�ɂ͋��K�Ǘ��E�ǂݏ����E�v�Z�ȂǁA���퐶����w�Z�����̏�œ��]���g���m�I�s���Ɏx�Ⴊ���邱�Ƃ��w���B �@���_�x�imental retardation�j�Ƃقړ��`��ł��邪�A��ʓI�ɂ͈�w�p���̗p��Ƃ��āu���_�x�v��p���A �@�w�Z����@��̗p��Ƃ��āu�m�I��Q�v��p����`�Ŏg��������B �@�q�ϓI��������@�߂ɂ����ẮA3��v���Ƃ�����̂������B �@�@�@�E���B���i�����ނ�18�Ζ����j�ɂ����Ēx�������邱�ƁA �@�@�@�E�x�����炩�ł��邱�ƁA �@�@�@�E�x�ɂ��K���s��������ł��邱�� �@�x�����炩���ۂ��̔��f�ɍۂ��āu�W�������ꂽ�m�\�����i�c���r�l�[��WISC��K-ABC�Ȃǁj�� �@�m�\�w����70�Ȃ���75�����i�ȉ��j�̂��́v�Ƃ�������`���Ȃ���邱�Ƃ�����B �@�ʏ�A���̂̌��ǂ�F�m�ǂƂ��������B���Ȍ�̒m�\�̒ቺ�͒m�I��Q�Ƃ��Ă͈����Ȃ��B |

|

| �m�I��Q�̕��� | |

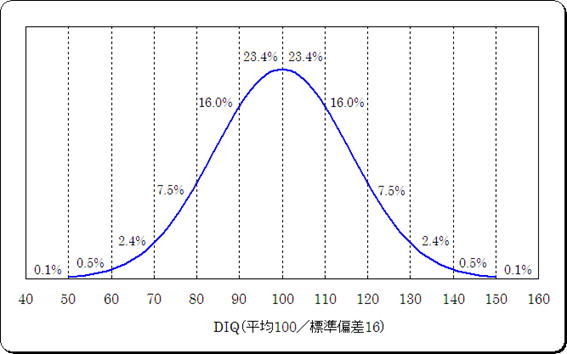

�@�@�{�[�_�[�i���E��j �@�@�@�@�m�\�w����70 - 85���x�i���_�N��Ɋ��Z�����11��3�����ȏ�12��9���������j�B�m�I��Q�҂Ƃ͔F�肳��Ȃ��B �@�A�y�x F70 �@�@�@�@�m�\�w����50 - 69���x�i7��6�����ȏ�11��3���������j�B �@�@�@�@���_��͒m�I��Q�҂�8�����܂肪���̃J�e�S���[�ɕ��ނ���邪�A�{�l�E���͂Ƃ��ɏ�Q�̎��F���Ȃ��܂� �@�@�@�@�Љ�����c��ł���P�[�X���������߁A�F�萔�͂����菭�Ȃ��Ȃ�B�����I�v���ɂ���Q�������A �@�@�@�@�唼����N���̌��N��Ԃ͗ǍD�B �@�@�@�@���l���ɐf�f����A�È�蒠���x������Ȃ����Ƃ��悭����Ƃ����B�ߔN�͏�Q�Ҍٗp���i�̂��߂ɁA �@�@�@�@���_��Q�ҕی������蒠�i�Ƃ���3�����x�j�̏����҂�������X���ɂ���B �@�B�����xF71 �@�@�@�@�m�\�w����35 - 49���x�i5��3�����ȏ�7��6���������j�B�����ǂ������ƌ�����B �@�@�@�@���_�����Ȃǂ��ꍇ�́A�È�蒠��1��(�d�x����)�������Ƃ��ł���B �@�C�d�x F72 �@�@�@�@�m�\�w����20 - 34���x�i3�Έȏ�5��3���������j�B �@�@�@�@�啔���ɍ����ǂ�������B �@�@�@�@������n�D�̕��Ȃǂ̖�肪����₷���B �@�@�@�@���ǂ��ꍇ�A���ݕt����p�j�b�N�A��яo���Ȃǖ��s�ׂ��₦�ԂȂ��P�[�X�������B �@�@�@�@���_��Q�ҕی������蒠�̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��B �@�D�ŏd�x F73 �@�@�@�@�m�\�w����19�ȉ����x�i���_�N��3�Ζ����j�B �@�@�@�@�啔���ɍ����ǂ�������B�Q������̏ꍇ�������B �@�@�@�@�������^���@�\�ɖ�肪�Ȃ��ꍇ�A�����Ȃǂ̖��s�ׂ��ۑ�ƂȂ��Ă���B �@�@�@�@�d�x�Ɠ��l�A���_��Q�ҕی������蒠�̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��B �@�⑫�F�m�\�w���@�iIntelligence Quotient�j �@�@�@�@�����ł���킵���m�\�����̌��ʂ̕\�������̂ЂƂB �@�@�@�@�u���_�N�� �� �����N�� �~ 100�v�̎��ŎZ�o�����B �@�m�\�w���͕W�����_�ŕ\����A�����l��100�A�W������15�O��Œ�`����Ă���B �@100�ɋ߂��قǏo�����������A100����㉺�ɗ����ɏ]���ďo�����������Ă����B �@���z�͂قڐ��K���z�ɂȂ�85�|115�̊Ԃɖ�68%�̐l�����܂�A70�|130�̊Ԃɖ�95%�̐l�����܂�B �@50�|70�͌y�x�m�I��Q�A35�|50�͒��x�m�I��Q�A20�|35�͏d�x�m�I��Q�A20�����͍ŏd�x�m�I��Q�Ƃ����B �@40�����𑪂�Ȃ������������B �@�@�@�@�@�@�@�@  |

|

| �A�v���[�`���@�ɂ�镪�� | |

�@�����I�A�v���[�`�ɂ�镪�ނƂ��ẮA�ȉ��̂悤�Ȃ��̂���������B �@�܂��AAAMR��9�łɂ����ĂȂ���Ă����`�ł́A �@�@�@(1)���_�x�̊T�O���L���邱�ƁA �@�@�@(2)IQ�l�ɂ���ď�Q�̃��x���ނ��邱�Ƃ͂�߂邱�ƁA �@�@�@(3)�l�̃j�[�h���A�K�ȃT�|�[�g�̃��x���Ɍ��т��邱�ƁA��3�_���Ӑ}���Ă���B �@�ꎞ�I�iintermittent�j �@�@�@�K�v�ȂƂ������̎x�� �@����I�ilimited�j �@�@�@���Ԍ���ł͂��邪�A�p���I�Ȑ��i�̎x�� �@�����I�iextensive�j �@�@�@���Ȃ��Ƃ�������ɂ����Ă͒���I�ɕK�v�Ȏx�� �@�S�ʓI�ipervasive�j �@�@�@���낢��Ȋ��Œ����I�ɁA���������͂ɍs���K�v������x�� |

|

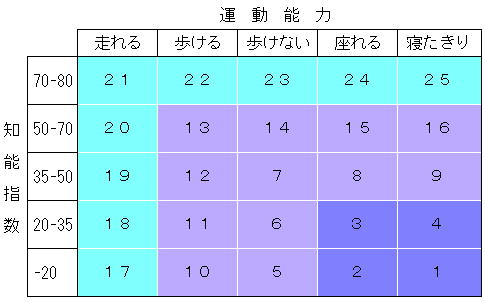

| �^���\�͂ƒm�\�w���ɂ�镪�ށ@�F�哇���� | |

�@�^���\�͂ƒm�\�w���ɂ�镪�ނƂ��āA�哇��ǂɂ��哇���ނ��g�p����Ă���B �@���̕\�͑哇���ނ̕\�ɏ�Q�ʂ̑�܂��ȕ��z�͈͂�\�L�������̂ł��邪�A�l�������邱�Ƃɒ��ӂ��ꂽ���B �@�@�@����1 - 4�Y��������̂��`��́u�d�ǐS�g��Q���v �@�@�@����5 - 9�ɊY��������̂��u���ӎ��v�A�ƌĂ�ł���B �@�@�@�@  |

|

| �m�I��Q�̌��� | |

| �a���I�v�� | |

| �@��V������ �@�@�@�@���F�ُ̈�i�_�E���nj�Q�Ȃǁj�@ �@�@�@�@��`�������i�t�F�j���P�g���A�ǁA�e�C-�T�b�N�X�a�A�_�o���ێ�ǁA�b��B�@�\�ቺ�ǁA�Ǝ�X�nj�Q�Ȃǁj �@�D�P���̖�� �@�@�@�@��̂̏d�x�̒�h�{ �@�@�@�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�A�T�C�g���K���E�C���X�A�P���w���y�X�E�C���X�A�g�L�\�v���Y�}�A���]�E�C���X�ɂ�銴�� �@�@�@�@�Ő������i�A���R�[���A���A���`������Ȃǁj �@�@�@�@��i�t�F�j�g�C���A�o���v���_�A�C�\�g���`�m�C���misotretinoin�n�A����̉��w�Ö@��Ȃǁj �@�@�@�@�]�ُ̈픭�B�i�E�]�ǐ��X�E�A�ُ����D�����A�]ᎂȂǁj �@�@�@�@�D�P�������t�ǁA���ٔD�P �@�@�@�@ �@���Y�� �@�@�@�@�o�Y���̎_�f�s���E�]�̈����Ȃǂ̎��Y���̎��� �@�o����ɐ��������N��Q �@�@�@�@����̍��M�̌��ǂȂǂ́A�����E���̂Ȃ� �@�]����Ⴢ�Ă�Ȃǂ̔]�̊펿�I�ȏ�Q��A�S���a�Ȃǂ̓�����Q���������Ă���i�d����Q�j�҂�����B �@�g�̓I�ɂ����N�ł͂Ȃ����Ƃ������B �@���F�ُ̈킪�����̏ꍇ�͒m�I��Q�����x�E�d�x�ł�������A�O���I�ɓ����I�ȗe�e�ł��邱�Ƃ������B |

|

| �����I�v�� | |

| �@���ɒm�\���Ⴍ�Ȃ鎾�������킯�ł͂Ȃ����A���܂��ܒm�\�w�����Ⴍ����Q�Ƃ݂Ȃ����͈� �@�iIQ69�܂���75�ȉ��j�ł���ꍇ�B �@�����I�v��������R�ɂ���`�q�̑g�ݍ��킹�Ő��܂ꂽ���ƂȂǂ������ł���B �@�����͍����ǂ��������A���N��Ԃ͗ǍD�ł���B �@�m�I��Q�҂̑啔���͂��̃^�C�v�ł���A�m�I��Q�͌y�x�E���x�ł��邱�Ƃ������B |

|

| �S���I�v�� |

|

�@�{��҂̋s�҂��b�̕s���ȂǁA������������Ŕ��������m�I��Q�B �@���n�r���ɂ���Ēm�\�����邱�Ƃ�����B �@�֘A�p��Ɂu���Q�v������B �@��F�����E�R�x�n�сE�D��Ȃǂ̎h�������Ȃ����Ő��炵���������AIQ���Ⴍ�Ȃ�X���ɂ���B �@�@�@IQ�e�X�g���̂��̂������Љ�ɓ���҂ɂƂ��ėL���ȁi����Ȃǒ��ۓI�Ȑ}������������Ƃ������j���ł���B �@�@�@���������āA���Ƃ��Γs������o���������Ƃ̂Ȃ���Z�����ɂ͕s���ȕ]����������邱�ƂɂȂ�B |

|

| �L�a�� | |

�@�L�a���͖�P���O��Ƃ���A�j����͂��悻1.5�F�P�ŁA���������j���ɑ����B �@������`�q�v����j���̔]�����ɑ���Ǝ㐫���A�����̌�����������Ȃ��ƍl�����Ă���B �@�y�x���_�x�͂��悻�W�T���ƁA�啔�����߂�B �@�����x��Q�͂P�T���B �@�d�x��Q�͑S�m�I��Q�̂T���B |

|

| �m�I��Q�Ƃ��̑��̔��B��Q�̊֘A | |

| �m�I��Q�Ǝ��� | |

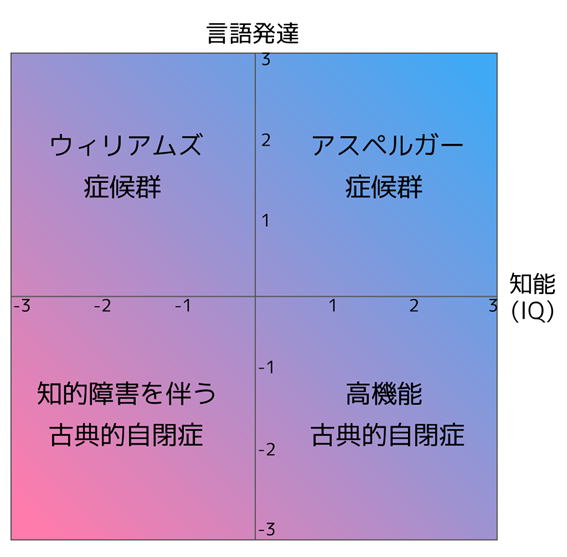

�@�m�I��Q�́A�m�\��(IQ)�̑S�̓I�ȏ�Q�ł���A���ǂ̖{���ł���R�~���j�P�[�V������Q�́A�ΐl�W�ʂ� �@��Ƃ�����Q�ł���B �@�̂���m���Ă����ނ̎��ǂ͋��`�̎��ǂ̂��Ƃł��邪�A����̓R�~���j�P�[�V������Q�ƒm�I��Q�� �@���킳�������̂ł���B �@�ߔN�m���Ă�����ނ̎��ǂł��鍂�@�\���ǂ́A�R�~���j�P�[�V������Q�݂̂ł���A�m�\�w���̑S�̕��ς� �@�m�I��Q�̈�ɒB���Ȃ��B �@�������A�m�\�w����v�f�ʂɌv������ƁA�e�v�f�Ԃɑ傫�ȍ���������B �@IQ��35�����ł́A�����ȏオ���ǂ�����ƕ���Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  |

|

| �w�K��Q�ƒm�I��Q�̈Ⴂ | |

�@�w�K��Q�͓ǂ݁E�����E�v�Z�Ȃ��w�K�ʂ̏�Q�����邪�A��b�\�́E���f�͂Ȃǂ��m�\�̖ʂł͏�Q���F�߂��Ȃ��B �@�m�I��Q�́A�w�K�ʂɉ����Ēm�\�ʂɂ���Q�����B |

|

| ���ÂƗ\�� | |

�@���_�x�̂قƂ�ǂŁA��b�ɂ���m�I��Q���̂��̂����P�����邱�Ƃ͍���B �@�������b�܂ꂽ�����ɂ����Ă͓K���@�\�Ȃǂ����シ��\�����\������B �@�����ɔ�������K�ȗÈ炪�{���ꂽ�ꍇ�A���̒����I�\��͉��P����Ƃ���Ă���B �@�{�l�݂̂Ȃ炸�Ƒ��ւ̎x�����������Ȃ��ƍl�����A�m�\�₻�̒x��Ɋւ���m���̌[�ւ⋳��� �@�����҂݂̂Ȃ炸��ʎЉ�ɍs�����ƁA�Ƒ����`�Ɋւ���J�E���Z�����O���Ȃ���邱�Ƃ��L�p�Ǝv����B �@�o���O��̓K�Ȉ�w�I�Ή���B����̂��܂��܂ȕ����I�E����I�x���i���ʎx������j�́A���_�x�� �@�I�ȍ����ǂ��Œ���ɂƂǂ߂邱�Ƃɖ𗧂Ƃ���Ă���B |

|

| �Q�l���� | |

Wikipedia�@�u��Q�ҁv�@�u�Ⴊ���ҕ����v�@�u�g�̏�Q�v�@�u�m�I��Q�v�@�u���B��Q�v�@�u�m�\�w���v�@�@ �w���ȉq���m�̂��߂̏�Q�Ҏ��ȑ�3�Łx �@�㎕��o�Ł@2006/10/1�@���� �O�}�q (��), ���� ���� (�ďC) �w�X�y�V�����j�[�Y �f���e�B�X�g���[ ��Q�Ҏ��ȁx�@�㎕��o�Ł@2009/9/1�@���{��Q�Ҏ��Ȋw�� (��, �ҏW) �Ⴊ���҂Ǝ��Ȑf�ÁF�e�_ |

|