人間の行動は、情報収集→判断→行動、の流れでなされて行きます。

医療行為も、診査→診断→治療、のプロセスが無ければなりません。

この診査の根底をなすものがバイタルサインの取得です。

特に緊急時には、先ずバイタルサインを確認して、判断、治療へと進めていきます。

ここでは、バイタルサインに関する基本を記載します。

|

| バイタルサイン(=生命兆候) |

| |

バイタルサインとは

人間が生きている状態であるということを示す兆候を意味する。

1:意識 Cons (Consciousness)

2:血圧 BP (Blood Pressure)

3:脈拍 HR (Heart Rate)

4:呼吸数 RR (Respiratory Rate)

5:体温 BT (Body Temperature)

補足-1:その他注意すべき症状、兆候、現象

頭痛 嘔吐

眼球運動 開閉口運動 舌運動 発語 発声

四肢運動

吐血 下血 タール便

尿量(乏尿、無尿、失禁) 水分摂取量

補足-2:その他注意すべき検査結果

血液一般----白血球数 血小板数

生化学検査---血糖値

検尿一般----尿糖 ケトン体

凝固系-----PT-INR

|

| 【1】意識 (Cons:Consciousness) |

| |

1:意識 (consciousness)

脳の働きが活性化し、五感に対する刺激を感じ取ることが可能な状態である。

「意識がある」とは、脳において刺激を認識することが可能であり、刺激に対し明確な反応を示す状態を指す。

「意識がある」=刺激認識→判断→反応・行動が出来る状態

2:意識障害 (disturbance of consciousness)

物事を正しく理解することや、周囲の刺激に対する適切な反応が損なわれている状態。

3:意識傷害の分類

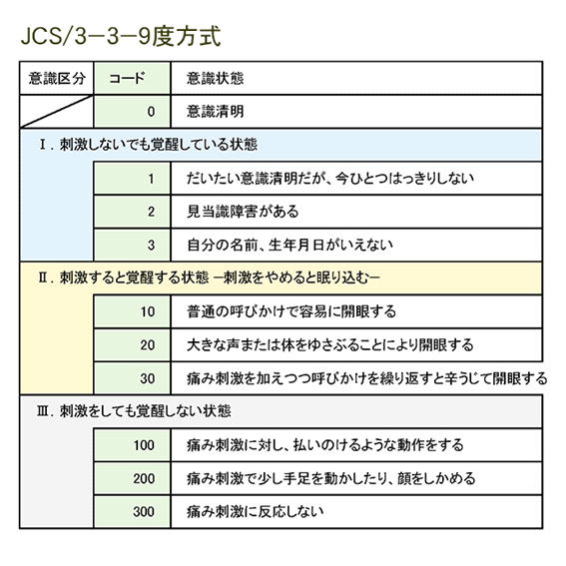

日本では主にジャパン・コーマ・スケール(JCS:Japan Coma Scale)が使用される。

JSCは覚醒度を3段階に分け、それぞれが更に3段階あることから、3-3-9度方式とも呼ばれる。

補足:

「JCS 100」のように表現するのが正式であり、Ⅲ-300とするのは開発者らの論文からも「間違い」である。

意識があれば、心臓が動いて、呼吸している事になる。

即ち、少なくとも生きており、死んでいない。

|

|

| 【2】血圧 (BP:Blood Pressure) (mmHg) |

| |

1:血圧とは

血管内の血液の有する圧力のことであり、ヒトでは左心室から大動脈弁を出た直後の大動脈内圧である。

BP = Q×R= SV×HR×R (Q=心拍出量 R=血管抵抗)

(SV=1回拍出量 HR=心拍数)

2:正常な血圧

成人では概ね 130/80位に保たれていることが望ましい

|

| |

最高(収縮期)血圧(mmHg)

sBP(Systolic blood pressure) |

最低(拡張期)血圧(mmHg)

dBP(Diastolic blood pressure) |

| 新生児 |

80-60 |

60 |

| 乳 児 |

90-80 |

60 |

| 幼 児 |

100- 90 |

60-65 |

| 学 童 |

120-100 |

60-70 |

| 成 人 |

130-110 |

60-90 |

|

3:高血圧とは

血圧が正常範囲を超えて高く維持されている状態である。

高血圧自体の自覚症状は何もないことが多いが、虚血性心疾患、脳卒中、腎不全などの発症原因となるので

臨床的には重大な状態である。

|

| |

sBP |

dBP |

| 高血圧 ステージ1 |

140から159 |

90から99 |

| 高血圧 ステージ2 |

60から179 |

100から109 |

| 高血圧 ステージ3 |

180以上 |

110以上 |

|

4:低血圧症とは

一般に収縮期血圧が80mmHg未満をいうことが多く、まったく症状がない人から、立ちくらみ、めまい、

失神(一時的な意識消失発作)、全身倦怠感などの症状を伴う例までさまざま。

このような症状が認められる場合には、低血圧症として治療や管理の対象になることがある。

5:血圧を変動させる要因 :ヒトの血圧はさまざまな影響を受けて変動する。

(1)心理的要因(ストレス、恐怖感情、興奮など)や疼痛

緊張や感情の動揺、ストレスは血圧を上昇させる。

逆にリラックスすると血圧はやや低下する。

これは自律神経の作用に拠るところが大きい。

交感神経緊張状態-----山で熊に出会った時を連想。

副交感神経緊張状態----食事中を連想。

何らかのストレスが加わると副腎髄質からカテコラミン(CA:Adr Nor)が分泌。

安静時 4-7μg/min

ストレス下 280μg/min

補足-1:局所麻酔と血圧

この分泌量は、歯科用局所麻酔薬に含まれるEpinephirinより遙かに多い。

1/8万Epi含有キシロカインの場合

1.8ml中に、22.5μgのEpiが入っている。

本来この量では、以下の基準により、循環動態に影響しないとされている。

Katzの基準

10分間に1/10万のEpiを10ml(=100μg)投与しても、循環動態に影響しない。

NYHAの基準

Epiを200μg投与しても、循環動態に影響しない。

ASAの基準

Epiを40μg投与しても、循環動態に影響しない。

以上より 1/8万Epi含有キシロカインの場合、2本までなら循環動態に影響しない。

したがって、歯科治療時の局所麻酔による血圧・脈拍の変化は、疼痛や心理的要因に拠るところが大きいと言える。

(2)薬剤

一部の薬剤や物質にはカフェイン、ニコチンなどのように血圧を一時的に上昇させる。

麻酔など逆に低下させるものがある。

(3)その他

①体位

臥位から座位、立位への変換によって一過的に低下。

その後、圧受容体反射などで回復する。(回復が遅れると立ちくらみが起こる)

②体格 : 肥満の人は、やせた人よりも高い傾向がある。

③性別 : 女性は男性よりも 5-10mmHg 低い傾向がある。

④時刻 : 一般に夜間、睡眠中が最低で、午後は午前よりやや高い。夜間は低くなり、起床とともに高くなる。

⑤摂食 : 食後は上昇し、1時間ほどで元に戻る

⑥運動 : 運動後は一般に上昇する。

⑦アルコール摂取 : 適度の飲酒は血圧を低下させる。過度の飲酒は上昇させる。

⑧喫煙 : 喫煙は一般に上昇させる。

⑨気温 : 温暖時は低下し、寒冷時は上昇する。

⑩電解質 :食塩中のナトリウムは血圧を上昇させる。

6:急激な血圧変動があったときの対処

平常時の血圧の±20%以下の変動は生理的範囲と見なす。

しかし±30%を超える変化や、200mmHg以上、80mmHg以下であった場合には何らかの対処が必要。

[例]-1

BP↑ 200mmHg以上 ペルジピンR 1/5A 静注

BP↓ 80mmHg以下 仰臥位ヘッドダウン 又は下肢挙上

70mmHg以下 静脈確保 細胞外液静注 エフェドリンR 1/10A 静注

|

| 【3】脈拍 (HR : Heart Rate) (bpm) |

| |

Gr:

HR : 60-80 回/分 (bpm) ( BP = SV×HR×R より HR=BP/(SV×R) )

徐脈(Bradycardia) 60bpm未満

頻脈(Tachycardia) 100bpm以上

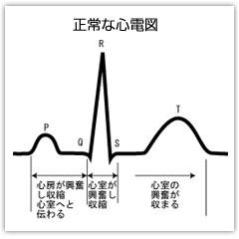

1:脈拍 (Puls)

(1)脈拍とは

心室の収縮により血液が大動脈に送り込まれる時に生じる波動が、

全身の動脈に伝わり触知されるもの。

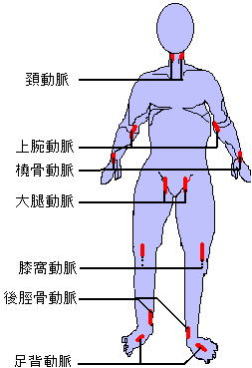

(2)脈拍の測定

①測定方法

橈骨動脈または頸動脈

人差し指と中指の先を軽く当てて測定するのがポイント。

拇指では計らない。

②測定時の注意事項

測定者の手は暖かくしておくように心がける。

脈拍の変動要因を極力排除し、測定前5分以上安静にする。

食後や入浴後は、30分以上経ってから測定したほうがよい。

安楽な姿勢で測定する。

正確に1分間測定する。

|

〈脈拍が測定可能な部位〉

|

2:脈拍の調節機構

脈拍は,心臓の拍動(心拍)が基になっている.

心拍の調節は次のように行なわれている。

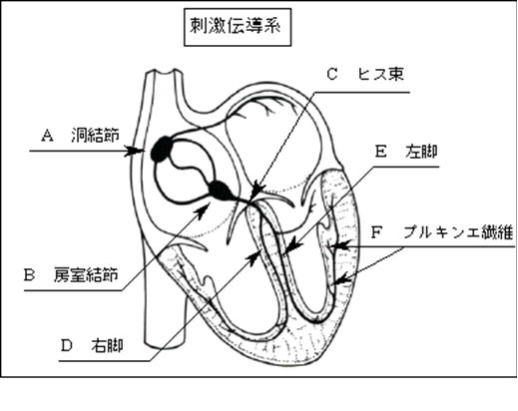

(1)心臓の自律性

心臓は自らリズミックに収縮する。

それは心臓伝導系の洞房結節から起こる.

その拍動は1分間に60-80回位。

その洞房結節の自動的活動は延髄にある心血管中枢によって制御(調節)されている.

(2)心血管中枢による調節

心血管中枢には,抑制と促進の働きをする2つの場所がある.

拍動を抑制するのは迷走神経のニューロン。

これは迷走神経となって延髄から出て,洞房結節の細胞に接続して,その活動を抑制する。

(拍動を遅くする).

拍動を促進するのは交感神経.

胸髄の交感神経節前ニューロンからでて洞房結節に行き,その活動を促進する(拍動を速くする).

延髄には,この交感神経節前ニューロンの働きを促進するニューロンがあり,それが胸髄の交感神経

節前ニューロンに接続してそれの活動を促進している.

3:脈拍を変動させる要因

(1)生理的要因

気温---気温があがると脈拍も上がる

年齢---学童以降80回、高齢者60回、新生児140回、乳児100回。

嗜好---アルコールやたばこにより上昇

食事---食後は胃腸が消化活動をしているため脈拍がふえる

運動---脈拍は増える

入浴---体温が上昇するため脈拍もふえる

排泄---排便時に力むため脈拍もふえる

情動---興奮したり、怒ったり緊張したりすると交感神経が興奮し、脈拍が増加する。

(2)疾患

①徐脈性不整脈

1)洞性徐脈

2)洞房ブロック (S-A block)

Ⅰ度洞房ブロック

Ⅱ度洞房ブロック

Ⅲ度洞房ブロック房室解離

2)房室ブロック (A-V block)

Ⅰ度房室ブロック

Ⅱ度房室ブロック

モービッツII型房室ブロック

ウェッケンバッハ型房室ブロック

Ⅲ度房室ブロック房室解離

3)洞不全症候群 (SSS : Sick sinus syndrome)

4)脚ブロック

左脚ブロック 右脚ブロック

②頻脈性不整脈

1)上室性不整脈

洞性頻脈

心房性期外収縮および頻拍

発作性上室性頻拍

WPW 症候群

心房粗動

心房細動

2)心室性不整脈

心室期外収縮

心室頻拍

非持続型心室頻拍 持続型心室頻拍

心室細動

|

|

4:急激な脈拍変動があったときの対処

平常時の脈拍の±20%以下の変動は生理的範囲と見なす。

しかし±30%を超える変化や、120bpm以上、50bpm以下であった場合には何らかの対処 が必要。

[例]-1

HR↑ 120bpm以上 静脈確保 ワソランR 1/5A 静注

HR↓ 50bpm以下 静脈確保 硫酸アトロピンR 1/5A 静注

|

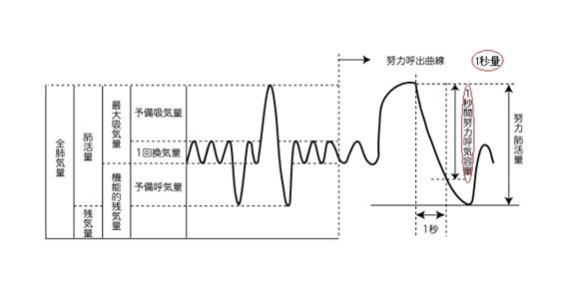

| 【4】呼吸数 (RR:Resiratory Rate ) (呼吸数≒換気回数) |

| |

GR:

RR : 正常 16-20回/min

経過観察 10-15回/min 21-24回/min

対処必要 9回/min以下 25回/min以上

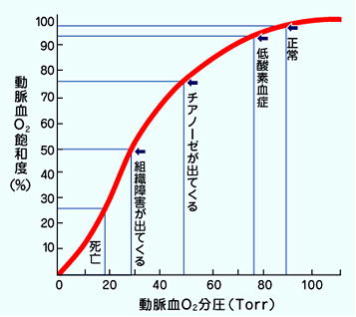

PaO2 : 動脈血酸素分圧

SaO2 : 採血した血液サンプルをガス分析して得た動脈血酸素飽和度

SpO2 : パルスオキシメータを用いて測定した動脈血酸素飽和度

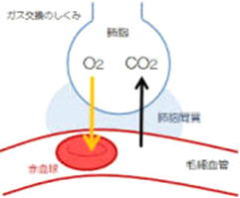

1:呼吸

(1)呼吸とは

生体が代謝を営むために外界から体内に酸素を取り込み、代謝産物である二酸化炭素を体外に排出する現象。

外呼吸:中から二酸化炭素を排出し、新たに必要な酸素を大気中から血中に取り込むこと。8換気)

内呼吸:血液中から組織中に酸素を取り込み、二酸化炭素を血中に排出すること。

|

|

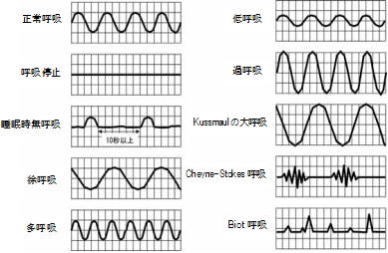

2:呼吸パターンと異常呼吸

(1)正常呼吸

①腹式呼吸

心窩部から臍部にかけての上腹部腹壁が横隔膜の安静時の振幅である1.5㎝程度前方(腹側)に

移動する。

このとき横隔膜が下降する分だけ若干尾側にも移動し、剣状突起との距離が拡大する。

また、腹式吸気に伴って下部胸郭の前・側方の外周が若干拡張する。

②胸式呼吸

上部前胸壁が上前方(頭側腹側)に移動しながら骨性胸郭部が全体に拡張する。

このとき上腹部は呼気位を維持するか、運動を認めても僅かに胸腔側に陥凹が認められる程度である。

③胸腹式呼吸

上記の腹式呼吸と胸式呼吸の両方の成分を有する。

両者は必ずしも均等で同期した動きでなくてもよく、どちらかが優勢あるいは若干の位相のズレが

存在する場合も多い

(2)異常呼吸の種類

(3)各種の異常呼吸

①睡眠時無呼吸症候群 (SAS)

無呼吸・低呼吸指数(apnea hypopnea index; AHI) が5以上かつ日中の過眠などの症候を伴う症候群。

(米国睡眠医学会の提唱する基準より)

無呼吸 口、鼻の気流が10秒以上停止すること。

低呼吸 10秒以上換気量が50%以上低下すること。

無呼吸・低呼吸指数 1時間あたりの無呼吸と低呼吸を合わせたもの。

②クスマウル呼吸

代謝性アシドーシスに起因する、速く深い規則正しい呼吸をいう。

糖尿病性ケトアシドーシスや尿毒症などでアシドーシスを補正するための代償性呼吸である

③Cheyne-Stokes呼吸

呼吸期と無呼吸期が交互に反復する。

数十秒に渡る低換気のちに、次第に大呼吸となる。これを周期的に反復。

原因=重症の心疾患(肺水腫)、Pickwick症候群、呼吸中枢の障害、高齢者など

③下顎呼吸 (あえぎ呼吸 )

呼吸中枢の機能をほぼ完全に失った状態でみられる異常呼吸パターンのひとつ。

呼吸補助筋との連動によって頭部を後ろに反らした状態となり、口をパクパクさせてあえぐような

努力様呼吸がみられる。

長い呼吸停止を伴い、そのまま放置すれば死に至る。

終末期や意識障害における呼吸困難の症状として認められ、死期が近づいている徴候のひとつとされている。

死戦期にみられる呼吸。

④持続吸息性呼吸

最大吸気位に近いレベルで数秒間呼吸が停止し,その後呼気に移る異常呼吸で,安静呼気位で

無呼吸が起こる無呼吸症候群とは区別される。

原因=橋の下部から延髄上部にかけての破壊。

⑤群息呼吸

多様な一回換気量の呼吸が数回起こった後に無呼吸になる不規則な呼吸。

不可逆的な呼吸停止の直前と考えられる。

⑥Biot呼吸 (失調性呼吸)

頻呼吸と無呼吸を不規則に繰り返す失調性呼吸(Chyne-Stokes呼吸より周期が短く、不規則)

原因=脳圧亢進症、脳血管障害、延髄下部の呼吸中枢の障害

⑦起座呼吸

呼吸困難が臥位で増強し、起坐位または半坐位で軽減するという臨床的徴候。

一般に左心系の機能低下,僧帽弁膜症などによる左心不全の主要徴候として知られている。

左心不全の状態で臥位をとると,右心系への静脈還流の増加、これによる肺血流の増加から、

肺うっ血,肺コンプライアンスの減少をきたし、呼吸仕事量の増大を招く。

この変化が起坐位では軽減するため,患者は自ずから起坐位をとろうとする。

ただし,起坐呼吸は左心不全に特異的なものではなく,気管支喘息や肺炎、気管支炎などでもみられる。

これらの疾患では肺血流量の問題ではなく、気道分泌物の喀出が臥位では困難となることが原因と考えられている。

(4)呼吸と体位

①ファーラー位

座位の一種で、ギャッジベッドや椅子の背、バックレスト等を利用して、上半身を45°起こした状態。

心臓や肺の障害をもった人の中には、抑臥位では呼吸困難が生じるため、ファーラー位で睡眠をとる人もいる。

半坐位ともいい、頭部や体側、腕下などに枕を入れて安楽を保つ。

②セミファーラー位

上半身を15~30°に起こした状態。

3:動脈血酸素分圧 (PaO2) (Torr) (mmHg)

(1)動脈血酸素分圧とは

動脈血中の酸素量のこと。動脈血ガス分析で測定する。。

喘息や肺炎といった呼吸器疾患によるガス交換障害で低下する。

(2)動脈血酸素分圧の理論値と実際

地上での大気圧 1気圧 760mmHg

飽和水蒸気圧 47mmHg

地上での空気 713mmHg

酸素濃度20%とすると、酸素分圧は 713×0.2=146mmHgが理論値となる。

しかし、色々な面でLossが生じるため、実際には以下の様になる。

PaO2=104-年齢/2 (例 : 60歳ならば、104-60÷2=104-30=74mmHg以上であれば正常)

または 60歳→80mmHg

70歳→70mmHg

80歳→60mmHg

4:動脈血酸素飽和度 (Saturation サチュレーション)

(1)酸素飽和度

赤血球中のヘモグロビンのうち、酸素と結合しているヘモグロビンの割合のこと。

動脈血のなかにどの程度の酸素が含まれているかを示す指標。

SaO2 : 採血した血液サンプルをガス分析して得た動脈血酸素飽和度。

SpO2 : パルスオキシメータを用いて測定した動脈血酸素飽和度

(2)酸素飽和度と動脈血酸素分圧の関係

SpO2(%) 100 96 90 85 80 60

PaO2(mmHg) 96 80 60 50 40 30

PaO2 55mmHg以下は呼吸不全

静脈血酸素分圧は40mmHg

(3)パルスオキシメータ

プローブは発光部と受光部(センサー)で構成されている。

発光部は赤色光と赤外光を発し、これらの光が指先等を透過したもの(または反射したもの)を

受光部(センサー)で測定する。

血液中のヘモグロビンは酸素との結合の有無により赤色光と赤外光の吸光度が異なるので、センサーで

透過光や反射光を測定して分析することによりSpO2を測定することができる。

(透過光・反射光全体のうち動脈血を透過したものと静脈血や軟部組織を透過したものの区別は、拍動の

ある成分が動脈血によるものであることを利用する。)

また、拍動のある脈波成分より脈拍数を計数している。

|

| 【5】体温 (BT:Body Temperature:℃) |

| |

Gr: BT : 正常体温 36.5℃前後

発熱(または熱発)

微熱 37.4℃以下

中等熱 37.5℃~38.4℃

高熱 38.5℃以上

低体温症

中心体温(直腸温)が35℃以下に低下した病態

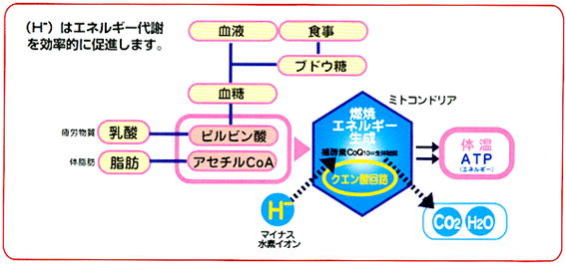

1:体温とは

体温は、その動物の周囲の温度とその動物の体内で作られる熱エネルギーによって変化する。

動物が激しい活動をすれば、多くの熱エネルギーを生じるので体温は上がる。

逆に大きな活動をするためにはある程度以上の体温が必要でもある。

体温が低すぎれば活動できない。高すぎても良くない。

高温---タンパク質凝固 ( 44~45℃は生存限界の境界線)

低温---酵素反応の低下

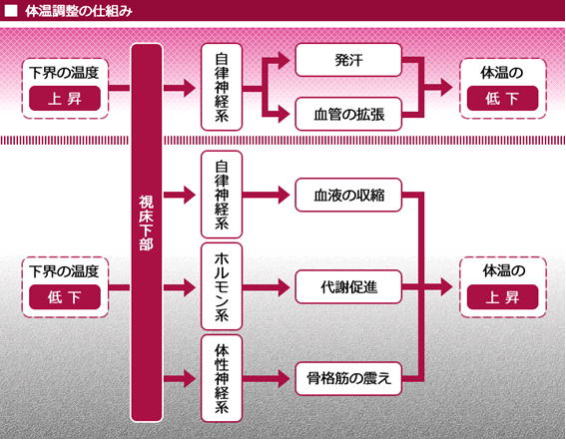

2:体温の調節

生体内外の温度条件は、外層部にある抹消温度受容器、および核心部にある中枢温度受容器により感受され、

その情報が体温調節中枢(視床下部)に伝えられる。

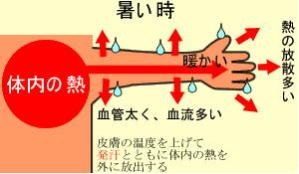

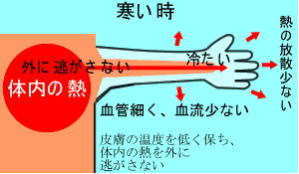

外界の温度が高いときは発汗や呼吸を盛んにして放熱し、低いときは体表の血管を収縮させて放熱を防いだり、

筋肉を活動させて体温を上げたりする。

体温調節中枢には、放熱中枢と産熱中枢の2つがあり、放熱中枢が体温の上昇を防ぎ産熱中枢が体温を上昇させる。

(1)中枢での調節について

脳の視床下部にある「体温調節中枢」は、血液の温度を基にして、高くなると放熱する様に命令を出し、

低下すると放熱させない様に命令を出している。

①体温が上昇すると(血液の温度が高くなると)

「体温調節中枢が感受」→延髄にある「血管調節中枢が」→「体表面の血管拡張」

その結果、熱い血液が体表面を多く流れるので、血液の温度より、外気の温度が低ければ「放射」に

より体熱が放散される。

又は、体を冷たいもので冷やす事で、「体熱の放散」→「体温の低下」となる。

※体温が、高くなり過ぎない様調節してくれる機能は、この「放射」による体熱放散(体温上昇)全体の

約70%をしめている。

②更に体温が上昇すると

「体温調節中枢」は→延髄にある「発汗中枢を刺激」→その結果汗が出る。

蒸発する時の気化熱によって、体温が放散される。

※この「放射」による体熱放散は、体温調節全体の約30%である。

(2)末梢での調節について

①体温が上昇すると

血管拡張

発汗

人間の汗腺は、200~500万個あると言われている。

その内、汗を出していない汗腺と、汗を出している汗腺(能動汗腺)がある。

日本人の能動汗腺は、230万個。暑い国のフィリッピン人は、280万個である。

即ち、暑い国に住んでいる人の方が、多くの汗を出す能力を持っている。

②体温が下がると

血管収縮 代謝促進 骨格筋の震え

3:体温と他のバイタルサインとの連動

発熱の場合は他のバイタルサインも連動して動くことが知られており、体温が1℃上昇すると脈拍数も

10拍/min増加する。

10拍/min/℃

体温0.55℃上昇につき10拍/minの増加までは生理的な変化の範囲内といわれている。

また発熱とともに呼吸数が増加(通常30回/分以上。代謝性アシドーシスに対する代償性頻呼吸のために起きる)

したら敗血症を疑い、血圧がさがってきたら敗血症性ショックを疑う。

発熱+RR↑(通常30回/分以上)・・・・・敗血症

発熱+BP↓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・敗血症性ショック

例外として比較的徐脈を呈する疾患と呼ばれるものがある。

比較的徐脈とは体温の上昇の割りに脈拍の増加が目立たない状態であり、腸チフスで有名である。

あえて列記するのなら、ブルセラ症、髄膜炎、レジオネラ、オウム病、腸チフス、サルモネラである。

4:発熱(Fever up)

臨床的に発熱とは37.5℃以上のものを指す。

体温は通常、脳内の視索前野および視床下部の体温調節中枢によって一定の温度にコントロールされて

いるが、これが様々な要因によってその設定温度が高くなってしまうことにより生じる。

すなわち、感染や炎症などにより生じたサイトカインであるIL―1、腫瘍壊死因子(TNF-α)、INF-γ

など内因性発熱物質が体温調節中枢においてPGE2産生を促進させ、体温のセットポイントを上昇させて

いる状態と考えられている。

(1)発熱の程度

①微熱:~37.4℃

通常の生活や仕事をする分にはほとんど支障をきたさないが、体が少し熱かったりだるさを感じる

こともある。

慢性炎症性疾患、代謝亢進、貧血、妊娠、結核、感染性心内膜炎などにより発症することがある。

②中程度の発熱:37.5℃~38.4℃

歩行・外出等、日常生活における活動はなんとかできるが、状況によっては体がふらつくなどの

不安定な状態になることもある。

また、頭痛や寒気を感じることもある。

③高熱:38.5℃~。

歩行や立ち上がることが困難な状態となる。

また急激に体温が上昇した際には強い寒気に襲われる。

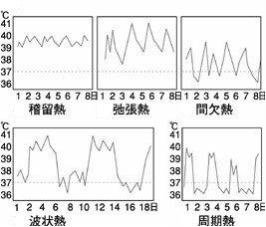

(2)熱型

かつては診断上も重要といわれていた熱型だが、抗生物質の出現で型が保存されなくなってきている。

①稽留熱(continuous fever)

一日の体温差が1℃以内で、38℃以上の高熱が持続するもの。

重症肺炎や粟粒結核、腸チフスの極期、髄膜炎などでみられる。

②弛張熱(remittent fever)

一日の体温差が1℃以上の変化をとるが、37℃以下にまでは下がらないもの。

敗血症、ウイルス感染症をはじめ種々の感染症、化膿性疾患、悪性腫瘍、膠原病などでみられる。

③間欠熱(intermittent fever)

一日の体温差が1℃以上の変化をとり、37℃以下にまで下がるもの。

マラリアの発熱期など、弛張熱と同様の疾患でもおこる。

④波状熱(undulant fever)

発熱時期と発熱しない時期とが区別されているもの。

ブルセラ症、マラリア、ホジキン病、胆道閉鎖症、多発性神経炎、脊髄障害。

⑤周期熱(periodic fever)

別名、周期的発熱。規則的周期で発熱を引き起こすもの。

マラリア、フェルティ症候群(フェルティ病)、関節リウマチ、脾腫など。

(3)発熱の原因

①感染症

気道感染----風邪、気管支炎、肺炎、インフルエンザ

尿路感染----尿道炎、膀胱炎、

消化器感染症--肝炎、膵炎 胆石症、虫垂炎、大腸炎

その他-----歯科領域の感染、褥瘡、痔瘻、子宮内膜炎、髄膜炎

②悪性腫瘍

白血病、悪性リンパ腫、その他悪性腫瘍末期

③膠原病

SLE,リウマチ熱、その他

④その他

薬物アレルギー、中枢性発熱、脱水症、術後発熱

5:不明熱(Fever of Unknown Origin、FUO)

38.3℃以上の発熱が3週間以上続き、病院での1週間以上の入院精査でも診断がつかないもの。

(1)分類

①古典的不明熱

38.3℃以上の発熱が3週間以上持続.。

3回の外来あるいは、3日間での入院精査でも原因不明。

②院内不明熱

入院時に感染症は存在しない。

入院中に38.3℃以上の発熱が数回出現。

2日間の培養検査も含め、3日間での入院精査でも原因不明

③好中球減少性不明熱

好中球500/μL未満または一両日中に500/μL未満となる38.3℃以上の発熱が数回出現。

2日間の培養検査も含め、3日間での入院精査でも原因不明

④HIV関連不明熱

HIV患者

38.3℃以上の発熱が数回出現

外来で4週間以上、入院で3日間以上持続

2日間の培養検査も含め、3日間での入院精査でも原因不明

(2)原因

不明熱の原因となる疾患は多岐にわたるが、感染症、膠原病、悪性腫瘍の三つが代表的である。

それ以外に、アレルギー、薬剤熱、詐熱など多数の疾患がある。

2005年の順天堂大学総合診療科報告

感染症47%

感染症において、気道感染や尿路感染は症状が現れやすく、不明熱の原因としては決して多くはない。

結核や感染性心内膜炎、肝膿瘍、腸腰筋膿瘍などで、不明熱がみられることがある。

膠原病18%

診断に苦慮するまれなものとして血管内大細胞型B細胞性リンパ腫(IVL, AIVL)があげられる。

悪性腫瘍6%

ホジキン病を含む悪性リンパ腫のほか、腎細胞がん、大腸がん、肝細胞がんなど

不明 29%

|

|