| ���o�J���W�_�ǁiOral�@Candidosis) |

| ���o�J���W�_�ǂƂ� |

| |

�@�J���W�_�ǂ�Candida���ێ�ɂ������N���������a�������ǂł���A�畆�E�S����N��

�@�\�ݐ��J���W�_���ƁA�����ǁA�C�ǁE�C�ǎx�E�x�A�t�E�A�H�n�A���̑��̐[�������N��

�@�[�ݐ��J���W�_���i�����J���W�_�ǁj�ɑ�ʂ���܂��B

�@�ߔN�A�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�i�g�h�u�j�����ǂ̕t�������Ƃ��Ă����ڂ���Ă��܂��B

�@���o�J���W�_�ǂ͂��̕a�^�ɂ��U���t�����g�����܂��͂т�S���┒�F������S���Ȃ�

�@���ʂȓ��ᑜ��悵�A���ɒ�ᇌ`�����܂��B

�@�^�ۂɑ�����Candida�@albicans�ɂ����o�S�������ǂŁA���o�^�ۏǂ̂Ȃ��ł͍ł����������ł��B

�@�����j�A�ǂƂ������Ă��܂��B

|

| ���� |

| |

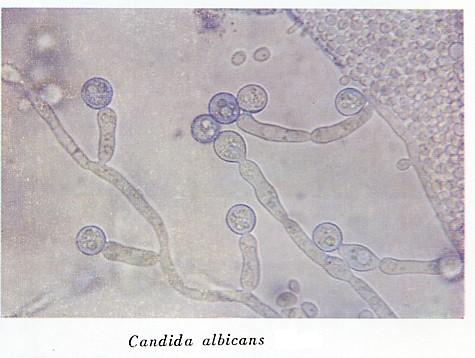

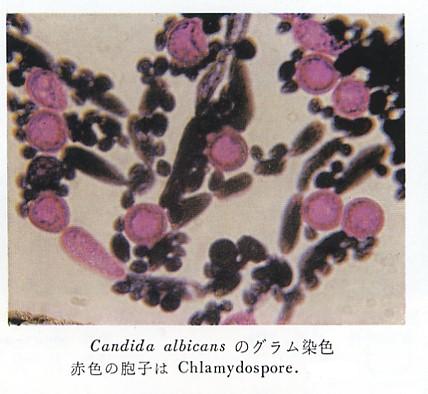

�@�P�F�����E�U��

�@�@�@�@�J���W�_�@�A���r�J���X�iCandida albicans�j�͕a�������R�������o����ۂŁA���N�l��

�@�@�@�@�J���W�_�ǂ����ǂ��邱�Ƃ͂���߂Ă܂�ł��B

�@�@�@�@��ʂɔ����̗U���Ƃ��Ĉ�����ᇁA���t�����A�Ɖu�s�S�ǁA���j����ѓ��A�a�Ȃǂ�

�@�@�@�@��b�����̑��݂��������Ă��܂��B

�@�@�@�@���̂悤�Ȋ�b�����������Ȃ��ꍇ�̜늳�҂͓��c���A�V�l��D�w�Ȃǂ̗̑͂��R�͂�

�@�@�@�@�ア�l���قƂ�ǂł��B

�@�@�@�@�܂��R�������Ö@�ɂ���Č��o����ۂ̃o�����X������A�����ی�㌻�ۂƂ��Ĕ������܂��B

�@�Q�F�J���W�_���̔������w�I�ʒu�Â�

�@�@�@�@Candida���ێ�͕s���S�ێ�A�N���v�g�R�b�J�X�Ȃɑ�����^�ۂł��B

�@�@�@�@���N�l�̌��o�A���ǁA�S�Ȃǂ̏�ۂł���A�V�`�W��ނ̏�ێ킪���ނ���Ă��܂��B

�@�@�@�@���o�J���W�_�ǂ̕a���ۂƂ��Ă�Candida�@albicans���ł��p�x�������A���̑���

�@�@�@�@C�Dglabrata�AC�Dkrusei�Ȃǂ�����Ă��܂��B�@

�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@

|

| ���o�J���W�_�ǂ̗Տ��I���� |

| |

�@���o�J���W�_�ǂ͌o�߂���яǏ�̑���ɂ��S�^�ɕ������܂��B�@

�@�@�@�@�E�}���U�����J���W�_��

�@�@�@�@�E�}���ޏk���J���W�_��

�@�@�@�@�E����������J���W�_��

�@�@�@�@�E�����ޏk���i�g�����j�J���W�_��

|

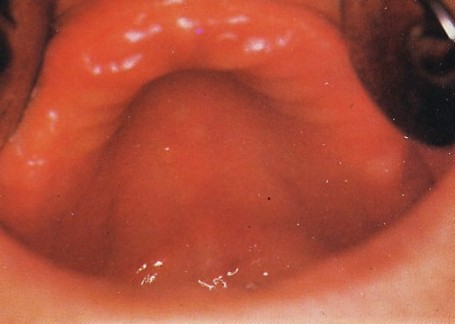

| �P�D�}���U�����J���W�_�� |

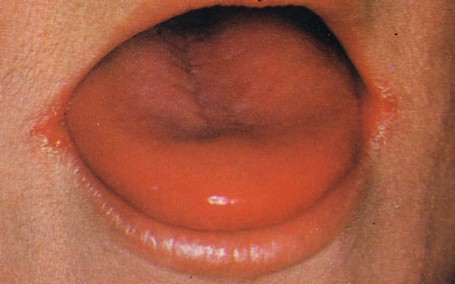

�@�͂��߂͖j�A���W����O���邢�͐�̔S���ɔ����ۏ��U�ݐ��������͌Ǘ����Ɍ���܂��B

�@���̌�g��X���������A���u�����ƌ��o�S�����L�͈͂ɂ킽�蔒�ۂŕ�����悤�ɂȂ�܂��B

�@���ۂ͈Ք������Ŕ�����̔S���т��ʂ͔��Ԃ��o�����������₷���ł��B

�@���̎����ɋ����ېH���ɂ�����܂����A����ɂ��̔��ۂ͔������ɂ����Ȃ�܂��B

�@ �@�@ �@�@

|

| �Q�D�}���ޏk���J���W�_�� |

�@�}���ޏk���i�g�����j�͍R�������̒����g�p�ɂ��ی�㌻�ۂ̌��ʂƂ��Đ�������̂ł��B

�@�ق��ɂ��}���U�����J���W�_�ǂ̔�ۂ���

�������Ɩ{�a�^�ƂȂ�B

�@�����ɂ̋����т�����ł���B

�@�@�@�@

|

| �R�D����������J���W�_�� |

�@�}���U�����J���W�_�ǂ���ڍs�������̂������悤�ł��B

�@�����U���͌����Ȃ�S�����ɌŒ����ĔS�����w�̔���Ɗp�����i�������܂��B

�@�@�@�@

|

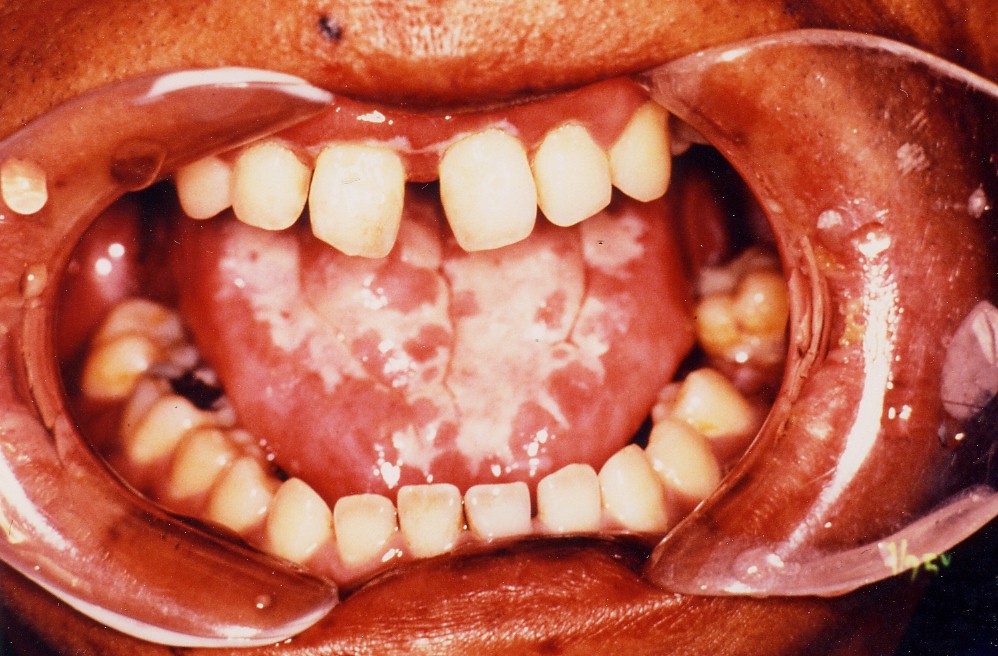

| �S�D�����ޏk���i�g�����j�J���W�_�� |

�@�����ޏk���i�g�����j�J���W�_�ǂ́A�`�ې�

�������Ƃ��Ă�A�ʏ�͌��W�S���̑��`���ڐG�ʂɐ�����B�@

�@�����͖��Ǐ�ł��邪�A���Ɋ����̕�����u

�ɂ�i����B

�@�@�@�@

|

| �Տ��I���� |

| |

�@�D������

�@�@�@�@�j�A���W�A���O����ѐ�̔S���ŁA�����ɔ��ǂ��邱�Ƃ͂܂�ł��B

|

| �Տ��Ǐ� |

| |

�@�P�F���o�J���W�_�ǂɂ�������

�@�@�@�@�}���U�����A�}���ޏk���A�����ޏk���J���W�_�ǂȂǂɂ����Ă����ΔS����

�@�@�@�@�т���F�߂܂��B

�@�@�@�@������S����牺�֑g�D�������y�Ԓ�ᇂ̌`���͌��o�J���W�_�ǂł͈�ʂɋH�ł��B

�@�@�@�@�������A�������o�J���W�_�ǂɂ����Ĕ��F�a�ϓ��ɋT����ᇂ�F�߂邱�Ƃ�����܂��B

�@�@�@�@���o�J���W�_�ǂɂ�����ۑ��B���ʂ͔S�����\�w�ł���A���̂悤�ȔS���`����

�@�@�@�@�ۂ��S�����g�D���܂ŐN�����đ��B�������ʂł͂Ȃ��A�ނ���a�ς̎����ɔ���

�@�@�@�@�Q���I�ω��ƍl�����A����ِ���ᇂɑ�������̂ł��B

�@�@�@�@���Ȃ킿�A���o�J���W�_�ǂł́A���o�S���̌��j��~�łŔF�߂�悤��

�@�@�@�@���ِ���ᇂ͌`������܂���B

�@�Q�F���̌��o�S�������ւ̑������J���W�_�ۊ���

�@�@�@�@�J���W�_�ۊ����ǂƂ��ČÂ����璍�ڂ���Ă��鎾���̈�Ɍ��o���ǂ�����܂��B

�@�@�@�@���o���ǂ̃J���W�_�ۊ�������6.8���`54.2���ł���A���ł�speckled type��

�@�@�@�@���ǂ͊������������B

�@�@�@�@�܂��J���W�_�ۂ������������o�S����ᇂ̑����́A�J���W�_�ۂ��ꎟ�I�����łȂ��A

�@�@�@�@�����̒�ᇌ`�������ւ̑������J���W�_�ۊ����ł��B

�@�R�F�g�h�u�����NJ��҂ɂ�������o�J���W�_�ǂ̈Ӌ`

�@�@�@�@�g�h�u�����ł͖Ɖu�s�S�̂��߂��܂��܂ȓ��a�������ǂ����ǂ��܂��B

�@�@�@�@���̑�\�����o�A�H���A�C�ǁE�C�ǎx�̃J���W�_�ǂł���B

�@�@�@�@�g�h�u�������҂̌��o�J���W�_�ǂ́A�����̕ł͑命����

�@�@�@�@�}���U�����J���W�_�ǂł��������A���݂ł͂��̑��ɍg���J���W�_�ǁA

�@�@�@�@������J���W�_�ǁA�J���W�_�����p���̌v�S�킪�F�߂��Ă��܂��B

�@�@�@�@���o�J���W�_�ǂ͂g�h�u�����ǂ̑����ɋN������a�������ł���A�R�̗z����

�@�@�@�@���Ǐ�L�����A�̌��o�J���W�_�Ǐo���͂`�q�b�AAIDS�i�W�ւ̏d�v�ȗՏ��I�}�[�J�[��

�@�@�@�@��Ƃ݂Ȃ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�g�h�u�������҂̌��o�J���W�_�ǂ̗Տ��I�����Ƃ��ẮA�������ɐ����邱�ƁA

�@�@�@�@���������������Ĕ����₷�����Ƃ��������܂��B

|

| ���� |

| |

�@GR�F���o�J���W�_�ǂ̗Տ������@

�@�@�@�@���o�J���W�_�ǂ̐f�f�ɂ́A���o�S���̔��F��ۂ��邢�͍g���Ȃǂ̗Տ������Ƃ��킹�āA

�@�@�@�@�@1�j�a�ϔS���ʂ�swab�@culture�܂���imprint�@culture�A

�@�@�@�@�@2�j�a�ϔS���ʎC�ߕ���PAS���F�h���W�{�A

�@�@�@�@�@3�j�����ɂ��g�D�w�I�����A

�@�@�@�@�@4�j�Ɖu�w�I����

�@�@�@�@�Ȃǂ�K�v�ɉ����čs���m��f�f���s���܂��B

�@

�@�@�@�@Arendorf���imprint�@culture�ɂ��C���o�a�ς̂Ȃ����N�l�̏ꍇ�ł�

�@�@�@�@�`����g�p�҂̖�44���A�`���g�p�҂̖�56���ɃJ���W�_�ۗz���ł������ƕ����B

�@�@�@�@����ɓh���W�{�ɂ���Ă��A���N�l�ɓ����x�ɃJ���W�_�ۂ����o�����B

�@�@�@�@����ăJ���W�_�ǂ̐f�f�ɂ́Aculture��h���W�{�ŋۂ��ؖ����邾���łȂ��A

�@�@�@�@�Տ��������d�����˂Ȃ�Ȃ��B

�@�@�@�@�����ɂ����o�J���W�_�ǂ̐f�f�ł́A�a�^�ɂ��g�D�����ɑ����̈Ⴂ�͂��邪�A

�@�@�@�@��{�I�ɂ͔S�������ւ̃J���W�_�ێ��̐N���E���B�ɂ���Đf�f�����B

�@�@�@�@�a�����̐^�ۂ̊m�F�ɂ�PAS���F�AGrocott���F���L���ł���B�܂�����^�ۂƂ̊ӕʂ�

�@�@�@�@�`�Ԋw�I�����ł�����x�͉\�ł��邪�A�s�̂̍R�J���W�_�ۍR�̂�p���ĖƉu�g�D���w�I���F��

�@�@�@�@�s�����Ƃɂ�肳��Ɋm���ƂȂ�B

�@�@�@�@�����͍ł��m���Ȍ����@�ƍl���邪�A�|�{��h���W�{�Ȃǂ́A���ȕւŔ�N�P�I���@��

�@�@�@�@����̂ŁA�{�@�͏��ٌ`��������Ƃ̊֘A������Ă��閝��������J���W�_��

�@�@�@�@(�J���W�_����)�⑼�����Ŋm��ł��Ȃ��ꍇ�Ɍ����Ď{�s���ׂ��ƍl����B

�@�@�@�@�Ɖu�w�I�����ɂ͔�������A���~�f�����A��̌��������A�ÏW�����A�u���R�̖@�Ȃǂ����邪�A

�@�@�@�@���o�J���W�_�ǂ̂悤�ȕ\�ݐ��J���W�_�ǂł͖Ɖu�����̗z�������Ⴍ�A�Ɖu�w�I������

�@�@�@�@�f�f�I���l�͖����Ȃ��̂ƌ����������B

�@�@�@�@�������ŋ�ELISA�@�ɂ��C�Dalbicans�̍זE�����`���R���̌��o�ł悢���т�Ƃ́@

�@�@�@�@���݂���B

|

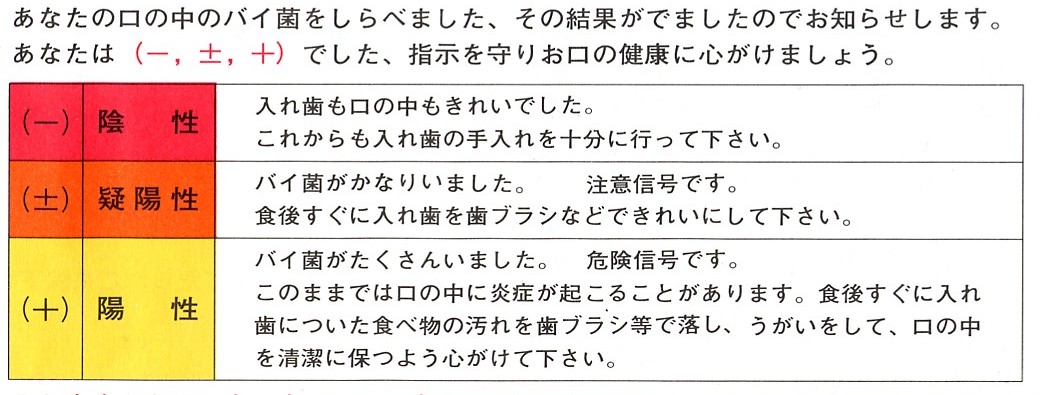

| �P�F�X�g�}�X�^�b�g�i�O��������А��j |

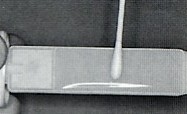

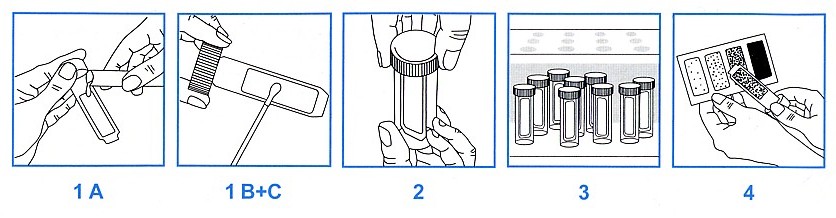

�@(1)�������@

�@�@�@1�F�Y�t�̖Ȗ_�Ŕ팟�҂̌��o�S���i��w�A��{�����j�ڍs���j�Ȃǂɂ�茟�̂��̎悵�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@ �@ �@

�@

�@�@�@2�F���̂��̎悵���Ȗ_�����̂܂܃X�g�}�X�^�b�g�A���v���ɓ������A�P����i37�}2���j�ɓ���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@���F�t�Ɏw�Ȃǂ��G��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B

�@�@�@�@

�@�@�@3�F24���Ԍ�i�}3���Ԉȓ��j�ɐF���{�Ɣ�r�����肵�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@

�@(2)������@

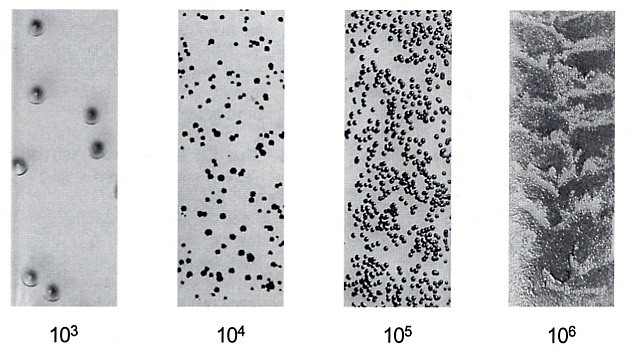

�@�@�@�F�̕ω��Ƌې��@Candida�@albicans�̋ې��i�ې�/ml�j

�@�@�@�@�@�@�ԁ@�F�@�@�@�@�A�@���i�|�j�@�@�@���o���E�i��100�j�ȉ�

�@�@�@�@�@�@��ԐF�@�@�@�@�[�z���i�}�j�@�@�@��7.0�~10�R

�@�@�@�@�@�@���@�F�@�@�@�@�z�@���i�{�j�@�@�@��7.0�~10�T

�@�@�@

�@(3)�戵����̒��ӓ_

�@�@�@1.���ǂ��i���̕ێ��ׁ̈A���˓���������A�①�ۊǁi10���ȉ��j���Ă��������B

�@�@�@�@�������������Ȃ��悤�����ӂ��������B

�@�@�@2.48���Ԉȏ�P����ɓ����͔̂����Ă��������B

�@�@�@�@�i�K�X���y�ɂ��A���v���̃L���b�v���͂���邱�Ƃ�����܂��B�j

�@�@�@3.����I����́A�t�������x���U���R�j�E���i�r�r�e���A�I�X�o���Ȃǁj�n�t�ɂ�����B

�@�@�@�@12���Ԉȏ�o�߂������ƁA�p�����Ă��������B

�@�@�@4.�����O�ɉt�����ڂ�����A�t�ɐG�ꂽ�ꍇ�A�V�����A���v�������g�p���������B

|

| �Q�FDentcult CA�iOrion�А��j |

�@(1)�������@

�@�@A:�̎悵�����t�T���v�����g�p����ꍇ

�@�@�@�@�@�X���C�h��̊��V�|�n�ɐG��Ȃ��悤�ɋC��t���Ȃ��玎���ǂ̂ӂ����J����B

�@�@�@�@�@�X���C�h�����o���B

�@�@�@�@�A�p���t�B����y���b�g���g�p���Ċ��V�|�n�̗��ʂɍ̎悵�����t��Â��ɋψ�ɗ����B

�@�@�@�@�@��X���C�h���X���A�M��p�ӂ���Ƃ悢�B�@

�@�@�@�@

�@�@�@�@�B�X���C�h���M�̂ӂ��Ł@�y���@������A�U��Ȃǂ��ė]���ȑ��t����菜���B

�@�@�@�@�C�����ǂɃX���C�h��߂��A�ӂ���߂�B

�@�@�@�@�@�������A�K�X�̔����ɂ��j����h�����߁A��ӂ����ɂ߂Ă������ƁB

�@�@�@�@�D���Җ��E�����������L���������x���������ǂɓ\��A35���`37���łQ���Ԕ|�{����B

�@�@�@�@�@�����i2�O���j�̏ꍇ�͂T���Ԕ|�{���܂��B

�@�@�@�@�@���̍ہA�X���C�h�������ǂ̓��ǂɐG��Ȃ��悤�ɗ��ĂĂ����B

�@�@�@�@�@�i�����ǂ̓��ǂɃR���j�[���t������̂�h���܂��j

�@�@�@�@�@�ʏ�A�|�{����g�p�����ꍇ�A�Q���ォ��R���j�[�̐������n�܂�܂��B

�@�@�@�@�E�|�{��A�����ǂ���X���C�h�����o���A���V�|�n��̃R���j�[�ƃ`���[�g���r����B

�@�@B:���o�����璼�ڑ��t�T���v�����̎悷��ꍇ

�@�@�@�@�@�X���C�h��̊��V�|�n�ɐG��Ȃ��悤�ɋC��t���Ȃ��玎���ǂ̂ӂ����J����B

�@�@�@�@�@�X���C�h�����o���܂��B

�@�@�@�@�A�ŋۏ������{�����Ȗ_�ŁA�S���E�`��������t���̎悵�܂��B

�@�@�@�@�B�X���C�h��ŖȖ_����]�����A�ψ�ɂȂ�悤�ɑ��t�T���v�����L����B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�C�ȉ��̎菇�́@A:�@�Ɠ��l�ł��B

�@�@�@�@�@�@

�@�@�@

�@(2)������@

�@�@���F���A�\�ʂ��Ȃ߂炩�Ȃ��̂��J���W�_�ۂ̃R���j�[�ł��B

�@�@���܂蒅�F������Ă��Ȃ������̃R���j�|�́A���̑��̋ێ�ł���\��������܂��B

�@�@���f���`���[�g�Ŕ�r����Ƃ����悻�̋ې����m�F�ł��܂��B

�@�@���t�Pml���J���W�_�ۂ̗ʂ́A�R���j�[�̖��x�����f���`���[�g�Ɣ�r���邱�ƂŔ��肵�܂��B

�@�@�@

�@(3)�戵����̒��ӓ_

�@�@�@�����O�P���Ԉȓ��Ɉ��H�E�i���E�u���b�V���O�������ꍇ�B

�@�@�A���O�Ɍ������^���������ꍇ�B

�@�@�B�����O�P�Q���Ԉȓ��ɐ���t���g�p�����ꍇ�B

�@�@�C���炩�̖�p���Ă���ꍇ�B

�@�@�B���t���ɐ������܂܂�Ă���ꍇ�B

�@(4)�g�p����

�@�@����������X�����ł��B�����͔��̑��ʂɋL�ڂ���Ă��܂��B

�@�@�@�@�L�ڗ�@�@�P�W�r�d�o�O�W�@�@�@�`�b�O�O�Q

�@�@�@�@�@�@�@�@ �i���j�i���i����j�@�i���b�g�ԍ��j

|

| ���� |

| |

�@�P�F�ӕʐf�f

�@�@�@�@������ᇁA���ǁA�������ѓ�����ǁA�W�t�e���A�A�A�t�^���������A�G�g�F��ᝂȂǂƂ̊ӕʐf�f���K�v�ł��B

�@�Q�F�Տ��I�f�f�@

�@�@�@�@��L�̎����Ƃ̊ӕʐf�f���K�v�ł��B

�@�@�@�@���̏ꍇ�A�J���W�_�ǂƂ̑傫�ȈႢ�́A�J���W�_�ǂł͎C�߂ɂ���ď����ł��܂����A

�@�@�@�@���̎����ł͏������o���܂���B

�@�@�@�@���ꂪ�d�v�ȓ_�ł��B

�@�R�F�m��f�f

�@�@�@�@�ۊw�I�����ɂ��candida�@albicans�̏ؖ��A�a���g�D�w�I�����ɂ�鉼���ێ�����эy��l��

�@�@�@�@�ۑ̂̊ώ@�A�Ɖu�����w�I�������s���܂��B

|

| ���Ö@ |

| |

Gr�F���Ö@���_ |

�@���o�J���W�_�ǂ̎��Âɂ������ẮA�܂����҂̑S�g�E�Ǐ���ԁA���^����Ă����܂Ȃǂ��\����

�@�c�����������ŁA�R�^�ۍ܂�I���A���^���邱�Ƃ���ł��B

�@�����̌��o�J���W�_�ǂ͌����S���R�A�����t�_���R�ƊW����Ƃ̕����邪�A���������̌��t�f�[�^�l��

�@�ُ킪����A�C������K�v������܂��B

�@�܂��C�Ɖu�@�\�ُ�������畆�S���J���W�_�ǂł́A�Ɖu�w�I���Â����s���čs���܂��B

�@�i�P�j�R�^�ۍ܂̕���

�@�@�@�@���w�g���ɂ�镪��

�@�@�@�@�@�@�|���G���}�N�����C�h�n---�A���z�e���V���a�i���i�����t�@���M�]���j

�@�@�@�@�@�@�L�����f�B���n

�@�@�@�@�@�@�t�b���s���~�W���n

�@�@�@�@�@�@�A�]�[���n

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�F�g���A�]�[���n---�t���N�i�]�[���i���i�����W�t���J���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�F�C�~�_�]�[���n---�~�R�i�]�[���i���i�����t�����[�h�c�j

�@�@�@�A�܌`�ɂ�镪��

�@�@�@�@�@�@�o���܁|�|�ܚu�܁A���o���A��p�A�V���b�v��

�@�@�@�@�@�@���ˍ�

�@�i�Q�j�Ǐ����^

�@�@�@�R�^�ۍ܂̋Ǐ��I���^�Ƃ����ܚu���C���o���A��p�A�V���b�v�܂Ȃǂ�����B

�@�@�@�ʏ�͊ܚu�܂������o���̕������o���ŏ��X�ɗn�����A�����Ƃ̐ڐG���Ԃ��������߁A

�@�@�@���L���ł���ƍl�����܂��B

�@�@�@���������o�����NJ��҂̏ꍇ�́C���o���͗n������ł��邽�߁A�ܚu�܂̕����D�܂����B

�@�@�@��p�͌��p���a�ς�A��{�`�����S���ʂɓh�z���Č��W�S���a�ς̎��Âɗp�����܂��B

�@�@�@�V���b�v�͓����̍ۂɌ��o���ɂł��邾�������܂�ɚ�����������@�����o�A�����A�����ǂ̕a�ςɗL���ł��B

�@�i�Q�j�S�g�I���^

�@�@�@����A�S�g�I���^�Ƃ��Ă͌o�������܂��͐Ö������˂��Ǐ��I���^�Ō��ʂ��F�߂��Ȃ��ꍇ�A

�@�@�@�Ɖu�s�S���҂┒���a���҂̌��o�J���W�_�ǁE�S�g�J���W�_�ǂ̗\�h�I���^�Ƃ��čs���܂��B

�@�@�@���o�J���W�_�ǂ̎��Âɂ́A�A���J�����ܚu�܂ł���Q���d������p���Đ�������A0.1���N�����w�L�W��

�@�@�@���邢�̓i�C�X�^�`����p�������ɓh�z���܂��B

�@�@�@�d�ǂ̏ꍇ�ɂ͍R�^�ې��R�������A���z�e���V���a�̌o�����^�܂��͓_�H�Ò��p���܂��B

�@�@�@�i�{�܂͐t�@�\�ቺ���������₷���̂œ��c���ւ̓��^�͂ł��邾�������܂��j

�@�@�@�܂���b���������ꍇ�ł͖{�ǂ̗\�オ���̕a�Ԃɑ傫�����E�����̂ŁA��b�����ɑ���K��

�@�@�@���Âɓw�߂܂��B

�@�i�R�j���̑�

�@�@�@�Ȃ����͈͂Ɍ��ǂ�������������J���W�_�ǂł́A�O�ȓI�؏��̍s���邱�Ƃ�����܂��B

|

| �P�F���o�J���W�_�ǎ��Â̎�v�R�^�ۍ� |

�@�i�P�j�|���G���n�R�������i�i�C�X�^�`����A���z�e���V��B�Ȃǁj

�@�@�@�i�C�X�^�`���i�i�C�X�^�`���A�}�C�R�X�^�`���j�͓�����A�V���b�v�A��p������܂��B

�@�@�@���o�J���W�_�ǂł͋Ǐ��Ö@�Ƃ��ē�p�h�z��V���b�v�̊ܚu�@���s���܂��B

�@�@�@�A���z�e���V��B�i�t�@���M�]���q�j�͓�����A���˖�A�V���b�v�Ȃǂ�����܂��B

�@�@�@��ɐÖ��ɂ��[�ݐ��J���W�_�ǂ̎��Âɗp�����邪�A�Ǐ��Ö@�܂Ƃ��Ă��L�p�ł���A�V���b�v�̓h�z��A

�@�@�@��߂��Ċܚu�܂Ƃ��Ă��p���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�i�Q�j�O���Z�I�t���r���i�t���r�X�^�`���j

�@�@�@�����S���畆�J���W�_�ǂȂǂ̓���̕\�ݐ��J���W�_�ǂ̑S�g�I���^�ƂĂ��p�����܂��B

�@�@�@�ݒ���Q�A���ɂȂǂ̕���p������B�܂������t�@�����n�R�Ìō܂Ƃ̕��p�ōR�Ìō܂̍�p�����シ��̂ŁA

�@�@�@�R�Ìōg�p���҂ł͗p�ʂɂ��Ē��ӂ�v���܂��B

�@�i�R�j�A�]�[���n�R������ �i�~�R�i�]�[���A�N���g���}�]�[���A�t���R�i�]�[���Ȃǁj

�@�@�@��ɔ畆���S�̃J���W�_�ǂɑ��ĊO�p��A�S�܂Ƃ��Ďg�p���ꂽ��A�����畆�S���J���W�_�ǂɑ���

�@�@�@�S�g�I���^���Ȃ���܂��B

�@�@�@�i�C�X�^�`���Ȃǂ̑��܂ɒ�R���̌��o�J���W�_�ǂɑ��ăN���g���}�]�[���i�S�������o���Ƃ��Ďg�p�j��

�@�@�@�t���R�i�]�[�����L���ł������Ƃ̕��݂��܂��B

�@�i�S�j���̑�

�@�@�@1�`2���s�I�N�^�j���t�A�Q���`�A�i���A3����_�O���Z�����A��߂������S�[���t�Ȃǂ��Ǐ��I�Ɏg�p�����B

|

| �Q�F�R�^�ۍܗÖ@�ȊO�̎��� |

�@����������J���W�_�ǁi�J���W�_�����ǁj�͍R�^�ۍ܂݂̂ł͕a�Ϗ����ɒ����Ԃ�v���邱�Ƃ������B

�@���̂��ߌ��ǐ��̏��a�ς̏ꍇ�͊O�ȓI�؏����s���Ƃ�������܂��B

|

| ���Ì��ʁE�ώ@���� |

| |

�@�P�F���Ì��ʁE�ώ@����

�@�@�@�@�S�g�I�����̂Ȃ����҂̋}�����o�J���W�_�ǂł���A�R�^�ۍܓ��^�ɂ��Z���ԂŎ��o�E���o�Ǐ�͏������܂��B

�@�@�@�@Holbrook��̕ł͂X�T��̌��o�J���W�_�ǂ�56�����P�����ȓ��Ɏ����������A����������J���W�_�ǂ�

�@�@�@�@������n�����̂��銳�҂ł͂P�N�ȏ�̒����Ԃ�v�����Ƃ���Ă��܂��B

�@�Q�F�����̔���

�@�@�@�@����I�ɕa�ς̏������m�F���邱�Ƃŏ\���ł͂��邪�A�������ɓ���𒆎~����ƍĔ����₷���B

�@�@�@�@���o��ۑp�����Ƃ̏�Ԃɏ\�����A����悤�Տ��I�������Q�`�R�T�Ԃ͋Ǐ����^���p�����Ȃ���

�@�@�@�@�o�ߊώ@���s���K�v������܂��B

|

| �J���W�_�ǂƌ��o���� |

| |

�@���̒��̎����ƃJ���W�_�Ƃ̊W�͐̂���l�X�Ȏ����b��ɂȂ��Ă��܂����B

�@�����������\���ȉ𖾂��ׂ���Ă��Ȃ����������A����̉ۑ�Ǝv���܂��B

�@�����ł͐F���I�i���̂��Љ�������Ē��������Ǝv���܂��B

|

�P�F���I�ƃJ���W�_

|

�@�i�P�jꚐI�̕a�����߂�����

�@�@�@�@�r.Mutans�̓��_�����ނ���candida�̐|�_��protease���哱�ł���Acandida���̒��ł�guilliermondii�Ȃǂ�

�@�@�@�@��r�I�_���Y�����Ȃ��ێ킪�֗^���Ă���Ƃ���ꚐI�����x��������Ƃ͏q�ׂĂ����܂��B

�@�i�Q�jCandida�̊֗^

�@�@�@�@��ꚐI�ۗL�҂ɔ��ꚐI�ۗL�҂̑��t�A��|�A�����ۉ县����Candida���������������o����A

�@�@�@�@���������͂ȃw�e���^���_���y���s�����߂ł��B�r.mutans�Ƌ��������Ƃ��ɒ��������C�`���ʂ�

�@�@�@�@���������邱�Ƃ����炩�ƂȂ�܂����B

|

�Q�F�����a�ƃJ���W�_

|

�@

�@�Q�O�O�P�N�P�P���Q�O���̒����V���̗[���̂P�ʃg�b�v�ɁA�����̋L�����f�ڂ���܂����B

�@�����a�͌��o�J���W�_�ǂ̈�a�^�ł���A���̎��Âɂ͍R�^�ۍ܂̎g�p���L���ł���Ƃ����L���ł����B

�@�����a��Candida�ɂ���Ď����̃o���A�[���j��A���̌��ʁA���o��ۂ̓������N�������

�@�ł͂Ȃ����Ƃ̐�������܂����A����ɂ��Ă͎^�ۗ��_��ь����A�������S�Ȍ��ʂ��o�Ă��Ȃ������L��܂��B

|

�R�F�`������������Candida

|

�@�`��������������{�ő���������̂́A���{�ɔ�`���̈��萫���������t�ɂ����ʂ̐���p��A

�@�hg�`�̉e�����y�тɂ����_�Ȃǂ��W���Ă���Ǝv���܂��B

�@ꚐI�̍���Candida�́A�r.mutans�Ƌ������Ď��C�`���𑣐i���邱�ƂɐG��܂����B

|

�S�F�S�������ƃJ���W�_

|

�@�i�P�j���L�A���u�ɁA���o�ُ�Ȃǂ��߂�����

�@�@�@�@���L�ɂ͂��܂��܂Ȍ������l�����܂����A�ۊw�I�ɂ݂�Ǝ�Ȃ��͎̂��C���ۂő��B������o���́@

�@�@�@�@Fusobacterium�ƌĂ��ۂł��B

�@�@�@�@����̓A�~�m�_���ӂ����L�̂��ƂƂȂ郁�`�������J�v�^���i�b�g�R�r�g�j�Ƃ��������픭�������܂��B

�@�@�@�@Candida���e��������o�ُ̈�ɐ��u�ɁA���o�ُ�A���o�e�����Ȃǂ��������܂��B

�@�@�@�@��i��w�j�͓��ۂ̎�v��ݏꏊ�ł����A���m��ȑ�w�̔���o��Y�搶��ɂ��Ɛ��u�ɗ�̖�1/9�A

�@�@�@�@���o�ُ�̖�1/5��Candida���傽�錴���ł���A���u�ɂ□�o�ُ킪�F�߂�ꂽ�Ƃ��ɂ�Candida�ǂ�

�@�@�@�@�^���ׂ��Ƃ��Ă��܂��B

|

| ������ |

| |

�@�ߔN�C�R�������̕��y�A�h�{��Ԃ̉��P�Ȃǂɔ����A�ې��`���a�͒����������������A���̔��ʁA

�@�J���W�_�ǂɑ�\�����^�ۏǂ͑����X���ɂ���Ƃ����܂��B

�@�K���Ɍ��o�J���W�_�ǂ̑啔���͐��������������Ƃ͂Ȃ��A�܂��K�Ȏ��Âɂ��e�ՂɎ������܂��B

�@�������A���o�J���W�_�ǂǂ������҂���ł́A���炩�̑S�g��Ԃ̕ω�������ƍl����K�v��

�@�L��悤�ɍl���܂��B

�@�܂��g�h�u�����NJ��҂ȂǂŌ����������{�ǂ́AAIDS���ǂ̑O��Ǐ�Ƃ��ď\�����ӂ��͂炤�ׂ������ł��낤�Ƃ�

�@�v���܂��B

�@�Ǘ�m�[�g

|

|