![]() サイレンサー自作実験室

サイレンサー自作実験室

サイレンサーで発射音を抑えた銃というのは、サバゲにおいては

色々な局面で、何かしらの優位性を持つように感じます。

相手に見つかっていない時はもちろん、対峙して撃ち合っている時ですら

発射音が聞こえ難いということはアドバンテージになることもありました。

「発射音に合わせて敵の着弾に準備する」という事が難しくなる為に

初弾を見逃すと障害物に隠れるタイミングを逸し、撃ち負けてしまったという

苦渋の経験が何度か・・・。

アンブッシュの敵なんかに、そんな静かな銃で狙われた日には

もう本当にパニックに陥ります。

姿も見えない上に発射音も聞こえないとなると、運良く初弾が外れ障害物に身を潜めたとしても

その後動きが取れなくなり、索敵なんかもっての外、後退出来れば幸運です。

我が師匠のtada氏なんかとっても性質が悪いです(もちろん良い意味で)。

何と言うか、「敵の盲点」を知っているのか、非常に大胆に動いて、訳のワカンナイ所から

上に上げたような恐怖体験をさせてくれます^^;

※どうにかその「技」を盗もうと、同チームになった時には数ゲーム、ストーキングをすることがあるのですが

まだまだ、その極意を習得することは出来ません。

っていうか、この前のゲームでは、位置を把握していたつもりのtadaさんに

敵と間違えて発砲する始末です ^^;

それくらい虚をついて大幅に移動する訳で・・・、味方の目すら欺くその「奥義」

いつかは習得したいと思ってます。

それはともかく、そんな有効な消音銃へ、一番簡単に近付くことの出来る

サイレンサーは、ちゃんと考えても損の無い部品だと思いこのページを作りました。

また、電磁弁銃の最高の相棒であり、不可欠なサイレンサーの

性能を分析して、最適の物を取り付けることは

電磁弁銃作製の大きな幹の一つだとも思います。

と、いうか、本来このページの構想は電磁弁銃に取り付けるサイレンサーに

ついて想いを巡らせている時に思い付いた「実験方法」をP99の発射音で

試してみた結果を、一足先にコンテンツにした訳で・・・

まだ、サイレンサーの性能比較云々というレベルではありません^^ゞ

まだ、もう少し先になると思いますが、本来のコンセプトに従って

サイレンサーの性能向上に関する、改造案、結果等を載せて行きたいと思います。

それでは今回は最近手に入れて、嬉しい嬉しいP99FSのサイレンサーに

ついての簡単なチューンと、その効果を調べる実験結果を書くことにします。

P99FSに付属するノーマルのサイレンサーですが

武器庫でも書いた通り、それほどの消音効果があるものではありません。

容量の不足、内部材(ウレタンスポンジ)の消音効果の低さはともかく

とりあえず、射出口が12mmという大きさ

これを狭くすれば多少は消音効果が向上するのではないかという思いから

定番、ニトリルゴム製Oリング(内径8.8mm)を

上の画像の様に、射出口に3つほど入れてみました。

これで12mmから、約8.8mmに狭まった訳ですので

消音能力の低さが、射出口の広さに起因するものならば、多少は

音が小さくなるはずです。

とりあえず、Oリングを付けた状態で撃ってみますと

ファーストインプレッションは 「おお!何かちょっと小さくなってなってないかい!?」

と、いう、結構ハッピーな感覚でした。

下のMP3は、サイレンサー無し2発 ノーマルサイレンサー2発 Oリング入り2発

という順番で、収録されています。

皆さんの耳にはどう聞こえますか?

P99FS 発射音 ※MP3 120KB

人間の感覚とは機械には再現出来ない程素晴らしいものである反面

同時に非常に当てにならないものであると日々痛感してますので、どうにか客観的に判断することが

出来ないだろうかという事で、録音した音をサウンドスペクトログラムで解析してみる事にしました。

今回使用した録音機材ですが

マイクは超定番のシュアーSM58、インターフェイスはローランドのUA−30です。

本当はコンデンサーマイクを使用して、もうちょっと良い機材があると

良いのですが、まあしょうがないです、あるもので我慢。

ヘッドを外し、着弾音を拾い難い様にエリザベスカラー風のコーンを装着して ^^ゞ

銃本体の銃口からの距離を50cmに固定して録音

※20cmのサイレンサーを装着すると、最終射出口とマイクの距離は30cmになるということです。

射線に対して、水平且つ平行を目標にした設置です。

各種5発ずつ録音し、平均的な波形の2つを上に上げた音声ファイルにし

下の図は、各種1発ずつ平均的な波形を表した物です。

音量的には思った程の差はなく、サイレンサーの有無に因る差異は

音の密度という結果になりました。

ただ、これでは音の構成要素が分からない為にサウンドスペクトログラムの登場になります。

※Sound Spectrogramは京都大学大学院医学研究科で開発されたWIN Sonaを使用させて頂いたものです。

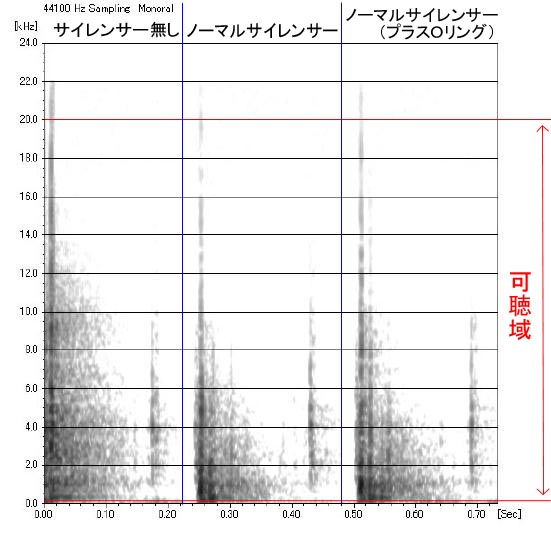

これがそのグラフです。

黒色が濃さで音の大きさを表し、横へ時間軸、縦に周波数の高さを表しています。

図を見て頂ければ分かるとおり、Oリングの効果は殆どありません。

構成要素は余り変化が無い様ですが、逆に時間が長くなっている様にも見えます。

う〜むやはり、感覚ってあてになりませんですねぇ ^^ゞ

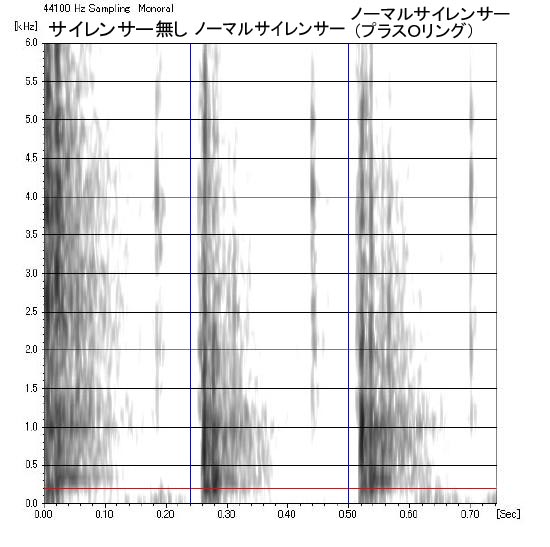

そしてこちらは、縦軸を短くしたものです。

前の図を見て、気になった方も居られると思いますが

サイレンサー無しと、サイレンサー有りの物を比べると、全体の音の大きさは

もちろんサイレンサーを付けると小さくなり、また高音域も抑えられているのですが

20Hz〜1500Hzの低音域では、逆にサイレンサーを付けた方が大きくなっています。

一般的に周波数の高い(振幅数の多い)音は、減衰率が大きいので

低い音に比べると、遠くまで届き難いそうです。

逆に言えば、低い音の方が遠くまで届きやすいということです。

これは個人的には大きな発見で、今までサイレンサーとは高音域を抑えるのが

得意な為に、消音しきれない低音域が目立つ発射音になると考えていたのですが

どうやら、一概にそうとも言えないらしいという結果が出た訳です。

ただ、P99の付属サイレンサーは先にも書いた通り、容量が少ない為に

どのタイプのサイレンサーでも、同じ結果が出るとは思ってません。

しかし、これから能率の良いサイレンサーを自作して行く上では

大変大きな収穫が得られたと思っております ^^