しかし、江戸中期になると参勤交代制度によって街道や宿場が整備され、安全に旅ができる状況が整い始めます。

そこで庶民はお上に対して「寺社詣で」という名目で旅を楽しみだします。「天下太平・五穀豊穣」を目的とする信仰行為の旅に対しては藩も黙認せざるをえませんでした。

手形も自分たちが所属する寺発行の往来手形だけで旅ができました。ただ、庶民もあまり豊かではなく、一家全員や一村全部などは許されていません。

庶民の旅は伊勢参りが爆発的な人気で、村では輪番制や講などが発達しました。講とは各村で伊勢詣でのために集まった有志集団です。とりまとめの世話をする講元を中心に各家が毎年少しずつお金を出し合い、村からの代表数軒が旅に出ます。何年かすると自分の順番が回ってくるので多額のお金が一度にかかるわけはなく、とても実利的な庶民の知恵だったのです。

その結果、旅行人口が増加するとともに印刷技術も向上し、江戸時代には旅の案内書が多数刊行されました。

道中図は持ち運びが便利なように横に折りたたんでいき、さらにそれを縦2つに折ってコンパクトにしているものもありました。広げれば大きく図が見られ、小さくして折りたためる形式は江戸時代道中図の特徴であり、外国ではあまり見られません。

内容は目的地までのルート図や宿駅間の距離を記した里程表、旅籠代などといった基本的な情報から、街道沿いの名所旧跡や所持品、旅の心得など、旅する人々が知りたい様々なことがらが掲載してあり、現在のガイドブックと同様旅の必需品でした。

これらは一般道中図や街道道中図、巡礼道中図など目的や行く場所によって分類され、版元から宿屋などが仕入れ、売っていたと考えられます。

道中図は明(めい)暦(れき)元年(1655)小島屋弥兵衛刊の江戸から京への上りを扱った縦型の小本が現存最古のものとされています。

その後、多種多様な道中記が無数に発行され、失われたものも多くあり不明な面もありますが、今回その中のいくつかを紹介し江戸時代の旅の雰囲気を味わっていただければと思います。

| 年号 | 表題 | 表紙 | 道中図 | 解説 |

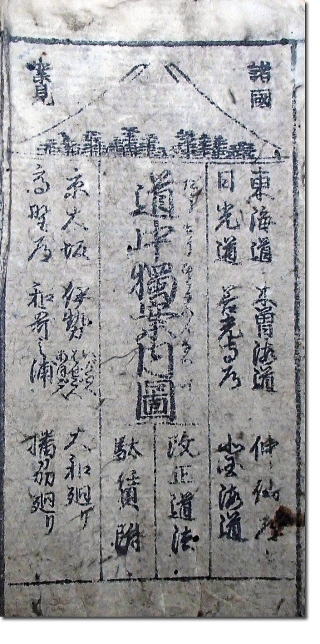

| 1804年(享和4年) | 道中独案内図 |  |

|

これは東海道、木曽街道、中山道など主要な都市を結んだ案内図です。両面印刷の1枚もので携帯に便利なように折りたたんで使用されていました。 初版は寛政4年(1792)、この版は享和4年(1804)の改正版です。この図は人気があり文化・文政・天保時代に改正版が出版されています。 |

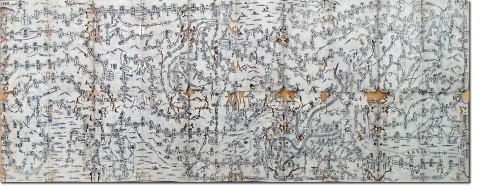

| 1826年(文政9年) | 年玉両面道中記 |  |

|

年玉両面道中記は文化9年(1812)に発行され、14年後の文政9年(1826)に再販されています。 この版の特徴は厚手の紙両面に印刷されていること。 東は日光から始まり江戸、京都、大坂まで。「是ヨリ裏江続(これより裏へ続く)」の文字があり、裏面に続いていることがわかります。 裏は尼崎より明石、岡山を通過し下関、九州鹿児島まで書かれています。大きな宿場町の道にはその間の距離があり、どの程度離れているかすぐわかりました。 |

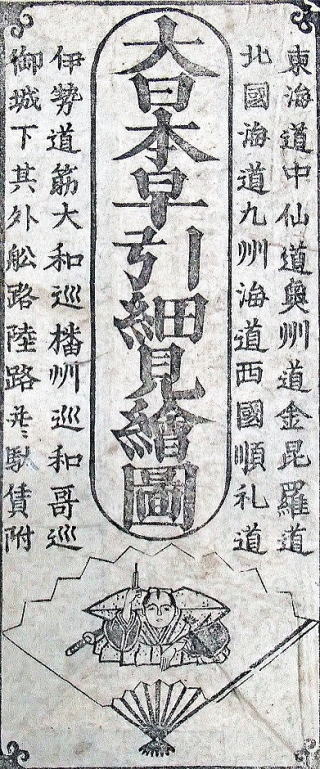

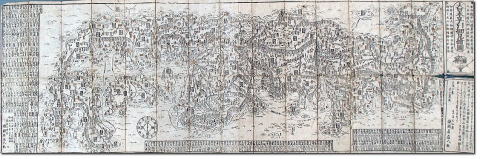

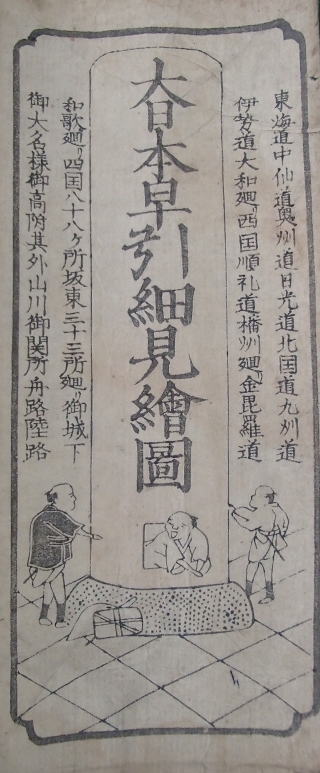

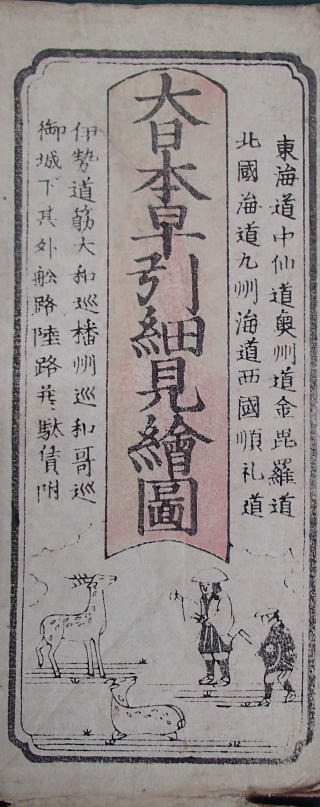

| 1845年(弘化2年) | 大日本早引細見絵図 |  |

|

東海道ができてしばらくした正徳元年(1711)、武士が旅行するときの人馬代として御定賃銭が決められました。 この時の江戸〜品川間の賃銭は本馬94文、軽尻61文、人足荷は47文でした。これがその後の基準となり物価高騰の時は増額されていきます。 |

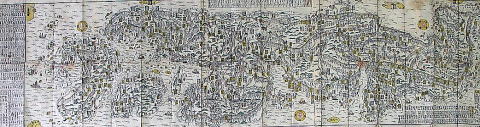

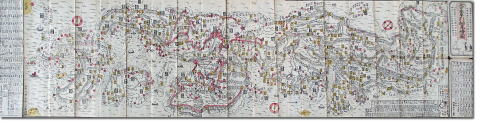

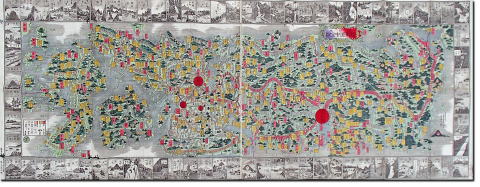

| 1847年(弘化4年) | 大日本道中細見図 |  |

|

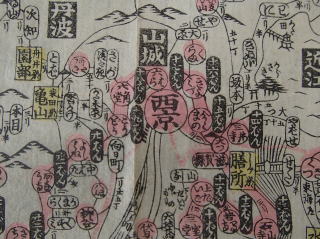

弘化4年に発行された大日本道中細見絵図です。細見とは詳しく説明しているという意味、庶民が安心して旅ができるように配慮された道中図です。 江戸を起点とした5街道など全国の主要街道に宿場を明示し、これをたどれば目的地に達するようになっています。また、沿岸航路や船の絵などもあり見やすいように工夫が凝らされています。 |

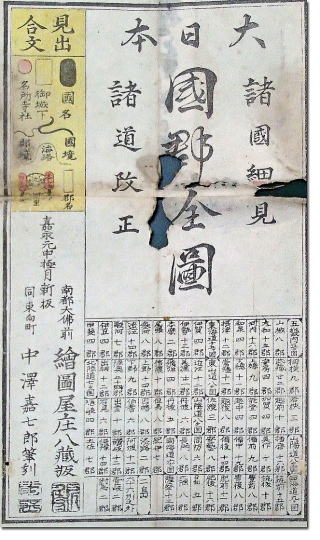

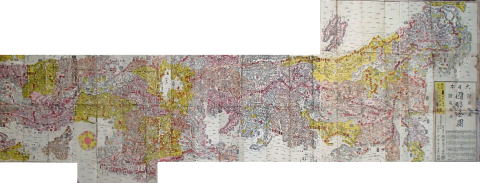

| 1848年(嘉永元年) | 国郡全図 |  |

|

奈良の版元、絵図屋庄八が刊行した大型の道中図です。 この図は単純な長方形ではなく東北・佐渡島部分が北方向に継ぎ足され、和歌山が南方向に継ぎ足されています。日本の形をある程度忠実に描くためには長方形では本州が入りきらなかったため、このようになっていると思われます。 版自体が大きいため各地域の詳しい地名がかかれ、より詳細になっていますが、宿駅間の距離がないため道中携帯していくというより、日本全体を眺めて知るための図です。 |

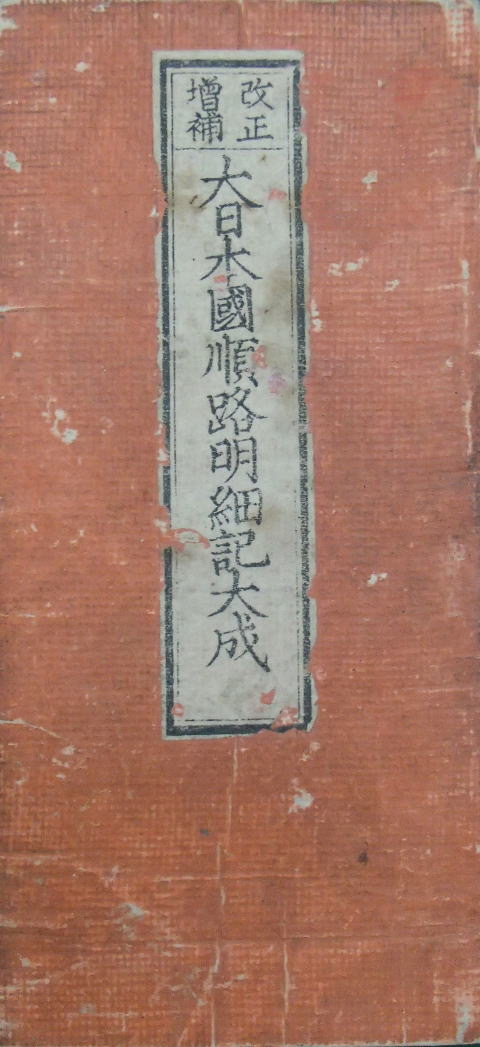

| 1850年(嘉永3年) | 大日本国順路明細記大成 |  |

|

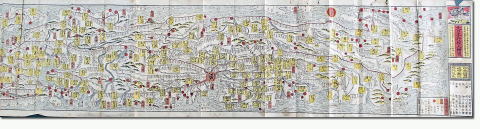

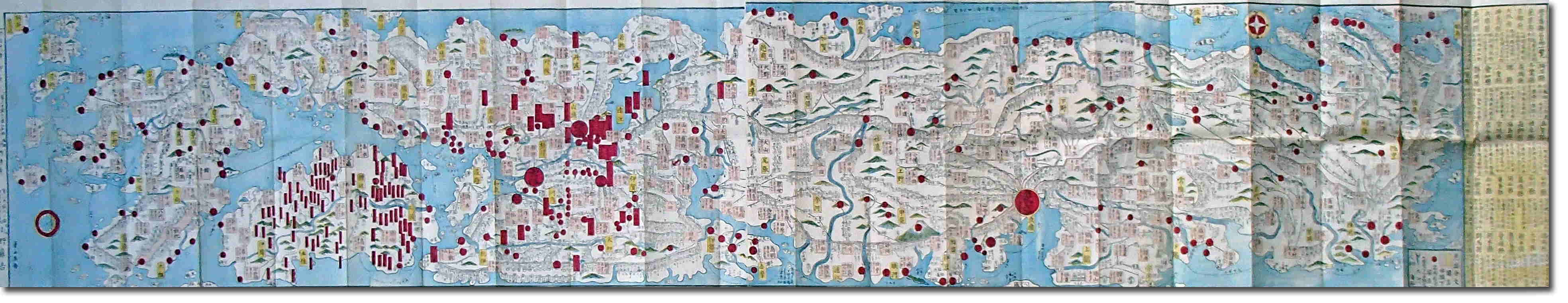

これは 弘化3年(1846)発行、嘉永3年に再発行された道中図です。 色使いも鮮やかで全長は約8mもあり、とても華やかで趣のある図です。 巻頭に日本総図を載せ、北は蝦夷・韃靼から南は朝鮮半島まで描かれ全体に見やすく工夫されています。 また「諸道中筋国名目録・本文上の番付と引き合わせ見るべし」と書かれた頁があり、地図上部の番号と合わせると目的の場所がすぐに見つかる現代の目次にあたる部分もあります。 |

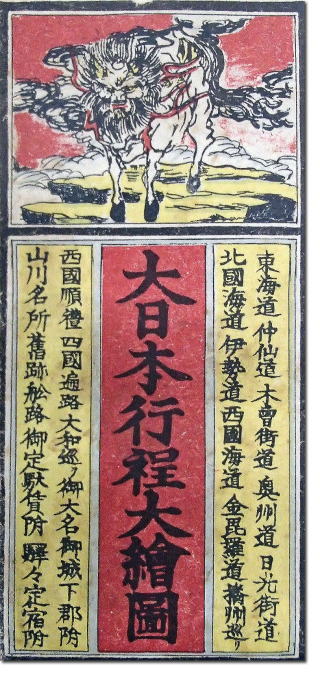

| 1857年(安政4年) | 大日本行程大絵図 |  |

|

初版は天保14年(1843)に発行されています。この図は安政4年 (1857)再販された一枚です。とても需要があったようで最終版は明治9年(1876)頃まで発行され、当時は「大日本道中行程細見図」と大きくこの2点が人気を博していました。 図は旅の実用を目的とした木版色刷道中図です。北は蝦夷、函館から八戸、盛岡、仙台などを通り江戸へ。江戸からは水戸街道、奥州街道、木曽街道、東海道が赤い色をつけて延び、海路が点線で引かれています。最後には各宿の御定人馬賃、宿屋の名前までついています。 |

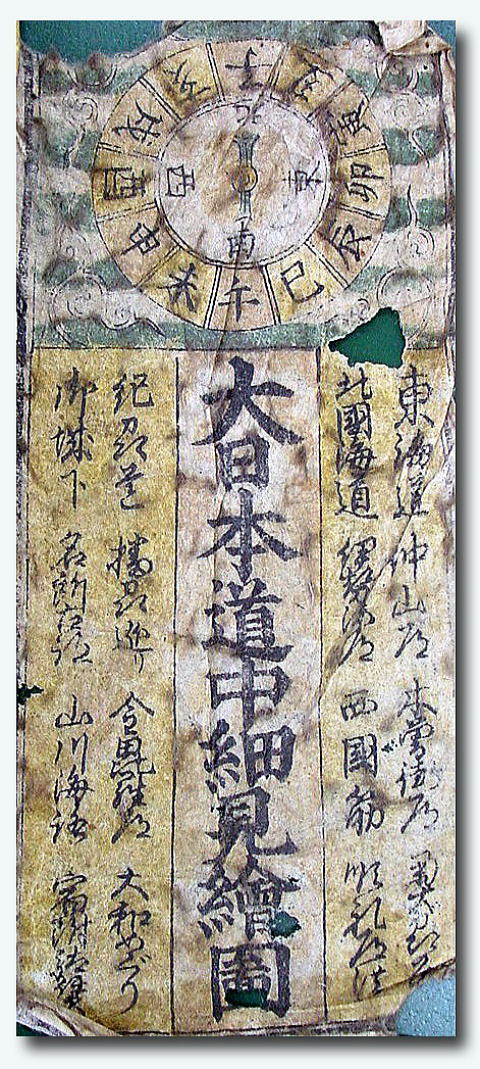

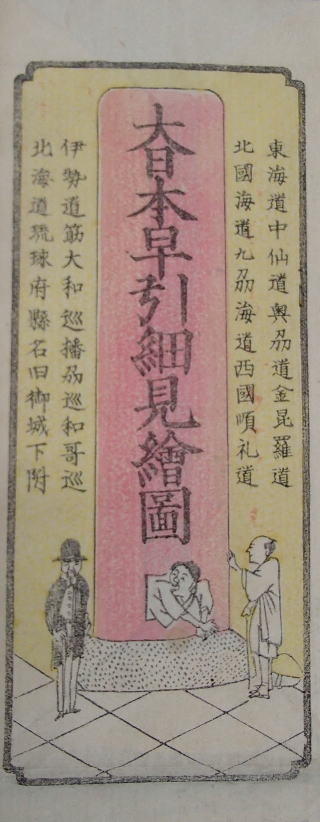

| 1863年(文久3年) | 大日本早引細見絵図 |  |

|

|

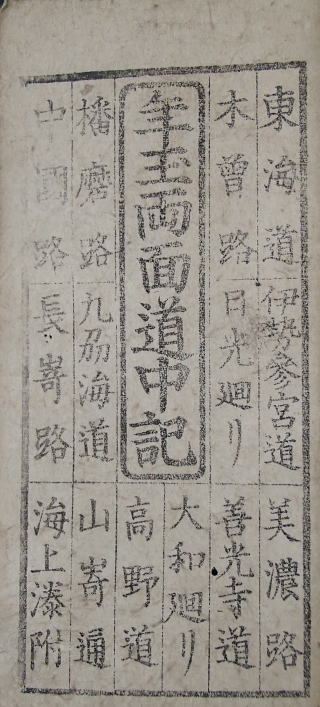

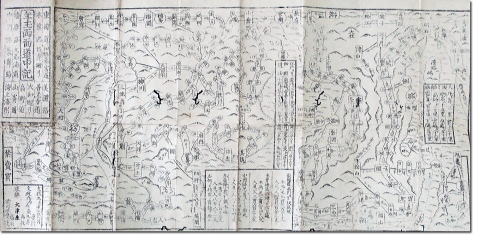

| 1864年(文久4年) | 大日本早引細見絵図 |  |

|

これは奈良絵(え)図(ず)屋(や)庄(しよう)八(はち)発行の道中図です。 北は蝦夷松前藩から江戸、京、大坂。南は鹿児島、琉球、朝鮮の慶(けい)尚(しよう)道(どう)まで載せ、東海道から中仙道、伊勢道筋、大和巡りなども掲載し、船路・陸路並びに発行する20年ほど前の東海道荷駄賃が別表で載せられています。 特に京から奈良や大坂に向かう主要道路や大和廻り巡礼道などは着色された太い道が書かれ、淀川の橋もわかりやすく描かれています。版元が奈良のため、この地域が詳細な作りになっていると思われます。 |

| 1878年(明治11年) | 道中図 |  |

明治になっても道中記は出版され続けていました。 この図は北海道南部から鹿児島までを一枚に入れた道中図です。題はついていませんが早見道中記と同じ構図なので版権を買い、出版していたのかもしれません。版も銅版が主流になり始めていますがこの図は木版画です。 |

|

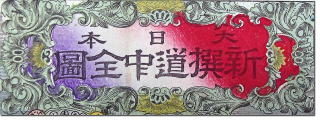

| 1883年(明治16年) | 大日本新撰道中全図 |  |

|

明治になり政府は諸外国から様々な技術を導入し、日本に近代化の波が押し寄せます。 この頃、国内では鉄道が走り出し旅の様子も変化します。それまで徒歩で何日もかかっていたところが日帰りで旅ができるようになり、道中図の役割も変わってきたのです。 明治16年発行の大日本新撰道中全図は持ち歩いて旅をするというよりは、見て旅を楽しむ道中図です。紙は雲母紙で光の加減で星屑のように光ります。 |

| 1890年(明治23年) | 大日本早引細見絵図 |  |

|