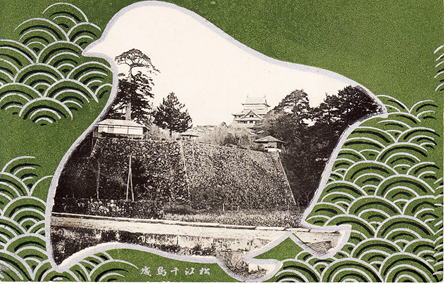

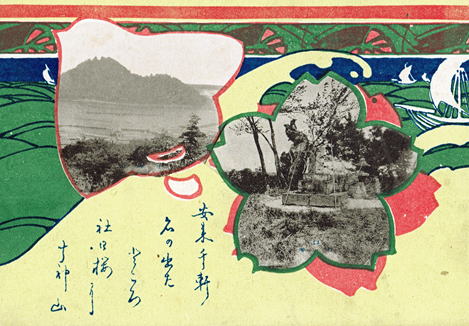

松江城は入母屋破風の屋根が千鳥が羽を広げた様に見えるため別名千鳥城と呼ばれています。

この絵葉書も千鳥のデザインの中に松江城の写真をはめています。千鳥模様は松江地域の様々な絵葉書に大正、昭和を通して使用されています。

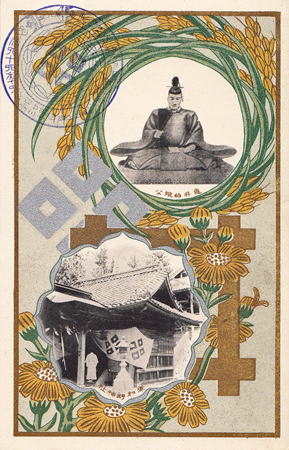

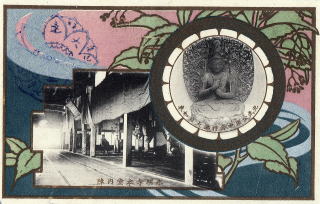

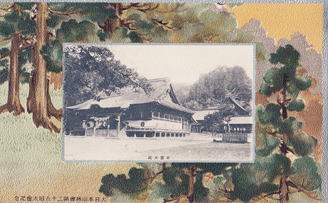

出雲大社は当時から信仰の場所また観光地として有名で多くの絵葉書が発行されています。これは桜のイラストに拝殿と銅の鳥居。ただ、拝殿は

昭和28年に焼失、昭和34年に現在の拝殿が建てられました。この写真は昔の拝殿が載せられています。銅鳥居は江戸中期の作で現在は重要文化財に指定されています。

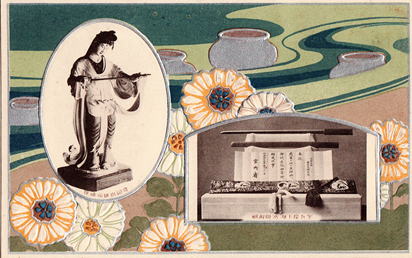

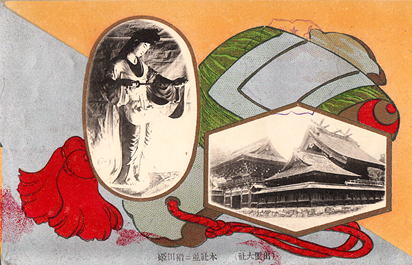

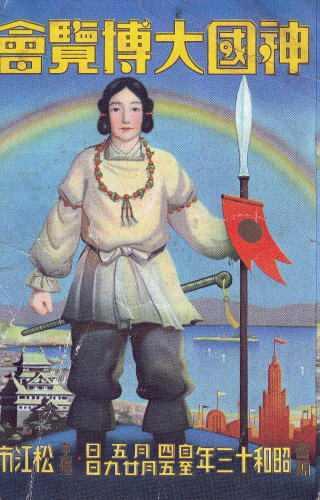

奇稲田姫命神像

これは出雲大社社務所が発行していた絵葉書です。出雲大社の参拝した人たちが御守りやこの様な絵葉書を買って帰っていたのでしょう。同じような絵柄が何種類もあるので売り切れるとまた絵柄を少し替えて印刷してのかもしれません。

ここに載っている女性は奇稲田姫です。高天原を追放され出雲に降り立ったスサノオが、毎年娘を生け贄にされている夫婦と8人の娘の中で最後に残った奇稲田姫に出会い、結婚を条件にヤマタノオロチ退治を申し出、剣で倒した後に姫を妻とします。

奇稲田姫がその剣を持った写真と、今上陛下御寄附御剣の写真などが載せられています。この奇稲田姫像は明治26年に開催されたアメリカのシカゴ万博にも出品されていました。

セットで売られていた絵はがきで他の絵葉書も比べてみます。1枚目と2枚目は稲穂と鍬が描かれた中に出雲大社の本殿と拝殿、大鳥居及宇迦橋、桜門及び八足門の写真が入っています。全体の雰囲気は同じですが細部が違っています。

この絵葉書はエンボス加工されています。通常、型を使って凹凸をつけるのですがその型は同じ物を使い、デザインは少し変えています。

3枚目と4枚目は松の馬場と国譲り、国引き神話で知られる稲佐浜、同じ写真の枠と構図ですがイラストが違います。1枚目は海辺に松、鳩が飛ぶ絵ですが2枚目は、浜辺とカニのイラストです。

1枚目の鳩や2枚目にカニが凹凸加工されていて型自体が違うことがわかります。

また写真も松の馬場は同じですが、稲佐浜は満ち潮と引き潮

で違う写真になっています。

同じような絵葉書でも見比べてみると発行した時代などにより違いがあることがわかります。

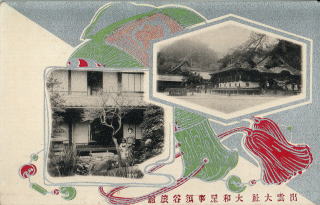

津和野神社は中世津和野三本松城の陣城で、明徳元年(1390)牛王神社がありましたが神殿が廃止、4代亀井茲親が宝永4年(1707)に社殿を造営し埴安神社としました。

文久元年(1862)7月、社殿の改造が終わり上棟式ならびに250年の大祭がおこなわれています。その時、「元武神社」に改称。明治4年(1871)に「喜時雨神社」に改称。明治43年に「津和野神社」に名前を変えています。

明治44年には300年祭として1週間にわたり町内各地で催しがあり、この絵葉書も造られています。

ただ、昭和25年(1950)原因不明の出火で本殿や拝殿は焼失。現在の拝殿はその後の再建です

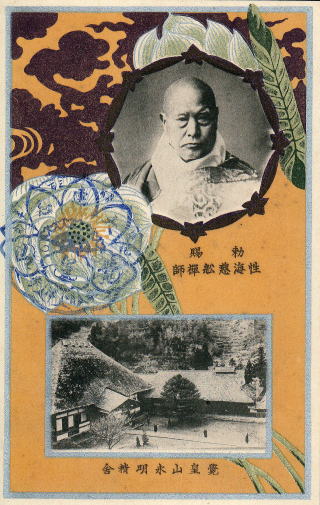

津和野に現存している永明寺が発行した絵葉書です。製作された年代はわかりませんが、絵葉書の形状から明治の終わり頃から大正にかけて発行されたと思われます。ここに載っている

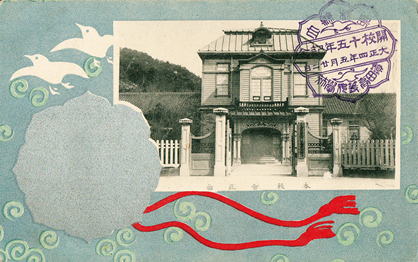

明治33年(1900) 島根県浜田市に島根県立高等女学校が開校します。その後、明治40年に島根県立濱田高等女学校と改名、昭和24年に高校統合で浜田高等学校となります。

これはその濱田女学校開校が開校15周年を記念し発行した絵葉書です。

女学校は浜田市殿町にありましたが戦後、浜田市第二中学校として昭和46年まで使われました。校舎解体の時、門柱は浜田高校へ袖門柱(低い方)は原井町に移転した第二中学校の門として移動されています。敷地には浜田警察署が建っていましたが、平成28年黒川町に移転しています。

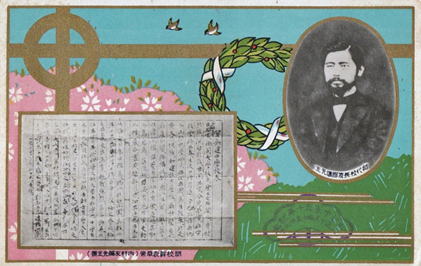

松江中学は現在の島根県立松江北高等学校です。明治9年(1876)に開設され、明治40年(1907)に島根県立松江中学校と改称。大正15年(1926)に50周年を迎えています。明治時代にはラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が英語教師として着任するなど伝統のある学校です。

伏見宮殿下は明治15年(1882)から大正4年(1915)まで会頭を、大正4年から大正6年(1917)まで初代総裁をしており、絵葉書に委員長や出雲大社、宍道湖嫁ヶ島と共に写真が載っています。

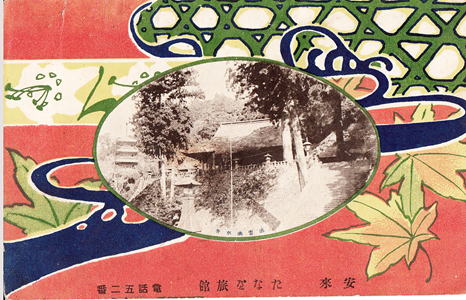

これは旅館が発行していた絵葉書です。紅葉やユリを背景に清水寺の写真を載せています。電話52番とあるので当時としては電話も持っているなど比較的大きな旅館だったようですが、同じ名前の旅館は現在ありません。

家の中に男性、庭に着飾った子供2人を連れた女性と、海岸でボートをこぐ風景の写真です。

旅館の写真には縁側があり、子供は大きな石の上に載っています。

現在、出雲大社前に「すたに」という名前の旅館があります。江戸時代から続いており、同じように縁側や庭に大きな石が置いてあるので、そこが発行していた絵葉書かもしれません。

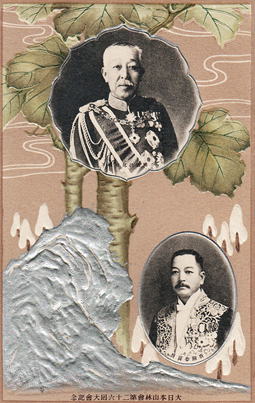

愛国婦人会が明治40年島根県師範学校を会場に開かれた時に発行された絵葉書です。

愛国婦人会とは出征兵士や傷病兵の慰問、戦死者の遺族や重傷痍軍人の救護にあたっていた軍事後援を目的とした団体で、当時の会員数は46万人。明治34年に設立されました。

絵葉書には婦人会総裁の閑院宮殿下と妃殿下の写真が載っています。

「安来千件名の出たところ、

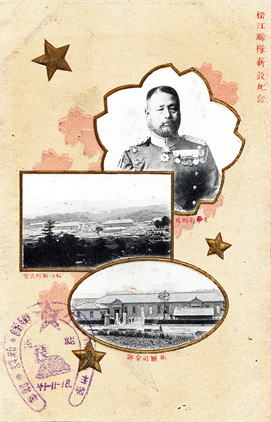

歩兵第63連隊は明治38年広島で編制され日露戦争に従事しています。

これは、明治41年松江に転営した紀念に発行された絵葉書です。11月16日に松江に入城し絵葉書には明治41―11―18と特印が押されています。

その後満州事変など各種作戦に参加、昭和9年匪賊討伐で18名が戦死するなどを経て昭和19年台湾に進出。ルソン島入港時に敵潜水艦の魚雷攻撃で606名中290名が戦死。米軍上陸後も戦っていましたが、生存者は約50日間密林をさまよい、最後には150名になり、実質上の全滅状態となっていました。

敗戦後、敷地は進駐軍が使用、昭和23年から松江工業高等学校になっています。現在高校の敷地には連隊跡として兵舎の入り口と至誠の碑が残されています。

また、この絵葉書は山陰新聞(明治41年11月)に広告が掲載されていました。写真の人物は渡辺旅団長。甲種2枚組13銭で売られていた1枚がこの絵葉書です。

その他、乙種、丙種などがありエンボス加工などの違いで値段が決まっていたようです。

島根県松江市が市制50周年記念、陰陽連絡鉄道開通記念として主催し千鳥城公園、宍道湖畔で開催が予定されていた神国大博覧会の絵葉書です。この前年、日中戦争が始まり博覧会は翌年に延期となりましたが、戦局の拡大などで中止となり幻の博覧会となりました。

松江市は明治22年(1889)に発足し昭和14年には市制50周年となること、前年に木次線が備後落合駅から芸備線に接続され、この地域がようやく山陽側と陸路でつながり陰陽連絡鉄道開通記念となっています。

この時に発行された博覧会の鳥瞰図もあります。これによると入場料は大人35銭、子ども15銭でした。満州館、朝鮮館、台湾館や、遊覧飛行、遊船場、模型潜水艦などが紹介され、絵からは楽しそうな雰囲気が伝わってきます。