| �\�� | �N�� |

�G�t�� | ��� |

|---|---|---|---|

| �R�A���S���J�ʎ��I�O㉗t�� | ����45�N�i1912�j |     |

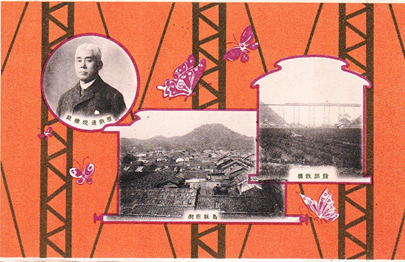

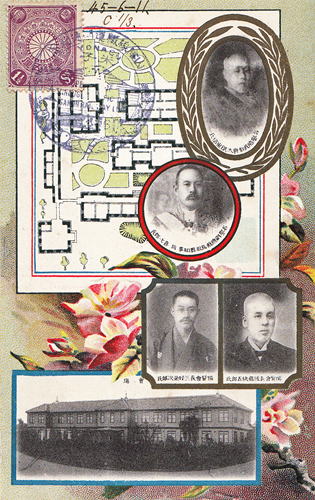

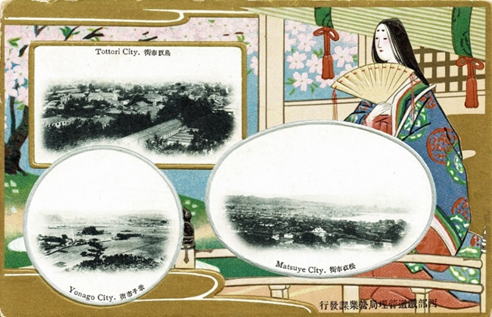

�@����͖���45�N6��1���ɒ���s��̊ېՂŊJ���ꂽ�R�A�S���J�ʎ��Œ��拦�^��َq���i�َq����蕪���鎞�ɗp���锢�j�A����ē��Ƌ��ɎQ���҂ɔz�����G�t���ł��B �����A�s���G�t���s���邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���ł������A�s�����삵�Ă��邱�Ƃł��̍s�����ƂĂ��傫�ȍÂ������������킩��܂��B �I�O���T�ł͌��h������b����Î҂Ƃ��ĎQ�A�Q���҂͖�2600�l�ɂ̂ڂ�Ȃǐ���ɂ����Ȃ��܂������A���O����̗��o�҂��}���闷�ق��s�����A�s���ɕ��h��w�Z���h�����ɂ�����A����ɂ܂������Ԃ��Ȃ��A���s���玩����3��A�n��1����肽�菀������ς������悤�ł��B �G�t���̑܂̓g���l�����ēS���ɂ�����\�}�B3���P�g�ŁA1���ڂ͗Βn�Ɉ�䂪�G���{�X���H����F�{�_�ЂƖ��̎ʐ^���ڂ����}���A2���ڂ��P���S���̃C���X�g�Ƌ��ɐm���t�ƒ���s�����̎ʐ^���ڂ����f�U�C���A3���ڂ͎R�A�n���̘H���Ƌg������E����_�Ђ̎ʐ^���ڂ����G�t���ɂȂ��Ă��܂��B �R�A�ł͍]�˂��疾���ɂȂ�Ƌ��`���畑�߂܂ŋD�D���J��(��13����)���A���߂��狞�s�֓S���ňړ��ł���l�ɂȂ�܂������C�V��ɍ��E����鎖������܂��܂��s�ւł����B ����40�N�A�c���q�R�A�s�[�ł͐�����z���鋴�̊������x�ꂽ���ߕĎq�`����(���쐼���܂�)�����J�ʂ��Ă��܂���ł����B��41�N�ɐ���̓S�����ʂ������ƂŕĎq�`����Ԃ��J�ʂ��܂��B���̌�A��H���������P���S��������������45�N3��1�����s�`�o�_���s�Ԃ̑S�����J�ʂ��Ă��܂��B |

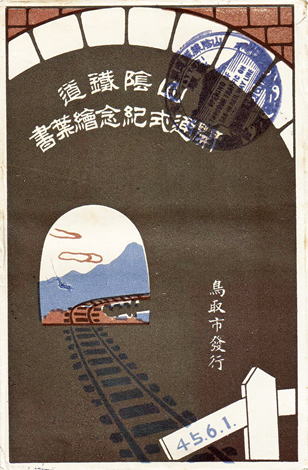

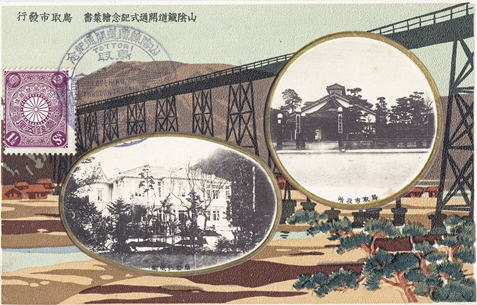

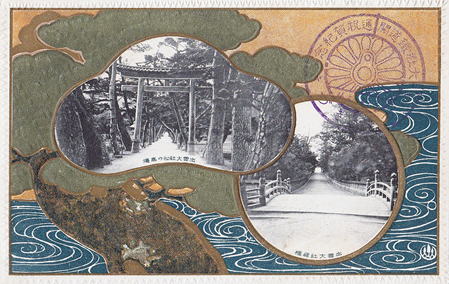

| �R�A�S���J�ʎ��I�O | ����45�N�i1912�j |   |

�R�A�S���J�ʋI�O�G�t���͊����������łȂ����Ԃł�����Ă��܂����B �����3��1�g�Ŗ��Ԃ����s�����G�t���ł��B�P���ڂ̊G�t���ɂ͌��h�S���@���فi������b�ƌ��˂Ă����j�ƒ���s�X�A��H���������]���S�����ڂ��Ă��܂��B�܂��ʐ^�̎���ɔ��ł��钱�͒���r�c�˂̉Ɩ䂩��Ƃ��Ă���̂ł��傤�B 2���ڂ̎ʐ^�̉��i�͒����n���ō���̔��ˑ�R�B�R�A�S���̌o�H�n�}�Ƌ��ɕĎq�Ə��]�勴�̎ʐ^���ؕ��^�̒��Ɏ��܂��Ă��܂��B |

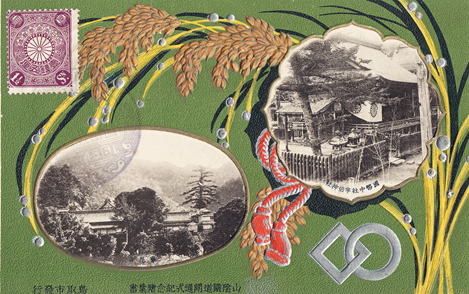

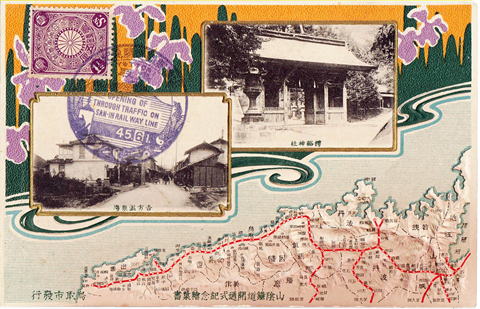

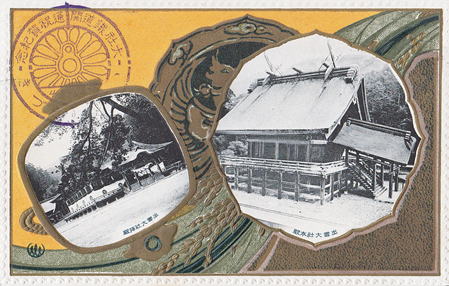

| �R�A�S���J�ʋL�O�G�͂��� | ����45�N�i1912�j |   |

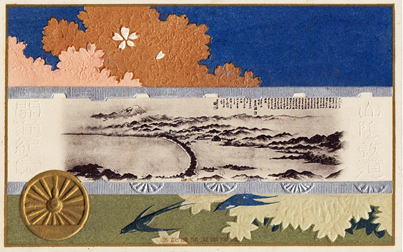

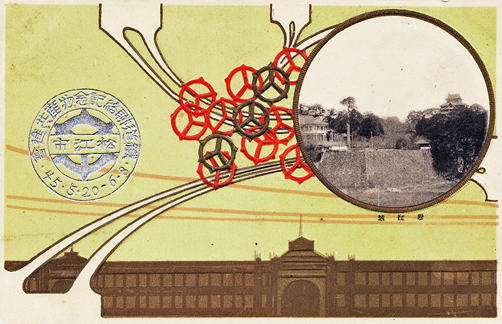

�J�ʋL�O���T�͒���ŊJ�Â���܂������A�Ďq�ł��J�ʂ��L�O���ĕĎq�����ꂪ�G�t���s���Ă��܂��B �ꖇ�ڂ̊G�t���͋D�ԂɌ����Ă��ԗ��̒��ɋ|���l�Ƒ�R�̊G�����Ă��܂��B2���ڂ͐ؕ��ɓ����ь����ɂ������P�Ċt�ƕĎq�`�����Ă���f�U�C���ƂȂ��Ă��܂��B���F����Ō|�p���̍����f�U�C������Ƃ��A���������o�����߂ɎR�A�S���J�ʋL�O�ƃG���{�X���H(������)���Ă��܂��B �Ďq�ł��S���͏��ߏ��C�@�֎Ԃ̐����o�����̉̕����Ύ��ɂȂ�Ɩ��ƂȂ�A�l�Ƃ��痣�ꂽ�ꏊ�ɒ�ԏ������Ă��܂��B���̌�A��ԏ�O�̍L��͐V�����������Ɩ��t�����X�̒��S�ƂȂ�A���ł��Ďq�s�A���`�s�A�q�g�s�ɂ��̖��O���c���Ă��܂��B |

| �R�A�S���J�ʋL�O | ����45�N |  |

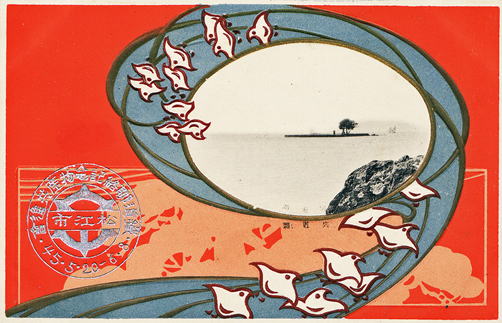

���̊G�t���͎R�A���J�ʋL�O�œS���@�Ďq���ݎ����������s����5��1�g�݂̈ꖇ�ł��B���̔w�i�̕����́u�����ʂ�@���Ȃ̎R�́@�݂ˁi��j�ɐ��ӂ�@�܂Ƃ����i���j���@�����ւ�i�A��j���ށv�Ə�����Ă��܂��B�@ ����͕S�l���̒��ɂ������[���s��(���s��)�̋�ŁA�����̎�ɔC�����A���C�n�Ɍ��������A���ʂ̉��ʼnr���ł��B�u���ʂꂵ�āA�����̍��֍s�����ł����A�����̈�H�R�̕�ɐ����Ă��鏼�̖̂悤�ɁA���̋A���҂ƌ����Ă�������Ȃ�A�����ɖ߂��Ă܂���܂��傤�B�v�Ƃ����Ӗ��ł��B �R�A���͖���35�N�i1902�j���`����䗈���܂ŊJ�Ƃ����̂��n�܂�ł��B �����A�R�A�n���ւ̗��H�͒����R����k�������n���Œ����邵����i���Ȃ��A�~�͐�ɕ������Ȃnj��ݎ��ނ��^�Ԃɂ͎����I�ɕs�\�ł����B���ׁ̈A�C��A���ɕ֗��ȋ��`����H�����n�߂�ꂽ�̂ł��B�H���͒���ʂ��Ă�12���ԘJ���ł����B�ŏ��ɑg�ݗ��Ă�ꂽ�@�֎Ԃ́u���l���ԁv�ŏd�ʓ�܇d�B������ォ�番�����ċD�Ԃŕ��m�R�܂ʼn^�сA��������S�����Ȃ��������߉הn�Ԃŕ��߂܂ʼn^���A�D�ŕĎq�̓咬�C�݂܂ŗA�����܂����B �����̉w�͋��A��ÁA�㓡�A�Ďq�A���]�A�䗈����6�w�B���`�䗈���Ԃ�1��4�������A�^����3���ŕĎq�`���Ԃ�20�K�A2����32�K�A1���͂���܂���ł����B ��ԗ�Ԃ͕Ďq���狫�Ɍ����Ē�6��15���ɔ��Ԃ��Ă��܂��B �����̏��v���Ԃ͕Ďq�`���Ԃ�36���`38���A���݂�40���`45���������Ă��܂��B�Ďq�`���Ԃł͓r���w��2�w����14�w�ɑ����A�s���Ⴂ�Ȃǂ����邽�ߒP���ɔ�r�ł��܂��A����������ӊO�ɑ����������Ƃ��킩��܂��B |

| �R�A�S���J�ʋL�O | ����45�N |  |

�R�A�S�����J�ʂ����L�O�ɒ��挧�Ďq���ł͕Ďq���H��c�Ђ���Â��A5��10������6��10���܂ł̖�30���ԁA�S�����Y�i��������J�Â��܂����B�S���J�ʂ��_�@�ɕ���l�̌𗬂𑣐i���A���̒n��̔��W�ɖ𗧂Ă悤�Ƃ����̂ł��B �G�t���̃f�U�C���͏��̊Ԃ����R��������w�i�ɋъC�����R��]�ގʐ^������A�R�A�S���J�ʋL�O�A�S�����Y�i������̓������Ă���܂��B �@�E�㕔�̐l�͂��̕��Y�W�̐R�������ł���H�w���m����`���B����3�l�͏햱��������O�Y�A�햱�ږ��c�����Y�A�햱�����O�D�F���Y�ł��B�����̊����𒆐S�ɉ���Ďq�������w�Z�i���F�Ďq�s�����ی������Z���^�[�j�Ƃ��A�Ďq���H��̑��͂������Ď��{�������ʁA�Ďq�̐l�����Q���l�]�肾���������A�������30���l�̗���҂�����吷�������������ł��B������������Ԓ��A���ƂȂ������w�Z�͎��Ƃ��ł����A�߂��̋`�����w�Z�ɋ������ڂ��Đ��k�B�͒ʊw���Ă��܂����B �@���ɂ͑��فE���s�فE�剉�|�فE�h���[�������h�فE��r�A�z�[���Ȃǂ�����A��2���ɂ͖ÊفE����فE��L�����E��p�m���}�فE��쓮�����E��T�[�J�X�قȂǂ�����܂����B ���ɂ��R�A�ŏ��߂čw�����ꂽ�O�����h�s�A�m��ъC�Ő������ł̐������������Ȃǂ�����傢�ɐ���オ�����Ɠ`�����Ă��܂��B |

| �R�A�S���J�ʋL�O | ����45�N |  |

�S�����Y�i��������}�A���̌����̎ʐ^��w�i��4���̐l�����ڂ��Ă��܂��B �E��̎ʐ^�͖��_���ٔ��ݑ�G�d�M�ł��B�ߐ��E�����ނ�����A����������ϋɓI�ɂ����Ȃ��Ă��܂����B���̎�75�B����20�N���݂̏̍��������A����c��w���n���B���̌�吳3�N�ɐ��E�ɕ��A���ƂȂ��Ă��܂����吳11�N85�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B �@���̐Ԃ��g�̒��͒��挧�m�����쎵�Y�ł��B���R���o�g�ŏH�c���m���Ȃǂ��o��2�N�O�ɒ��挧�m���ɏA�C���Ă��܂��B |

| �S���A���I�O���Y���i�� | ����45�N |   |

���������]�s�ł��J�ʋL�O�Ƃ��ď��]�����𒆐S�ɕ��Y��J�Â���܂����B �@����͂��̂Ƃ����s���ꂽ�G�t���ł��B �@�����ł͏��]��̎ʐ^�Ə��]�s�̎s�͂��f�U�C�������G���ƁA�����̎���Ƀ`�h�������ł���G���̊G�t��������Ă��܂��B �@���i��̉��ƂȂ����G�ꏬ�w�Z�ł͒n�����j�ق��A���]����̋��_�t�┒�����w�Z�ł͏o�_�n���̔鑠�i����p�i��D�]�Ă��܂����B �@���Y���i��ł������̗���҂�����A���ł͓��������������r�A�z�[����H���Ȃǂ����ɐ݉c����A���Y���ł͑S���e�n���璿���������W�܂�܂����B |

| �R�A�������G�͂��� |     |

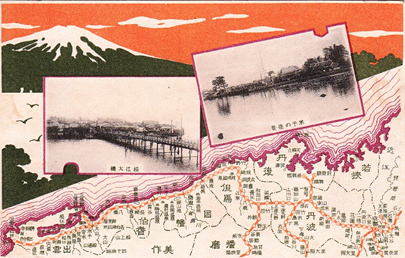

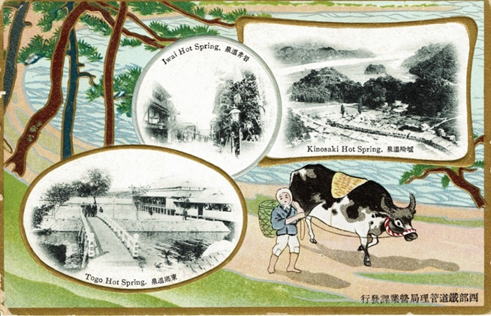

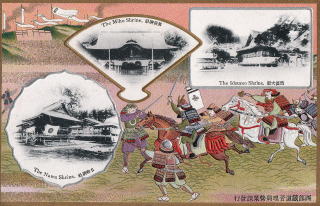

����45�N�̎R�A���̑S�ʂɂ��S���@�Ďq�o�������p�~����A�R�A���̉^�A�c�Ƃ͂��̊G�͂����̔��s�ҁA�����S���Ǘ��ǁi�_�ˁj�Ɉڍs���܂��B�@ ����܂ł������Ďq�o�����͕Ďq���ݎ������ƂȂ薼�̂��ς���Ă��܂��B���̊G�t���ɂ͔��s�N�������Ă��܂���̂ŁA����45�N�ȍ~�̂��̂Ǝv���܂��B �G�t����3���P�Z�b�g�ō���A�܂��P�����r���D�Ԃ�����\�}�B���ɂ͓V���_��S�����l�Ȃǂ��`����Ă��܂��B�P���S���͎R�A���ł�������ɂ߂��H��ł����B���ނ̗A���͗��H�����s�ȓ��ʼn^�ׂ��A���ׂĊC�H�ʼn^��ł��܂������A�~���͊C���r��A�����ł����A�H�܂łɕK�v�������v��I�ɉ^������K�v������܂����B �܂��A�|�ނ̓A�����J�̋��������Ђɔ�������A��i�`����3000�g�����̑D�ō��Z�`�ɓ��`�A���������P���܂ʼn^��Ă��܂����B 2�N���܂�̍H���Ǝ���2���A������83���̋]�������������Ă��܂��B �n�߂̊G�͂����͖��J�̍�������\��P�̏�����w�i�ɒ���E�Ďq�E���]�s�X�̎ʐ^�ł��B 2���ڂ͏����̊C�݂ŋ�����ĕ����_�v��w�i�Ɋ��E���E��������̎ʐ^���ڂ��Ă��܂��B�Ō�͍���̕��i���f�U�C�����o�_��ЁA���ې_�ЁA���a�_�Ђ̎ʐ^���ڂ����Ă��܂��B �G�͂����̈�����͐_�ˌ������������Ј�s�B��������͖���34�N(1901)�ɐ_�˂Ŋ��ʐ^���ň��������ЂƂ��Ĕ������A���݂������ɖ{�Ђ��ڂ��c�Ƃ𑱂��Ă��܂��B |

|

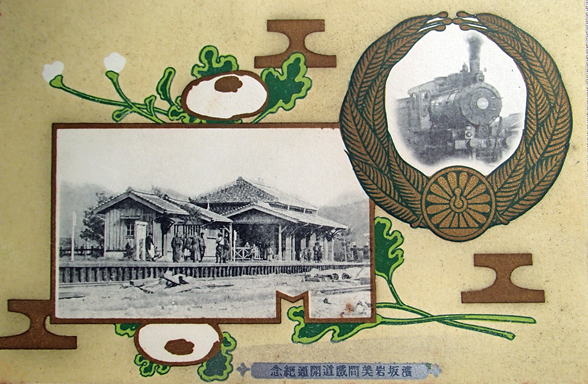

| �l��Ό��ԓS���J�ʋL�O | ����44�N |  |

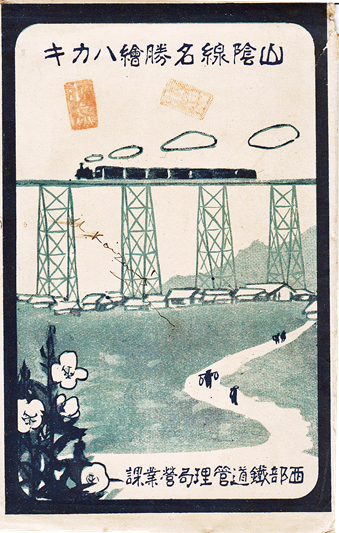

�R�A���S���J�ʂ̑O�N�A�_��`�Ό��Ԃ��J�ʂ����Ƃ����s���ꂽ�G�t���ł� ���݂̍������H�Ɠ����悤�ɎR�A�S���͈�C�ɊJ�ʂ����킯�ł͂Ȃ��A�H������Ȃ���ʂ��Ă��܂����B �����A�S���͌R���̖ʂł��傫�ȕK�v��������܂����B�����푈�ネ�V�A�Ƃ̊W�������A����29�N�i1896�j����S�F�{�쑺(���F����s���{��)�ɗ��R������40�A�����A����38�N(1905)�ɂ͓����������S�Óc���Îu��(���F���]�s�Îu��)�ɕ�����63�A�����V�݂���A�A���͕P�H������10�t�c�ɑ����Ă������ߕ����╨���̘A�g�����K�v������܂����B�܂��A���挧���`�͓��ɒ��N�����Ƃ̌����ł���A�������甼���ւ̗A���͂ƂĂ��d�v������Ă��܂����B �G�t���ɂ͏��C�@�֎Ԃ̎ʐ^�ƂƂ��Ƀ��[���̃C���X�g��z�u���A�ؕ��̉��ɂ����ǂ�ꂽ�w�ɂɂ͒����p�̒j����q�������邱�Ƃ��ł��܂��B �����蓌�̋�ԁA�Z�`�v�J�Ԃ���������i�S������1841m�j�A�P�����r�����������ߎR�A���ő�̓�ł����B�Ō�ɂ��̏ꏊ���J�ʂ��A���H����12�N���܂肵�ĎR�A�����S���J�ʂƂȂ����̂ł��B |

| ��ГS���J�ʏj��L�O | ����45�N |   |

�R�A�����R���P���ɑS���J�ʂ��A�Ďq�s�⏼�]�s�ŕ��Y�W������ɍs���Ă���U���P���A��А����J�Ƃ��Ă��܂��B �J�ʎ��͂��̈��6��3���A��Љw�O�L��Ő���ɋ��s����A���̎��ɔz��ꂽ���̔����ꂽ�G�t���ł��B �V���̊G���ɏo�_��Џ��̔n��Ȃǂ̎ʐ^�A�����ꖇ�͈��̊G���ɏo�_��Ж{�a�Ȃǂ̎ʐ^���ڂ����Ă��܂��B ��Љw�̈ʒu�͒n��̈ӌ���������Ȃ��Ȃ����܂�܂���ł������A�S���@���ٌ㓡�V������ЎQ�q�̎��A��������u���̕ӂ�͂ǂ����ˁv�ƌ��݂̈ʒu���w�������肵���Ɠ`�����Ă��܂��B��А����J�ʂ���Ƒ�Љw�̏�~�q�͋}���ɑ����A�^���X�◷�فA���X�����юQ�q�q��ό��q�łɂ��킢�������܂����B�J�ƑO�A�o�_��Ђ̎Q�q�q��1��5��l�������J�ƌ��5���l�ɋ}�����Ă��܂��B�����A���̌��~�q�������A����2�N�ɑ�А��͔p�~�ƂȂ�n�}����p�������܂����B |

| ��ߓS���A���D�D���ߋ��ԉ^�s | ����40�N |  |

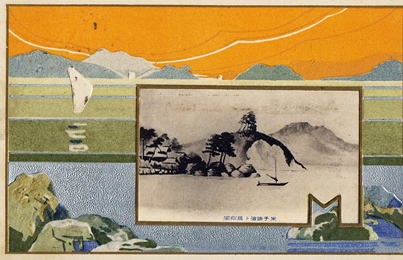

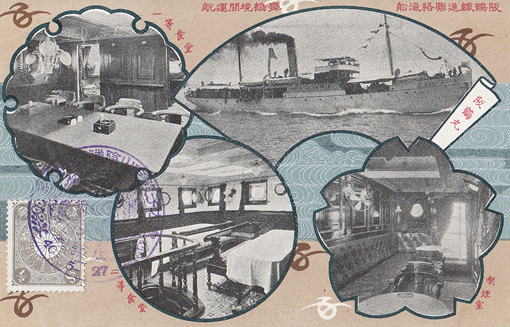

�R�A�S�����J�ʂ���ȑO�A�R�A�n��̐l�X�����s����ɍs�����߂ɂ͓k���œ����A���R���ÎR�Œ����S���𗘗p������@�ł������A�R�A�n�����畑�߂܂� ����͂��̍�ߓS�����A���߂��狫�܂ʼn^�q���Ă�����ߊۂ��Љ��G�t���ł��B����40�N�ɍs�[���s�����c���q�����p���������q�H�i�䏢�͎g�p�j�ŁA�u�c���q�a���R�A���s�[�I�N�@����40�N5��27���v�̓������Ă���܂��B �s���́A���߁E����������ߌ�5���ɏo�q���ė���6���ɓ����A�^����2����2�~80�K�ł����B�G�t���ɍڂ��Ă����ߊۂ�760�g���A����39�N(1907)�ɏA�q�����ŐV���̑D�ł����B�ʐ^�͔g�Ԃɕ����ԍ�ߊۂƑD���̗l�q�B�i�����ɂ͍����ȉƋ�Ȃ�сA�܂����Ȃ����ゾ�����̂Ő�@�������t���Ă���܂��B�D���ɂ�1���H���A2���H���A�i����������ݔ����悭�^�����������ߗ��p�҂��������Ă��܂����B �@���̍q�H�̊J�Ƃ͖���38�N�i1905�j�ł����A����40�N�i1907�j�A���̊G�t���ɉ�����Ă�����t�̖�2������A8��1���ɍ��S���������܂��B���̌�A����41�N�i1908�j�ɂ͑�2��ߊۂ��v�H���A�����^�s�ɂȂ�ȂNJC���ʂ̉Ԍ`�ƂȂ��Ă��܂������A�R�A���J�ʂɂƂ��Ȃ��Đl�̗���͓S���Ɉڂ藘�p�҂������A�p�~����Ă��܂��B����2�ǂ͂��̌�A�F��`�����Ԃ̘A���D�Ƃ��čďo�����Ă��܂��B�@ |

| ��ߓS���A���q�H�V���� |  |

�����i���傤���j�̙��́A��ّ̈̎��ł��B����Ƃ͌i�F�̗D�ꂽ�ꏊ�̂��ƁB��ߓS�����A�����Ă���q�H�ŏo�_��Ђ܂����]���S���Ԃōs����Ƃ�����`�����˂��G�t���ł��B �G�t���ɂ͐V���߂ōc���q�a���R�A�s�[�̓�������Ă��܂��A���t�͖���40�N5��14���B�c���q�a����s���V���߂��o�q�����`�Ɍ������Ă��鎞�ɉ����ꂽ���̂ł��B�@�@�@ ���̍�ߓS���͈ɒO�̎�Ђ����S�ɖ���26�N�i1893�j�ɐݗ��B����32�N(1899)���s�{���m�R�s�܂ʼn������Ă��܂��B�������[����1896�N�̃A�����J�J�[�l�M�[�А��A�@�֎Ԃ̓A�����J�s�b�c�o�[�O�А��ł����B �@����D���^�q����ȑO�A���挧�����n��ł͖������㏉���܂ŕĎq�`���ӂ̓咬�A����������𒆐S�ɕ����̗��ʂ͑D���ɂ��C�^�A�l�n�E�Ԃɂ�闤�^�ɂ���Ă����Ȃ��Ă��܂����B ����11�N(1878)���挧���ŏ��߂Ē���D�D�����`�Ɋ�`�B����16�N(1853)���`�͑S����v�p�`�Ɏw�肳��A���N��㏤�D�������A�Ďq�A���A���Ԃ̎R�A��p�q�H���J���܂��B�����A�~���͓��{�C���r��邽�тɑD�����q���Ă��܂����B ���̎���Ɋ����ʂ���D�Ԃŕ��߂܂ōs���D�ɏ��A���܂ŎQ�w����̂���������o�_��Ђɍs���邱�Ƃ͓����̐l�X�ɂƂ��ĉ���I�ł���A�G�t�������̐�`�̖������ʂ����Ă��܂��B |