明治40年5月、皇太子が行啓で山陰に来られた時、鳥取市内に電話が開通しましたが、鳥取県庁を交換局に停車場や電灯会社など一部だけでした。その後、米子・境港間に公衆電話が設置されます。

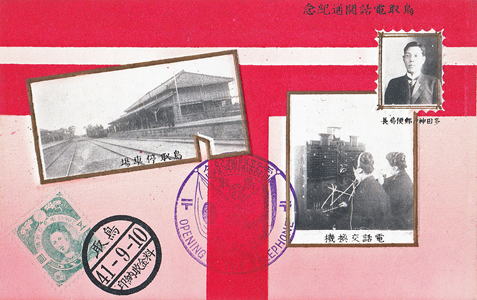

そして明治41年9月、鳥取市内に電話が開通。一般の加入電話は明治42年2月11日、それを紀念して絵葉書が発行され、この絵葉書にもその日の特印が押されています。

この時の加入者は120件、米子は5日後の16日に116件で始まりました。その後、境港・倉吉は明治43年に交換業務を開始しています。

絵はがきの袋には電柱の絵が描かれ日の丸と郵便旗の特印が押されています。

1枚目には電話交換機の前で作業する女性の様子や鳥取停車場(現:鳥取駅)、多田神戸郵便局長の写真。郵便局のマークが付いているのは当時、電話業務は郵便局が取り扱っていたためです。

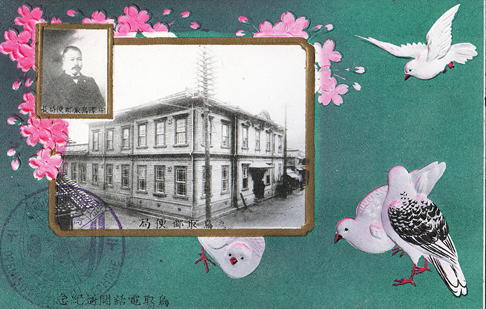

2枚目は鳩や桜に彩色して凹凸に加工され、鳥取郵便局の写真を載せています。

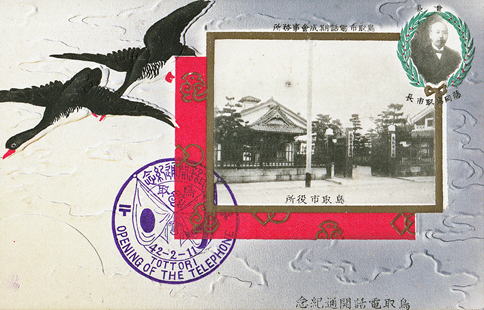

3枚目には鳥取市電話期成会事務所として鳥取市役所と会長藤岡鳥取市長の写真が載っています。市役所の写真の後ろに赤に金でデザインしている○と□は鳥取藩池田家家紋の1つ「角輪紋」です。○と□を並べた組み合わせは因幡と伯耆の因伯2州を表しているといわれ、また文武両道も意味します。もう一つは「鳥」を小篆文字で書いています。

大正時代、電話を引くためには年間66円かかっていました。これは毎月米1俵買えるほどの料金で、一般庶民にはなかなか手が届かなかったようです。その後、明治44年鳥取〜東京間などの長距離電話が開通し、手動で電話をつないでいた交換手も交換機に代わっていきました。

鳥取では鳥取市が主体となり大正2年に水道事業を起工、大正4年に山陰で初めて給水を開始しています。これはその時を記念して発行された絵葉書です。

絵はがきには天使が持つライオンの口から水が出るイラストに貯水池や濾過池などの写真が載せられています。

ここは約60年間、昭和53年(1978)年まで使用され、平成19年(2007)国の重要文化財に指定されました

日本には神話の時代から牛が存在しており、近世以前の牛の利用目的は農耕や搾糞、貴族の牛車一部支配階級の乳利用などでした。

明治になり、産業の奨励と人々の健康の両面から乳肉の消費を奨励した政府は、明治2年(1869)東京築地に牛馬会社を設立します。

しかし、始めは牛肉を食べると角が生えて「モー」と鳴く、と一般ではなかなか口にする事はなく牛乳を飲む事は病人でも稀でした。

具体的に畜産改良計画が打ち出されたのは明治33年(1900)になってから、これは日清(明治27年)日露(明治37年)などの両戦役が軍需等によって畜産の発展を後押ししたためです。

政府は明治以来無計画、無方針の状態で実施してきた雑種牛の統一を図るため、中国連合畜産共進会を開催、第1回は島根県安濃郡佐比売村(現大田市)、第2回を明治35年(1902)岡山県苫田郡一宮村(現津山市)、第3回は明治39年(1906)鳥取県西伯郡米子町(現米子市)で開催します。

この絵葉書は第3回米子で9月26日〜10月2日の期間で開催した時のものです。

写真には「下総御料牧場産ホルスタイン種 鳥取市大塩牧場」と書かれています。

明治から大正にかけて政府は洋種を積極的に輸入し、雑種生産が盛んにおこなわれており、米子開催頃までは雑種でなければ大会で優勝できませんでした。

この絵葉書にも和牛ではなくホルスタインを載せているように、当時は洋種が

連合畜産共進会は数年おきに開催されるため、明治41年の山口、43年の広島の合間に県内で共進会を開催していました。会場は倉吉、写真は倉吉飛龍閣と鳥取県種畜場です。

大正11年(1922)10月10日〜16日(7日間)の日程で第九回中国六県畜産共進会が鳥取市で開催され、その時に発行された絵葉書です。

中国地区は5県ですが、袋には中国6県と書かれています。これは中国連合畜産共進会が第4回から兵庫県を加えて中国六県連合としたためです。また鳥取市の市章も蹄鉄や牛の絵と共に載せられています。

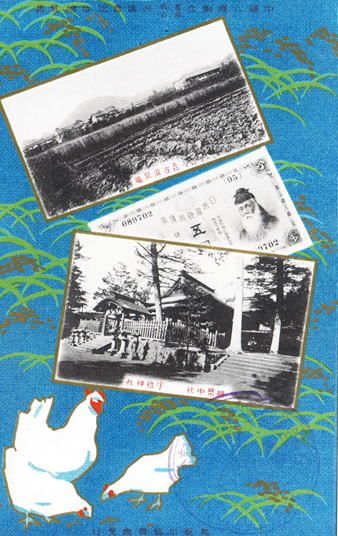

1枚目の絵葉書に写っている札は5圓の大正兌換銀行券。券には武内宿禰と宇倍神社が載せられていたので絵葉書にも宇部神社の写真を載せています。2枚目は馬や鳥、豚のイラストに鳥取市街や荒木又右衛門之墓が載っています。共進会はその後昭和11年(1936)第13回を岡山市で開催した後、戦時下で一時中断、戦後、昭和23年(1948)に松江市で第14回が開催されています。

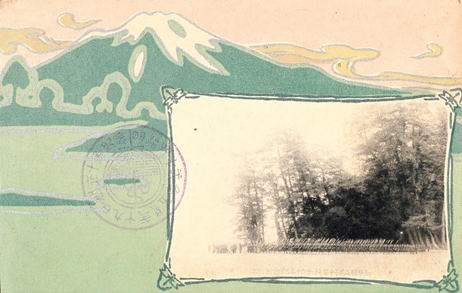

現在の鳥取県立米子東高校は明治42年に鳥取県立第2中学校から鳥取県立米子中学校に校名を改称、創立10周年も合わせて絵葉書を製作しています。大山のイラストを背景に写真を載せ、特印も製作していました。

ここに載せられている写真は分列式。軍隊の礼式の一つで生徒達が隊形を組み行進する様子が収められています。

明治時代、鳥取県議会議事堂を会場として鳥取県工芸品共進会が開かれていました。和本を開いたデザインの中に議事堂の写真が載せられています。特印にまだ制定されていない鳥取市の市章もあります。これは鳥取藩池田家家紋として以前から使われていたためです。

これは鳥取県西伯郡教育会主催の教育学芸大会が明治45年5月18日から6月10日まで開催された時のものです。

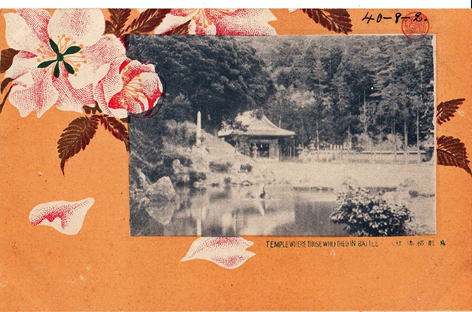

始めの絵葉書は後醍醐天皇御腰掛岩と名和神社が桜模様のイラストと共に載せられています。

現代ではもうあまり知られていませんが、2枚目は後醍醐天皇の皇女(娘)瓊子内親王の廟所(墓)が米子市福市の安養寺にあり、その場所と御像が菊のデザインを背景に載せられています。

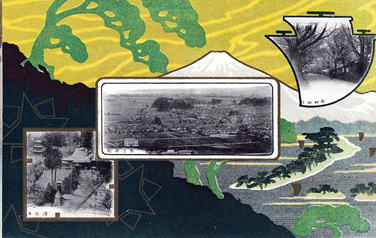

伯耆大山や弓ヶ浜半島、山からの松をイラストとしている絵葉書です。写真は名和神社、米子市街、清水寺です。

米子市の市章もデザインされて描かれています。

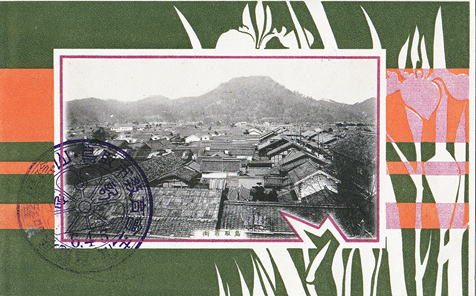

菖蒲の背景に切符のデザイン、その中に鳥取市街の写真が載せられています。当時2枚組みで発行されていましたが、ここには一枚しかありません。明治45年(1912)6月に開催された山陰学芸品展覧会特印が押された絵葉書です。会場は日進尋常小学校(現:鳥取市立日進小学校)でした。

先述した〇と□の印の角輪紋をデザインに鳥取県庁の写真を配置している絵はがきです。私立八頭郡教育会の教育品展覧会紀念特印が押されています。

明治の終わり頃、八頭郡に私立八頭郡教育会という組織があり、活発に活動をおこなっていました。

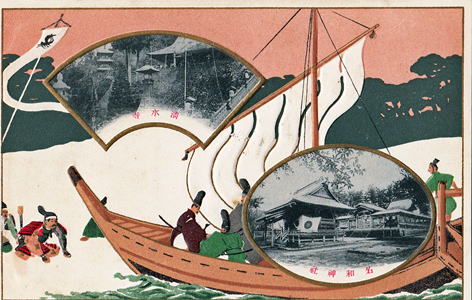

名和神社は名和長年を祀る鳥取県西伯郡の神社です。

左の上、旗には名和氏家紋の帆掛船が見えます。

長年は鎌倉時代の武将で、隠岐国から脱出した後醍醐天皇を迎え、討幕運動に加わった実績があり、浜で天皇を迎える姿をイラストにしています。

鳥取

当初は岩美郡浜坂村に造られ、その後鳥取市西町に移転、明治30年(1897)に上町に移っています。昭和36年(1961)の第二室戸台風で崩壊しましたが、昭和44年再建され、昭和47年護国神社として鳥取市浜坂に遷座しています。

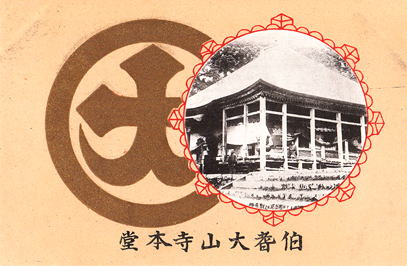

伯耆大山寺本堂の写真が載せられていますが、現在とは少し違います。

大山寺は明治8年(1875)の神仏分離(廃仏毀釈)で廃絶され、社殿を大山寺から分離し、大上山神社となりました。その後、明治36年(1903)に大日堂を新本殿として大山寺が復活します。

大上山神社は大智明権現社(奥宮)と下山神社が神社名義のまま残り現在に至っています。大山寺本堂は昭和3年(1928)火災に見舞われ、昭和32年に再建されたのが現在の大山寺本堂です。平成29年(2017)本堂と鐘楼が国登録有形文化財に登録されました。

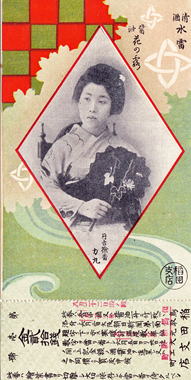

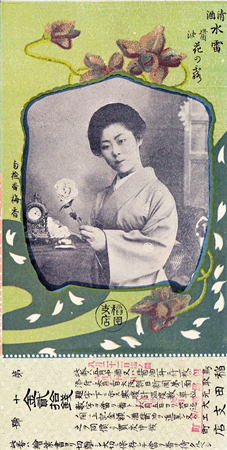

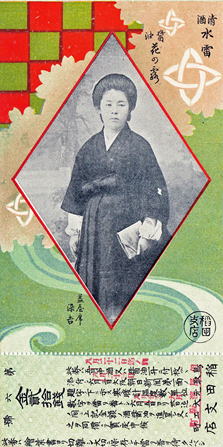

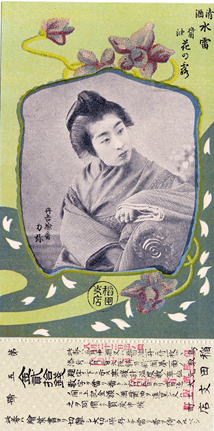

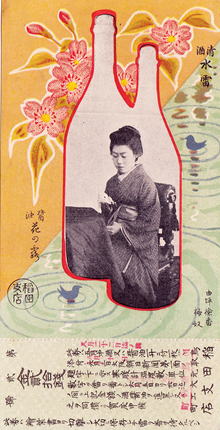

現在でも残る蔵元稲田本店が当時発行したくじ付き絵葉書です。第1号から第10号まであったようですが、ここには8枚しかありません。

各絵葉書には丹吉、由坪というような検番(事務所)と長吉や八千代など芸子さんの名前が入った写真が載っています

切り取り線はくじになっており、「この券は5月中、酒または醤油1升に付き1枚ずつ添付し、6月3日大阪朝日新聞代1面の題字の下に示す寒暖計温度数の単位数字を当たり番とし、6月5日より30日迄の間に上記金額の酒・醤油進呈し又はこれを同価にて買い戻し申候」と書かれています。

稲田屋で酒や醤油を買うとこの絵葉書がもらえ、新聞に載った気温の下一桁が当たり番号だということです。

その後に「この券は絵葉書より切り離し大切に保存して当たり番を待たるべし」と書かれ、大切に保管するよう注意書きがあります。当日の気温を当たり数字にすることで、わざわざ新聞にお金を払って当選番号を掲載せずにすむなど工夫している様子がわかります。

また、好評だったためか但馬浜坂町の稲田屋支店でもこの絵葉書に赤印を押して発行しています。