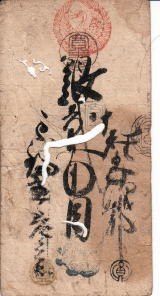

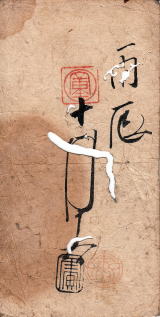

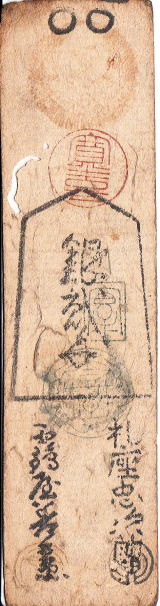

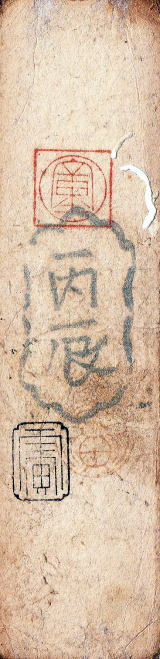

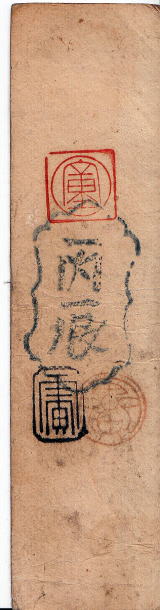

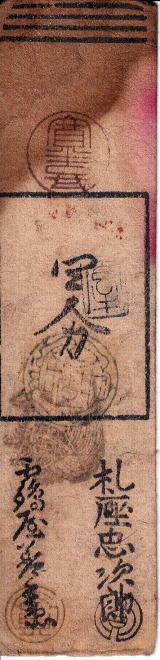

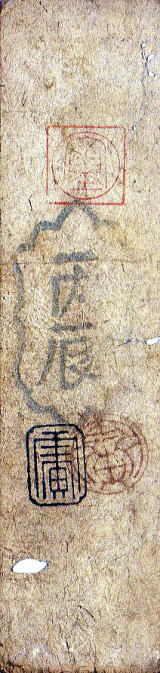

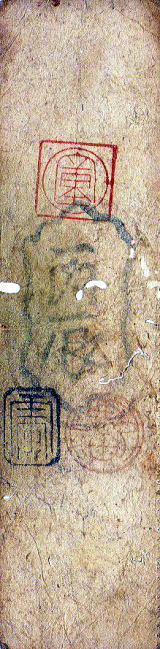

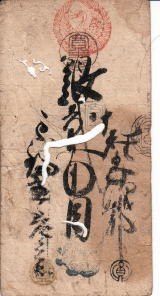

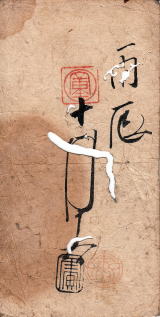

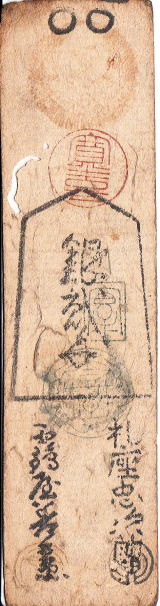

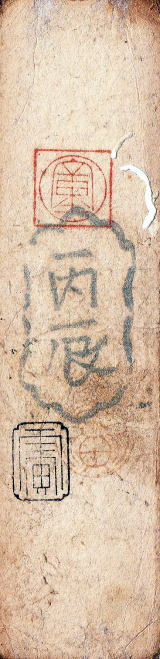

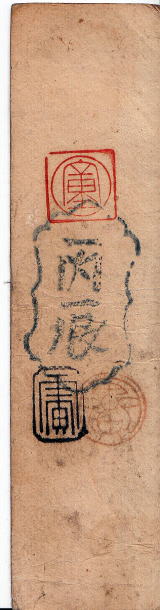

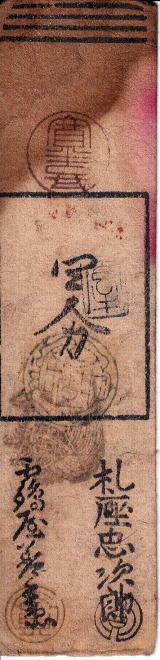

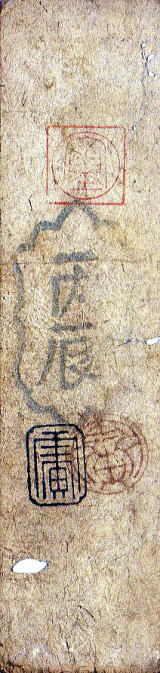

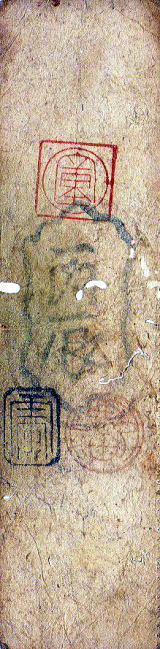

延宝札(鶴屋札)延宝4年 1676年

延宝元年(1673)鳥取藩では死者74名、7万石の被害を出した大洪水に見舞われ、その救済の意味もあり延宝4年に幕府の許可を得てはじめて札が発行されました。延宝時代に発行されたので延宝札と言われていました。また、表に鶴亀の判と鳥取の豪商、札座忠治郎・鶴屋善兵衛と署名があるため鶴屋札とも呼ばれています。

裏の丙辰(ひのえたつ)という字はこの年がちょうど丙辰の年だった為。また当時字が読めなかった人にもわかるように、表の上に○の墨がいれられています。壱匁は○が1つ、貳匁は○が2つです。この年の10月に銀札使用を領民に命じ金銀の使用を禁止しますが、11月に偽札が出回るなど混乱し、延宝8年には信用がなくなって価値が下がり、通用しなくなってしまいました。

その後、幕府は全国各藩に金銀札遣いを禁止し宝永4年(1707)藩札はいったん消える事となりました。

| 額面 | 表 | 裏 |

| 銀弐百目 |  |

|

| 二匁 |  |

|

| 壱匁 |  |

|

| 七分 |  |

|

| 四分 |  |

|

| 参分 |  |

|

| 弐分 |  |

|