文政

広瀬藩

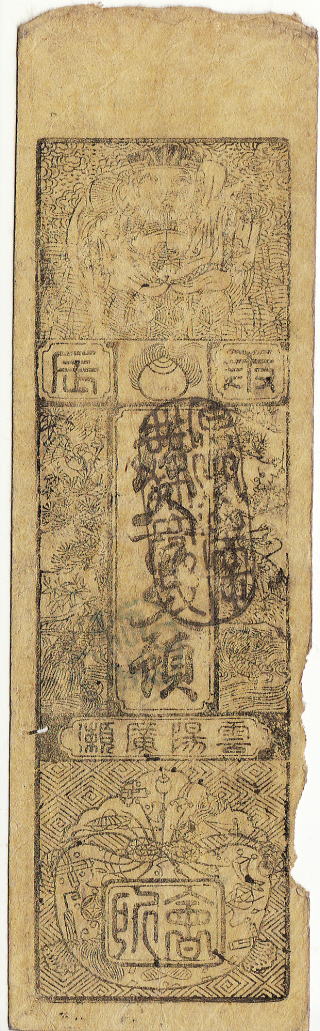

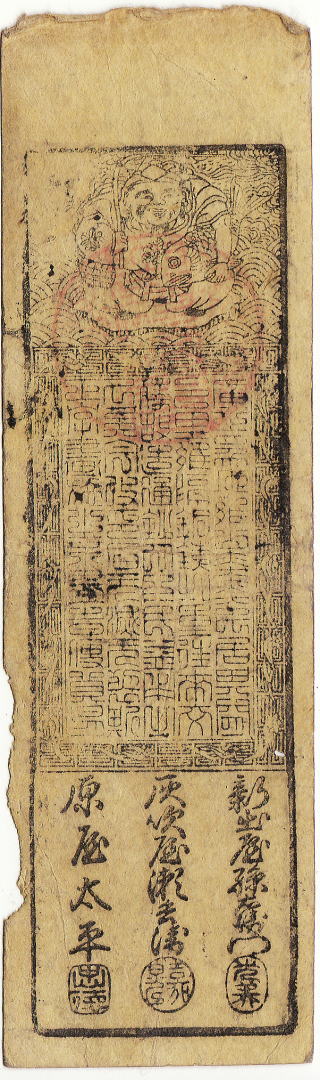

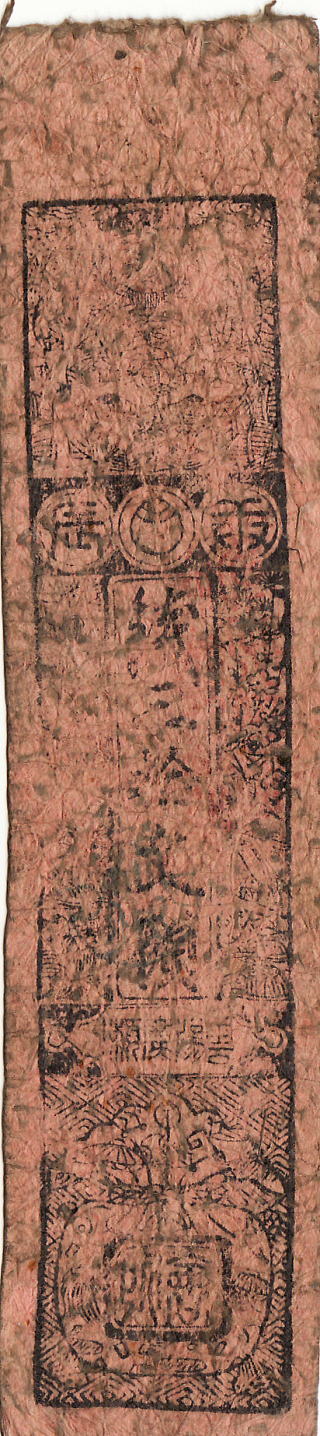

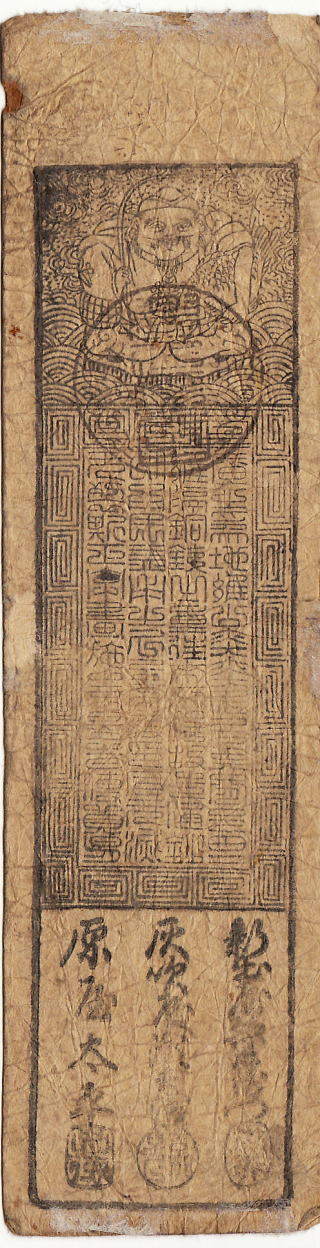

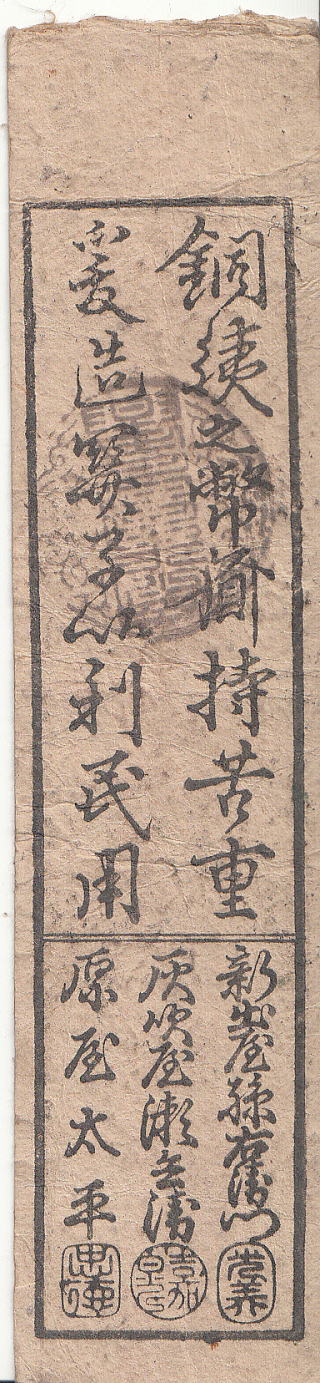

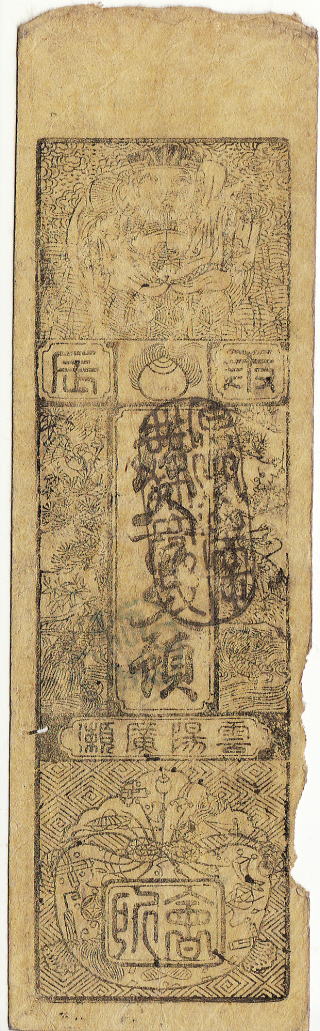

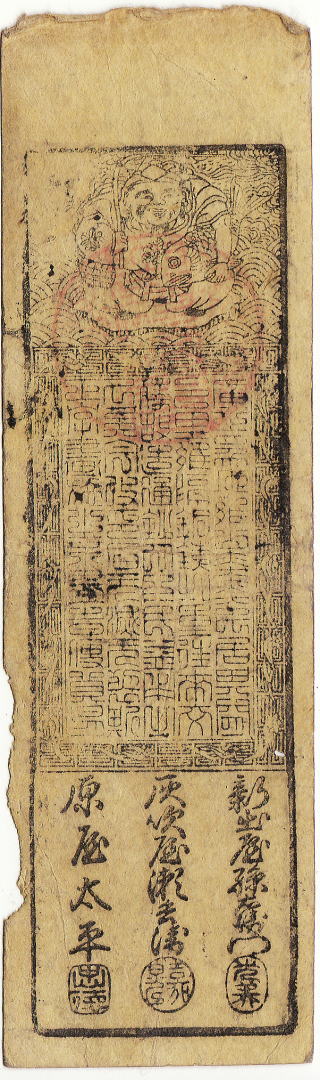

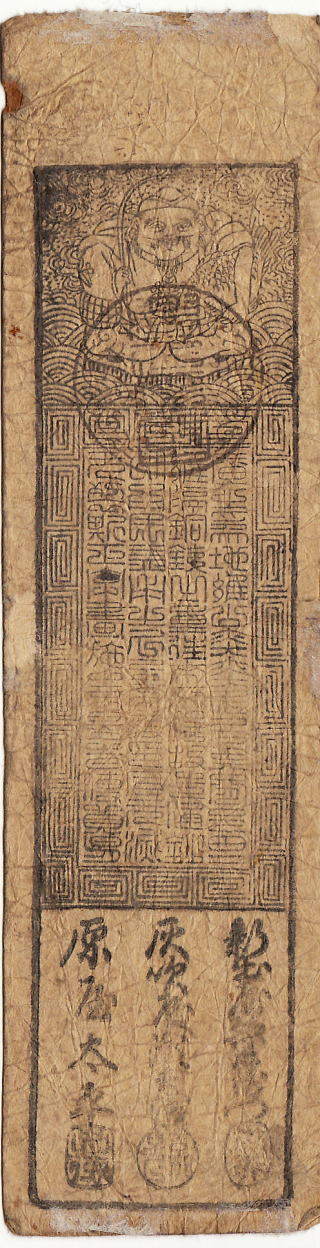

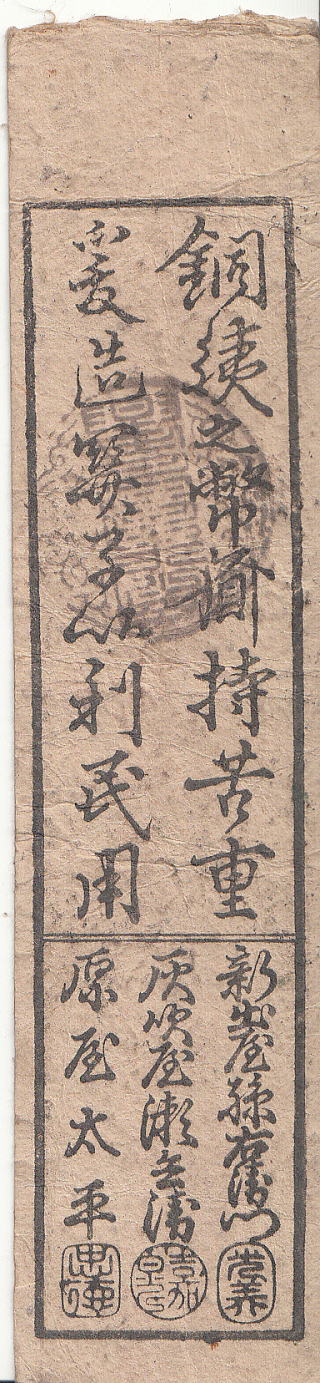

広瀬藩は松江藩の支藩で、安来市広瀬町(旧安来高校広瀬分校付近)に陣屋が置かれていました。藩札に使われている和紙は、寛文8年(1668)、広瀬藩が藩札を発行するため祖父谷に御紙屋を設けて作り始めたといわれています。原材料は、繊維が長く強い「楮(こうぞ)」、楮より光沢がある「三椏(みつまた)」などが使われていました。札の表は雲陽廣瀬の文字と会所の印、裏は新出屋孫右衛門 灰吹屋瀬兵衛 原屋太平の名前が書かれています。この中の孫右衛門は大金持ちで、自宅から藩邸まで千両箱を飛び石にして踏んでいくほどの財産があったと伝えられています。

藩は明治になり新政府に「天保年中に火災が発生したため記録が残っていない」と報告していますが真偽は不明です。この後、元治元年(1864)に藩札が発行されているようですが、現物がなくよくわかっていません。その後、広瀬藩は明治4年(1871)に廃藩置県により島根県に編入され消滅しました。

文政3年(1820)

| 額面 | 表 | 裏 |

| 銭五百文 文政 |

|

|

| 銭三百文 |  |

|

| 銭百文 |  |

|

| 銭拾文預 |  |

|

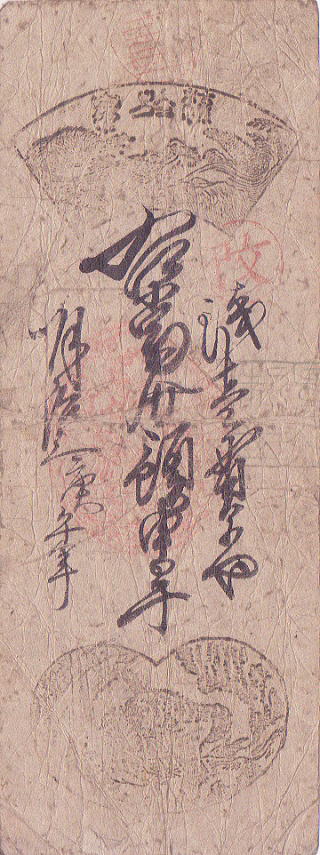

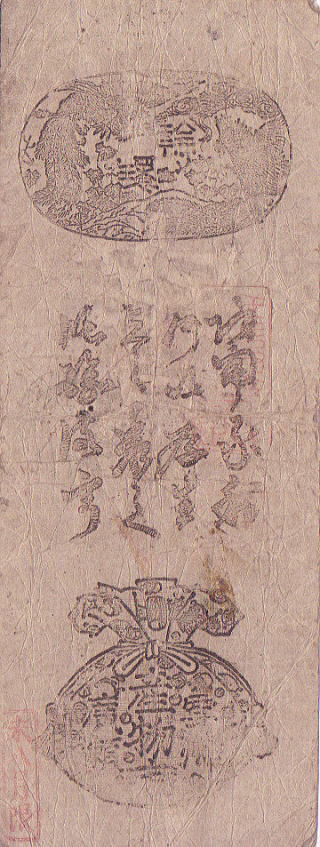

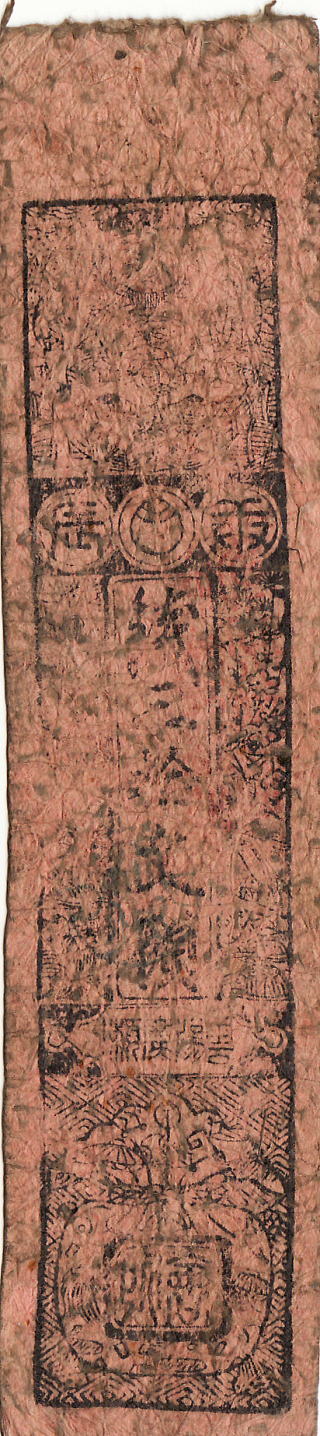

明治3年(1870) 銭壱貫文札

雲州広瀬産物方が発行した札です。

表には「銭壱貫文也

右当分預申畢

明治三庚午年」と書かれています。

産物方とはその地域の産物を扱う役所のこと。期限は未八月限と朱印が押されています。

他に期限未二月限りもあることがわかっています。