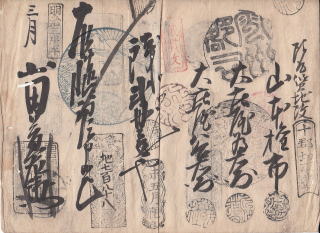

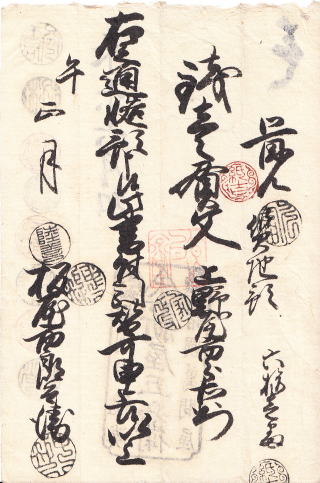

質地改人の名前「山本権一 大庄屋 為右衛門 大庄屋 谷右衛門」

金額「覚 銭弐貫匁也」

「右慥預申候以上」

発行人「山田益左衛門」

期限印「未五月限」

記号番号「地七百八十八」

年号「明治三年庚午三月」と書かれています。

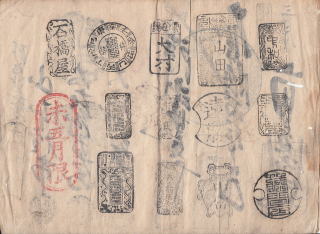

発行人が山田益左衛門。山本権一、大庄屋為右衛門、大庄屋谷右衛門の三名は連帯責任者です。裏には印が多数押されており、流通時に押されていたようです。

幕末・明治初期に資金不足をカバーする為大量につくられました。

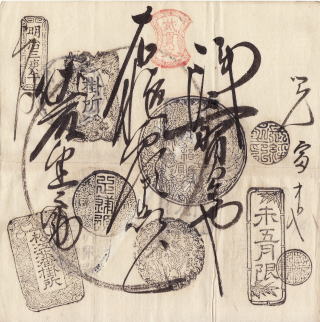

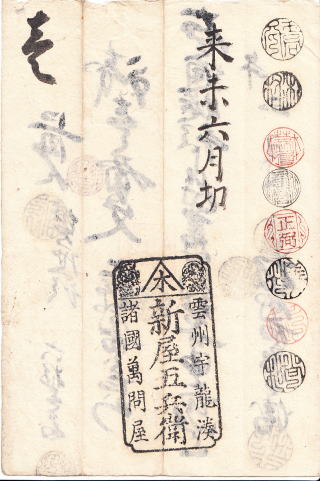

文字は「覚 銭三貫文也 右慥(たしかに)預申候以上

佐藤金之助(発行人)」と書かれています。

明治三年庚午、佐藤金之助氏が銭三貫文を確かに預かったという意味です。ただ、朱印は貳貫文になっています。墨書きが銭三貫文なので一致していません。

これは当時のエラー札。真中で切られていますので、廃棄になったものか、何らかの理由で使用されていたものかよくわかりません。

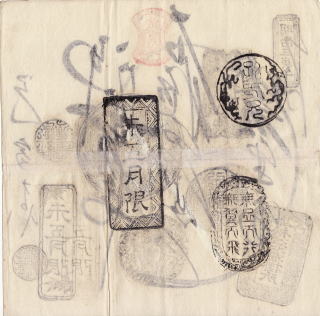

銭壱貫文 上野屋市郎右衛門

右之通慥預申候、此書付引替可申上候、以上

午正月 板屋市郎兵衛」

と書かれています。

札が発行された神門郡(かんどぐん)宇龍浦は現在の出雲市大社町にあります。ここに書かれている質地とは本来、田畑などの土地を質に入れる意味や質入れした土地のことを言いますが、ここでは松江城下や郡部で発行された連判札と同様に、札の発行者が自分の家土地を担保とし札を発行したことを意味しています。

木綿は廻船によって各地に売り捌(さば)かれており、当時北回船は木綿を売った後で蝦夷地などから金肥を持ち帰りました。そこで宇龍浦役所では事前に金肥を必要とする綿生産者から購入希望数量などを調べ、予約金を受け取りこの札を渡しておき、帰帆した際、この札と引き換えに現物を渡す仕組みを作っていたのです。