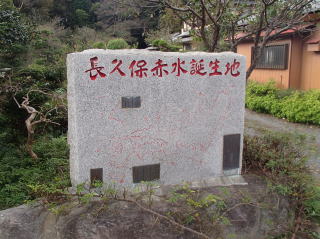

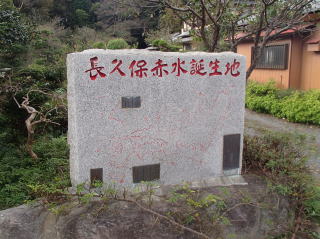

【長久保赤水 誕生の地】

【長久保赤水 誕生の地】長久保赤水 (1717−1801)

【長久保赤水 誕生の地】

【長久保赤水 誕生の地】

長久保赤水は享保2年、常陸国多賀郡赤浜村(現茨城県高萩市)の農家に生まれました。幼年の頃から学問を好み儒学を学んでいましたが早くして父母弟と死別し、病弱な赤水に対し継母が学問を奨励したと言われています。

その後、23歳で結婚し家庭を持ち子供も生まれました。

44歳〔宝暦10年(1760)〕の時松尾芭蕉の奥の細道にならい東奥の旅に出発します。その旅を寛政4年「東奥紀行」(1792)として刊行しています。51歳〔明和 4年(1767)〕になり磯原村の庄屋をつとめていましたが、ベトナムに漂着した同村の漁民を引き取るため長崎行きを命じられ、その記録を「長崎行役日記」「安南国(ベトナム)漂流記」としてまとめています。58歳〔安永3年(1774)〕から4年かけて京都・大阪方面に遊学する機会を得、旅行・天文学に関する「天(てん)象(しよう)管(かん)?(き)鈔(しよう)」も発行しました。

【JR高萩駅前 銅像】

【JR高萩駅前 銅像】

〔赤水と荘子〕

長久保赤水は幼少期源(げん)五(ご)兵衛(べえ)と名乗っていましたが、後に名を守(もり)道(みち)、字(あざな)を伯(はく)義(ぎ)と改めます。当時は本名(諱(いみな))のほかに通称や字(仕事に関する尊称)、号(名称・雅(が)名(めい))などがあり、元服(成人した時)や身分が変わった時などに名前を変えていました。

赤水は52歳で水戸藩郷士格となり、尊敬していた荘子の著書「荘子」外篇の天地編「黄帝、赤水の北に遊び、崑(こん)崙(ろん)の丘に登って、面して南方して還帰し、其玄珠を遺せり。」から本名の守道を玄(はる)珠(たか)に、字の伯義を子(し)宝(ぎよく)、号を赤水に改めました。

文は、「昔、皇帝が赤水(赤い川)の北を旅行し丘に登って帰る途中、道に迷ってしまいました(玄珠は道の意味)。」という意味です。その後、知識のある者や、視力の優れた者、弁が立つ者に聞いてもわかりませんでしたが、最後に少しぼんやりした者に尋ねるといとも簡単に帰り道を見つけます。

皇帝は「他の者とは異なり、身を以て道を得ている」と語ったと言われています。

視力が優れていれば色の惑わされ、博識になれば名誉欲に惑わされ、言葉が巧になれば口がわざわいとなり心を損ないます。

自然の法則に従い、流れに身を任せ、先を争う事なく静かな境地にいることが大切だということです。

【旧:水戸藩邸 現:小石川後楽園】

【旧:水戸藩邸 現:小石川後楽園】

〔水戸藩〕

水戸藩の郷士格に取り立てられた後、安永6年(1777)水戸6代藩主徳川治(はる)保(もり)の侍講として出仕し、61歳から80歳まで20年あまり江戸の水戸藩邸内に住んでいました。

「改正日本輿地路程全図」は安永8年(1779)、赤水63歳の時発行されています。この図は伊能図のように実測ではありませんでしたがそれまであった日本図と違い、わかりやすく正確でまた画期的であったため多数印刷されました。この原図と考えられているのが,赤水自筆の「改(かい)製(せい)扶(ふ)桑(そう)分(ぶん)里(り)図(ず)」〔明和5年(1768)〕その元になる図は現在国立国会公文書館に所蔵されている「日本志輿地部 日本分野図」(森幸安)と考えられています。当時の様々な資料を参考に地図を編(へん)纂(さん)して完成させたのです。

そして晩年には、「大日本史」の地理誌編纂にたずさわり、完成まで死ねないと長寿の薬に菊の花を食べ、子供達の帰郷の勧めも断り、江戸の水戸藩邸にとどまりした。

その甲斐あって美濃紙744枚の大著の校訂を終えたのがおそらく寛政11年(1799)頃、伊能忠敬が経度1度の長さを測定するため蝦夷地に旅立ったのが寛政12年(1800)、その翌年の享和元年(1801)赤水は故郷の赤浜村の松月亭で85歳の生涯を終えています。

赤水図は、彼の死後も幕末まで版を重ね人々に愛されていました。彼の子孫は今でも長久保姓で赤水が育った地域に住んでいます。

【松月亭跡】

【松月亭跡】

〔松月亭〕

松月亭は赤水の隠居所の呼び名です。寛政3年(1791)赤水75歳の時に建てられています。

赤水は水戸藩江戸藩邸に住んでいましたが、藩主徳川治保が水戸に御国入りする(帰国)する際お供することになり、領内を巡遊する時に赤水実家に立ち寄ることが内定し急ぎ「松月亭」が新築されました。

赤水が実際に隠居したのは81歳になってから。晩年の4年間ここで過ごし85歳で亡くなっています。

松月亭は残念ながら文化と文政時代二度火災に遭い、殿様からの拝領物や赤水の蔵書も消失しています。

松月亭跡に建てられたこの碑は赤水誕生250周年を記念して昭和42年建立されたものです。

【赤水墓】

【赤水墓】

〔赤水墓〕

赤水実家の近くに長久保家の墓があります。道から海岸に向けて少し上がった丘になっており、木々の間から海も見える場所です。

赤水が亡くなった10日後の享和元年8月3日、伊能忠敬は第2次測量でここを通り、「赤浜(当時:常陸国多賀郡赤浜村、現:茨城県高萩市)は赤水の出身地である」と測量日記に記しています。

幕末の嘉永5年(1852)吉田松陰は脱藩し東北を遊学した際、この墓に立ち寄った記録も残っています(東北遊日記)。 昭和52年(1977)、赤水墓は高萩市指定文化財)となりました。