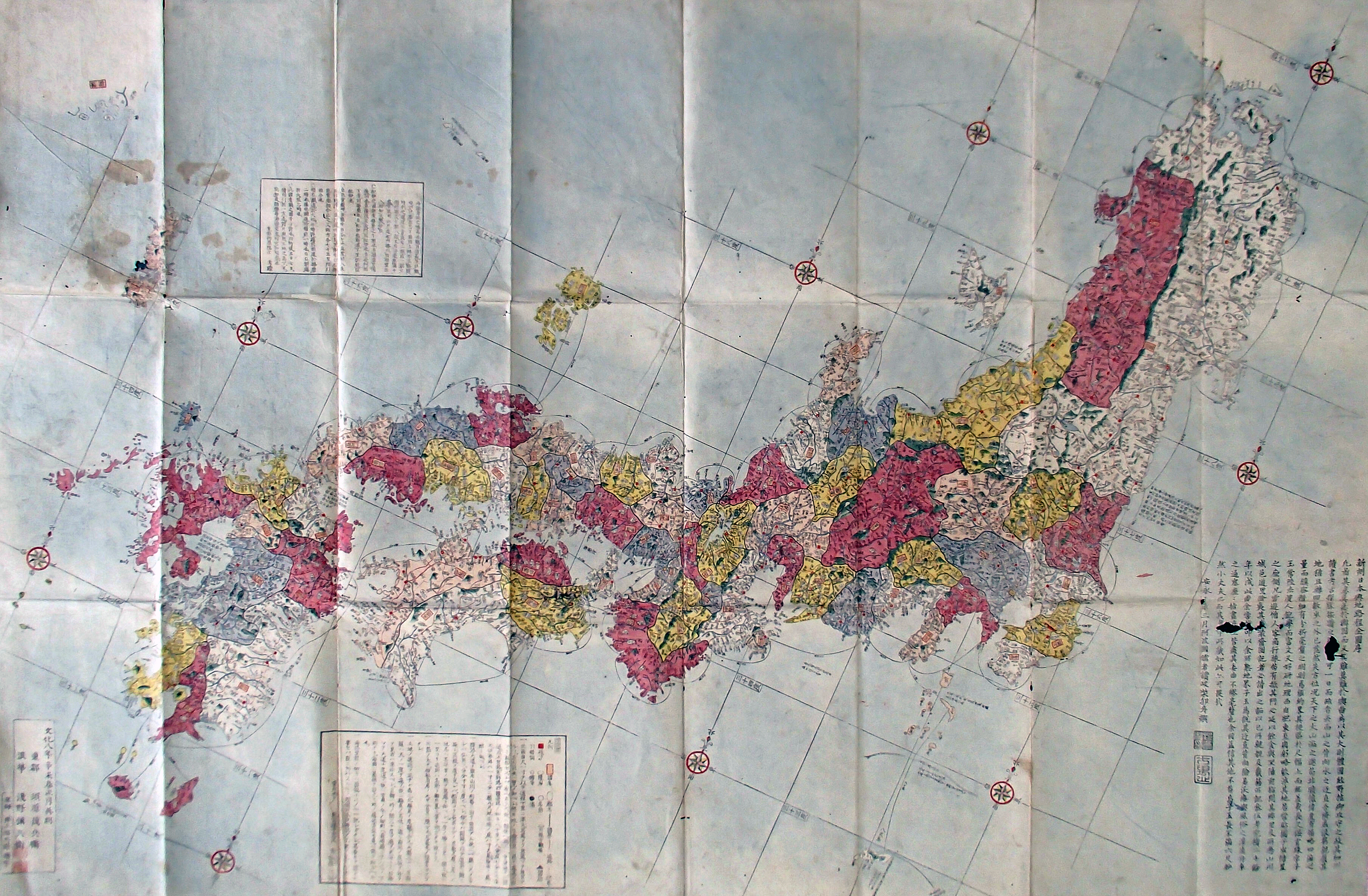

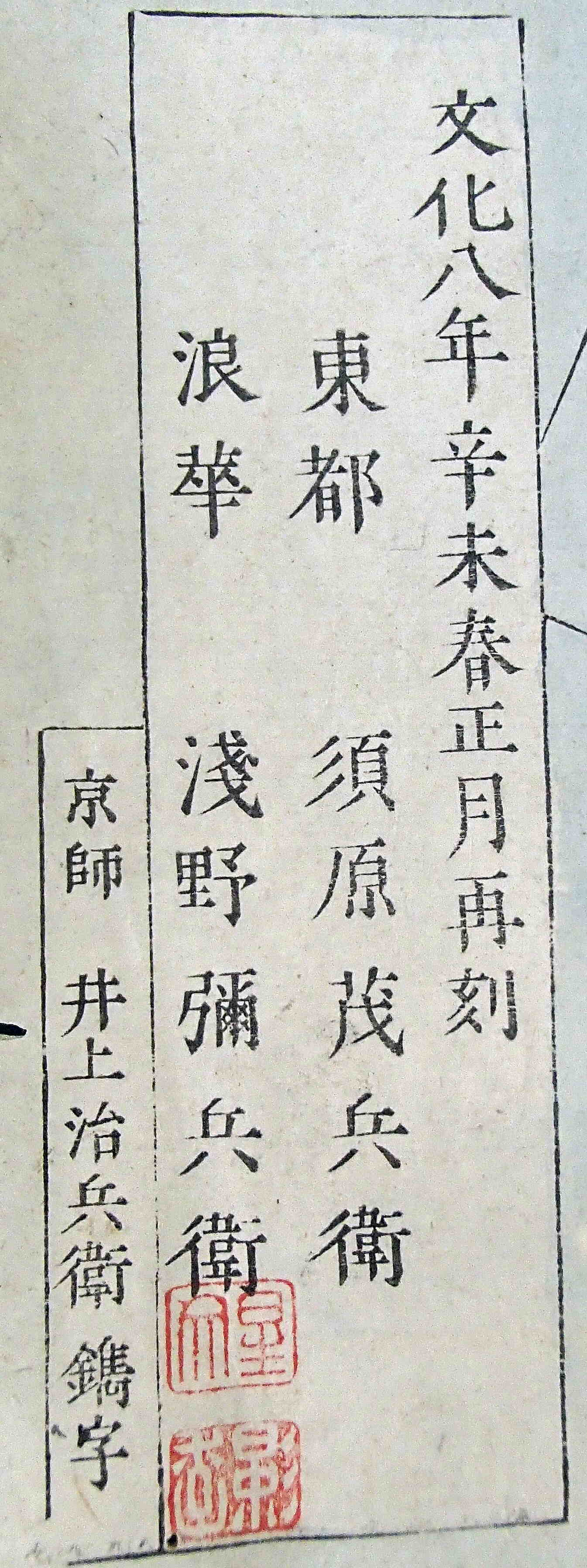

(文化8年)

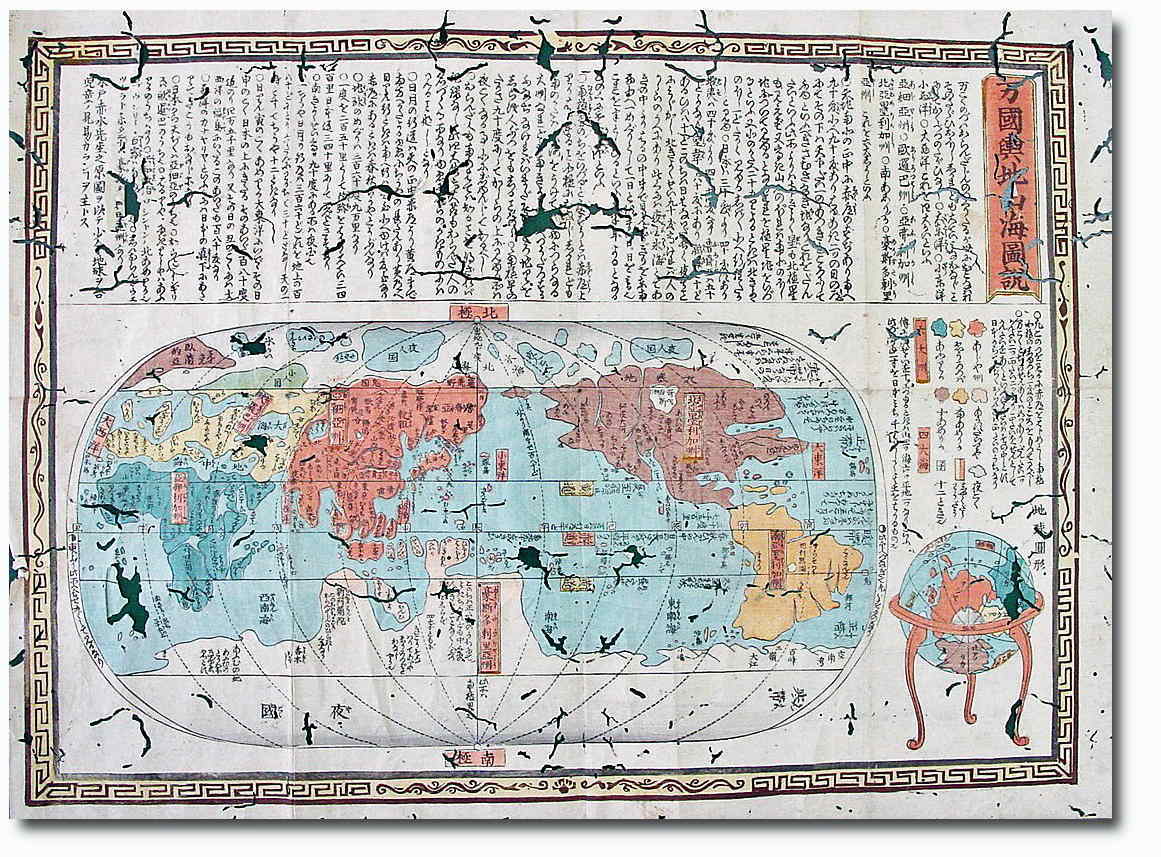

この図の初版は安永8年(1779)に発行、寛政3年(1791)に再版されています。

この地図は今から200年以上前〔文化8年(1811)〕に発行された第3版、赤水が亡くなった後に出版されたものです。

その後、天保4年(1833)に4版、天保11年(1840)に5版とあり、これ以降も数多くの類版、模造版などがあります。

この赤水図が江戸時代後期を代表する日本図であった理由は、それまでの図と比べてはるかに整っていたこと、地名情報が豊富であったこと、近代科学の先駆けとして時代の風潮に合致したためと考えられます。表題の輿地とは万物を乗せる輿(こし)の意味で、世界・地球・大地を表しています。

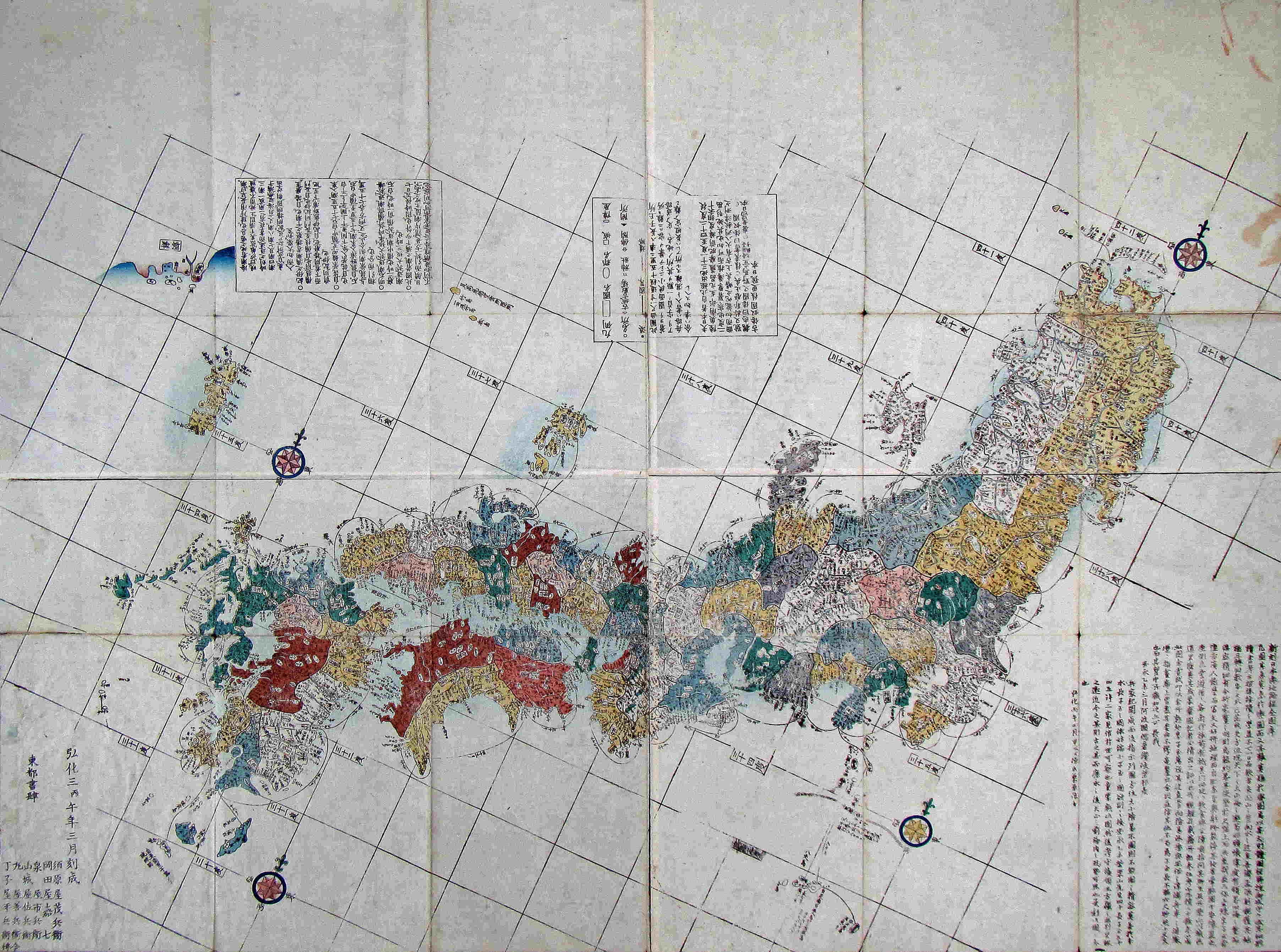

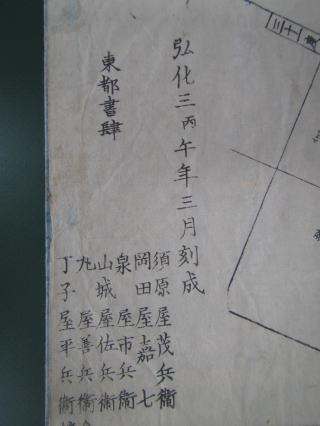

弘化3年

71×95

著者の栗(くり)原(はら)信(のぶ)充(みつ)は序文で赤水図を評価し、付録として収めるという内容を載せています。

地図には嘉永3年版や弘化4年版があり、その後何度も再発行されていました。また左下奥付に「水戸 長赤水先生原稿、江戸 山崎美(よし)成(しげ)補著」と書かれている版もあり、水戸の長久保赤水の原稿に、江戸の山崎美成という江戸後期の随筆家・雑学者が補筆したということを示した版もあります。

この地球万国輿地山海全図説は当時の世界観をよく表していますが、年号がなく江戸末期頃発行としかわかりません。