| 障害(Disability)と原因疾患 | |

| 重症心身障害の発生原因 | |

重症心身障害の発生原因は様々で、特定は出来ない。 現在広く用いられている原因分類には、生理的要因、病理的要因、心理・社会的要因の三つに分別する 考え方がある。 また、出生前の原因(胎内感染症・脳奇形・染色体異常等)、出生時・新生児期の原因 (分娩異常・低酸素・極小未熟児・重症仮死産等)、周生期以後の原因(脳炎などの中枢神経感染症・てんかんなどの 症候性障害)に分類することもある。 出生前の原因 胎内感染症、脳奇形、染色体異常等 出生時・新生児期の原因 分娩異常、低酸素、極小未熟児、重症仮死産等 周生期以後の原因 脳炎などの中枢神経感染症、てんかんなどの症候性障害 |

|

| 身体障害と関連する疾患 | |

| 1:視覚障害 | |

| 視覚障害 | |

視覚(視機能)が日常生活や就労などの場で不自由を強いられるほどに「弱い」、もしくは「全く無い」障害のこと。 残存視覚がある「弱視者」(low vision)と、視覚をもたない「盲」(blindness)とに分けることができる。 前者を見えにくい人、後者を見えない人、と呼ぶ場合がある。 |

|

| 視覚障害の原因疾患 | |

1:緑内障 網膜神経節細胞が死滅する進行性の病気であり、特徴的な視神経の変形と視野異常(視野欠損)を呈する。 基本的には現時点では一度喪失した視野は回復させることが困難なため、失明の原因になりうる。 日本では、最近になって糖尿病網膜症を抜いて1番目の失明の原因となっている。 視野狭窄は自覚されないうちに末期症状に至ることも多く、発見には定期的な健康診断が必須である。 2:糖尿病網膜症 糖尿病の3大合併症の一つ。 糖代謝異常に伴う眼の網膜などに各種変化をきたし、視力低下を認め、日本の中途失明の第2位を占める。 3:感染症(トラコーマ等)による失明 4:事故 5:その他・不明・不詳( 65.8% ) |

|

| 各種の視覚障害 | |

視力障害 視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない人と、文字の拡大や視覚補助具等を使用し、 保有する視力を活用できる人に大きく分けらる。(全盲、弱視といわれることもある。) 視野障害 目を動かさないで見ることのできる範囲が狭くなる。 ①求心性視野狭窄 見える部分が中心だけになって、段々と周囲が見えなくなる。 遠くは見えるが足元が見えず、つまずきやすくなる。 ②中心暗転 周囲はぼんやり見えるが真ん中が見えない。 文字等、見ようとする部分が見えなくなる。 色覚障害 色を感じる眼の機能が障害により分かりづらい状態。 (色が全然わからないというよりは、一定の色が分かりづらい人が多い。) 光覚障害 光を感じその強さを区別する機能が、障害により調整できなくなる状態。 暗順応(明→暗で目が慣れてくること)や、明順応(暗→明で目が慣れてくること)がうまくできない。 |

|

| 2:聴覚障害・平衡機能障害 | |

| 聴覚障害・平衡機能障害 | |

聴覚障害 聴覚器に感覚鈍磨を生じる感覚器障害者の一種である。 聴覚障害者にはろう者(聾者)のほか、軽度難聴から高度難聴などの難聴者、成長してから聴覚を 失った中途失聴者、加齢により聴力が衰える老人性難聴者が含まれる。 平衡機能障害 反射系と中枢系の連携障害、体平衡系の異常によって起こる現象で、原因を大別すれば、内耳を含めた 末梢神経系(前庭系)の障害と中枢神経系の障害とがある。  |

|

| 聴覚障害の原因疾患 | |

先天性原因 遺伝性 疾患 先天性風疹症候群など 後天性原因 ①疾患 流行性耳下腺炎、外耳炎、中耳炎、内耳炎、メニエール病など ②薬の副作用 ストレプトマイシンが代表的 点滴の副作用、 ③長期間にわたる重度騒音や頭部への衝撃 ④精神性ストレスによる突発性難聴、加齢など 補足 機能性難聴(心因性難聴)は聴覚障害に含まれず、精神障害に区分される。 一般的に、聴覚障害者は聴覚以外に身体的欠陥はないが、重複障害を持つものもある。 例えば、重度難聴者(ろう者)の場合は音声機能障害を併発することがある。 また、聴覚障害の原因が内耳疾患の場合は平衡機能障害を併発することがある。 |

|

| 各種の聴覚障害 | |

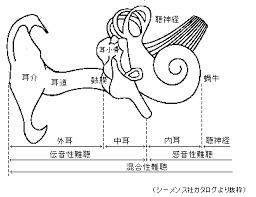

伝音性難聴 内耳までの間の音を伝える経路に原因がある場合。 音の振動を感じる部分に障害があり、音が聞こえにくいという症状。 補聴器を着用して音を大きくすれば、言葉を理解することができる場合もある。 感音性 内耳から奥の聴覚神経や脳へ至る神経回路に問題がある場合。 音を電気信号として感じる部分に障害があり、言葉が聞こえにくいという症状。 人の声が歪んで聞こえることが多く、補聴器で音を大きくしても言葉を正確に聞き取ることは困難な人も多い。 混合性 伝音性と感音性の2つが合わさったもの。 補足 両方の耳に同時に症状が現れる両側性難聴とどちらか一方の耳にのみ症状が現れる一側性難聴に分けられる。 なお一側性難聴かつ逆側の耳が健聴の場合もしくは逆側の耳が軽度難聴の場合(この場合は両側性に 分類される)、日本の現行制度では難聴は存在するが身体障害者手帳は交付されず、障害者とはみなされない。 聴覚はセンサー機能について述べ、聴力は聞く能力について述べているといえる。 つまり、ある特定の聴覚神経が欠けていると、その波長の音は聞こえない。 一方、聴力は聞き取る能力が低下したりする場合にいう。 大きな騒音環境にいて、一時的に聞こえの能力が低下した場合は聴力低下という。 |

|

| 3:音声・言語障害(咀嚼障害を含む) | |

| 音声・言語障害とは | |

言語障害には、「音声機能の障害」と「言語機能の障害」とがある。 前者は、音声、発音、話し方についてであり、後者は、表現や理解についてである。 |

|

| 各種の音声言語障害 | |

①音声機能の障害 音声や構音(発音)、話し方の障害のことである。 構音障害(機能性、器質性、運動障害性、聴覚性) 吃音症(話し方の流暢性とリズムの障害) 痙攣性発声障害(局所性ジストニア) 速話症、乱雑言語症、早口言語症(Cluttering) 等 補足 早口言語症は、聴覚フィードバック系の機能不全であることが解っている。 また、脳性麻痺や聴覚障害、口蓋裂、喉頭摘出、舌切除等によっても音声障害が生じる。 ②言語機能の障害 ことばの理解や表現の障害である。 失語症・高次脳機能障害 言語発達障害 |

|

| 4:肢体不自由 | |

| 肢体不自由 | |

人体の運動機能において何らかの永続的な障害が存じており、それが日常生活に不自由をもたらすほどの状態。 |

|

| 肢体不自由の原因疾患 | |

先天的 母体への薬剤投与の副作用 その他 後天的 脳疾患…ほぼ8割弱が脳疾患が原因とされる。 脳性まひ…肢体不自由者における脳疾患を持つ者のほとんどが、脳性まひに起因するといわれる。 脳梗塞 四肢切断 骨肉腫 糖尿病性壊疽 脊髄損傷 閉塞性動脈硬化症による皮膚潰瘍 |

|

| 各種の肢体不自由 | |

上肢不自由 上肢の機能障害と各関節の機能障害に分かれる。 上肢の全廃は肩関節、肘関節、手関節、手指のすべての機能が全廃したものである。 著しい障害は上肢で5kg以内のものしか吊り下げることができないものなどである。 軽度の障害は精密な運動ができないものや10kgのものしか下げることができないものである。 下肢不自由 下肢の機能障害と各関節の機能障害にわかれる。 下肢の全廃とは患肢で立位を保持できない場合などをいう。 著しい障害は階段昇降が手すりがないとできない、1km以上の歩行が不可能な場合にいう。 体幹不自由 体幹不自由は座っていることができないものが1級、座位または起立位を保つことが困難なものや 起立することが困難なものが2級、100m以上の歩行や片足立ちができないものが3級、2km以上の 歩行ができないものが5級である。 |

|

| 5:内部障害 | |

| 内部障害とは | |

肢体不自由以外の体の内部の障害である。 |

|

| 各種の内部障害 | |

・心臓機能障害 ・腎臓機能障害 ・呼吸器機能障害 ・膀胱・直腸機能障害 ・小腸機能障害 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(HIV感染症) ・肝臓機能障害 |

|

| 参考資料 | |

Wikipedia 「障害者」 「障がい者福祉」 「身体障害」 「発達障害」 「知能指数」 『歯科衛生士のための障害者歯科第3版』 医歯薬出版 2006/10/1 足立 三枝子 (著), 緒方 克也 (監修) 『スペシャルニーズ デンティストリー 障害者歯科』 医歯薬出版 2009/9/1 日本障害者歯科学会 (著, 編集) 障がい者と歯科診療:各論 |

|