偺偙偲偑拞怱傛偹丅

偺偙偲偑拞怱傛偹丅

|

|

| 攲闼挰暥壔怳嫽夛丂帇嶡尋廋丒擔撿挰乮乫侾俇丏侾侾丏侾俉乯 |

| 丂攲闼挰暥壔怳嫽夛偺掕椺尋廋僣傾乕偱擔撿挰傊峴偒傑偟偨丅壓偺暥復偼乽攲闼挰暥壔怳嫽夛夛曬乿

偵嵹偣偰偄偨偩偄偨傕偺偱偡丅攲闼挰暥壔怳嫽夛偼憤柋晹丄旤弍晹丄壒妝晹丄楌巎暥壔晹偺係晹栧偑偁傝傑偡丅巹偼夛堳偵偼側偭偰偄傑偣傫偑丄

嵜偟偵偼帺桼嶲壛偱帪乆弌惾偟偰偄傑偡丅捁庢導擔栰孲擔撿挰偼捁庢導偺嵟撿惣晹偵偁傝丄搰崻導丄峀搰導丄壀嶳導偺俁導偵椬愙偟偰偄傑偡丅

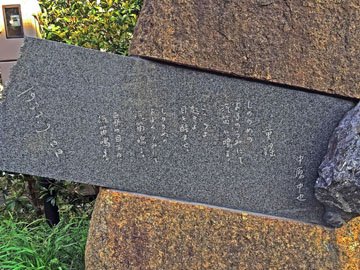

攲闼挰栶応偐傜偼丄捈慄嫍棧偱俀俇倠倣偖傜偄丄摴楬傪捠偭偰係侽倠倣偖傜偄偱擔撿挰偵擖傝傑偡丅 丂尒妛拞偵偁偪偙偪幨恀傪嶣偭偰偄偨偣偄偱偐丄 傛偔抦偭偰偄傞暃夛挿偺俬偝傫偐傜夛曬傊偺宖嵹尨峞傪棅傑傟偰偟傑偄傑偟偨丅壓偵丄婑峞偟偨尨暥傪嵹偣傑偟偨丅俫俀俋丏俁偵敪峴偝傟偨夛曬偵 宖嵹偝傟偨傕偺偼懡彮偺揧嶍偼偁傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄戝嬝偱偼摨偠傕偺偱偡丅偳偆偐丄偍撉傒偔偩偝偄傑偣丅 |

| 丂丂

丂巹偑挰偺暥壔怳嫽夛偺帇嶡尋廋偵嶲壛偟偨偺偼崱夞偱俁夞栚偱偡丅侾夞栚偼俫俀俆丏俀偺捁庢導棫攷暔娰 偱奐嵜偝傟偨堚愓娭學偺揥帵偱丄俀夞栚偼俫俀俈丏侾侾偺寧嶳晉揷忛毈偲徏峕忛偺巎愓尒妛偱偟偨丅 丂擔撿挰偼挰偺柺愊偺俋侽亾偑怷椦偱丄栶応偺挕幧傕拫怘傪偄偨偩偄偨摴偺墂乽偵偪側傫擔栰愳偺嫿乿傕 栘偑庡懱偺柧傞偄寶暔偱偡丅俀侽侾俇丏侾俀丏俁偺怴暦偵乽僇乕儃儞I僼僙僢僩乿偺庢傝慻傒偑嵹偭偰偄傑偟偨丅 慡彜昳偵侾墌傪僾儔僗偟偰怷椦偺娐嫬曐慡偵摉偰偰偄傞傛偆偱偡丅扽巁僈僗偺嶍尭偵搘傔偰偄傞偺偱偡偹丅 峔撪偵偼摴偺墂偱偼捒偟偔丄揹婥帺摦幵梡偺廩揹婍偑抲偐傟偰偄傑偟偨丅 丂偙偺搙偺尋廋偼乽擔撿挰偵墢偺偁傞暥壔恖偺懌愓乿傪恞偹傞僣傾乕偲側傝傑偟偨丅傑偢丄戝嶌壠偺擇恖丅 丂堜忋桋偼弌惗抧丒埉愳丄弌恎抧惷壀導丅愴憟拞偵擔撿挰恄暉偵丄墱偝傫偲巕偳傕払壠懓傪慳奐偝偣丄 帺恎傕搙乆偙偺抧傪朘傟偰偄傑偡丅尒妛偟偨婰擮娰乽栰暘乮偺傢偒乯偺娰乿偵偼丄尨峞傗彂愋丄僷僱儖側偳偑 揥帵偝傟偰偍傝丄峔撪偵偼擇偮偺暥妛旇偑寶偰傜傟偰偄傑偟偨丅柤慜偺桼棃偲側偭偨乽栰暘乿偼侾俋係俇擭偵 敪昞偝傟偨帊偱偡丅乽栰暘乿偲偼戜晽偵敽偆戝晽偺偙偲偱丄乽栰偺憪傪嫮偔悂偒暘偗傞乿偲尵偆堄枴偱偡丅 丂塮夋壔偝傟偨嶌昳偼戝曄懡偔乽偁偡側傠暔岅乿乽昘暻乿乽傢偑曣偺婰乿側偳俁俆嶌昳傕偁傝傑偡丅尨嶌偑巹偺 巕嫙帪戙側偺偱杮偼杦傫偳撉傫偱偄傑偣傫偑塮夋偼寢峔娤偰偄傑偡傛丅拞偱傕乽昘暻乿偼怣廈丒曚崅妜偺 搤偺娾暻傪晳戜偵偟偨傕偺偱丄僫僀儘儞僓僀儖偺愗抐偱慇堐儊乕僇乕傪姫偒崬傫偱偺幮夛栤戣偵側傝傑偟偨丅 丂徏杮惔挘偼晝恊偑擔撿挰栴屗偺惗傑傟偱丄梒帣婜偵暷巕巗偺乽徏杮壠乿偵梴巕偵弌偝傟傑偟偨丅 惔挘偼晝恊偲偦偺屘嫿偵摿暿側巚偄偑偁傞傛偆偱嶌昳偺乽敿惗偺婰乿偱弎傋偰偄傑偡丅弶婜偼抁曇偑懡偔丄 乽埥傞亀彫憅擔婰亁揱乿偱奌愳徿傪庴徿偟偰偄傑偡丅悇棟彫愢偺僽乕儉偲側偭偨乽揰偲慄乿側偳丄偙偪傜傕懡偔偺 嶌昳偑塮夋壔偝傟丄乽挘崬傒乿乽揰偲慄乿乽僛儘偺徟揰乿乽嵒偺婍乿側偳俁係嶌昳偱偡丅巹偑崅峑帪戙偺嶌昳偑 懡偔丄尨嶌偺彫愢傕偨偔偝傫撉傒傑偟偨偟丄塮夋傕偐側傝尒偰偄傑偡丅戣柤偵拪徾揑側傕偺偑懡偄偱偡偹丅 晝恊偺惗抋抧丒擔撿挰栴屗偵暥妛旇偑寶偰傜傟偰偄傑偡丅 擇恖偺暥崑偵偼嫟捠揰偑怓乆桳傝傑偡丅嘆奌愳徿庴徿丂嘇怴暦幮嬑柋丂嘊塮夋壔嶌昳悢丂嘋惗杤擭戙 丂偦偺懠偵乽擔撿挰旤弍娰乿偱奊夋傗屆埳枩棦側偳傕娪徿偟傑偟偨丅塮夋偲儈僗僥儕乕彫愢僼傽儞偺巹偵 偲偭偰偼丄偲偰傕妝偟偄僣傾乕偱偟偨丅偙傟偐傜傕椙偄婇夋偑偁傟偽丄嶲壛偟偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅 |

|  |

|  |

| 搰崻導戝揷巗丒嶰時彫摛尨杽杤椦岞墍乮乫侾俇丏侾侽丏俀俉乯 |

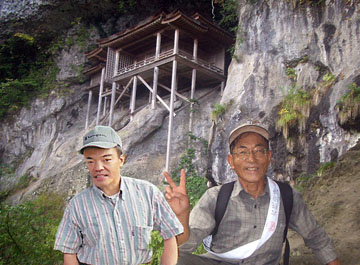

| 丂暷巕巗杽憼暥壔嵿僙儞僞乕偺屬梡偱悢擭娫丄堚愓敪孈挷嵏嶌嬈傪峴偭偨拠娫偨偪偲搰崻導戝揷巗丒

嶰時彫摛尨乮偝傫傋偁偢偒偼傜乯杽杤椦岞墍傊尒妛僣傾乕偵峴偒傑偟偨丅暷巕巗偱偺敪孈挷嵏偼崙摴侾俉侾崋慄偺僶僀僷僗梊掕抧傪悢擭娫

偍偙側偭偰偒傑偟偨丅俀擭慜偵偦偺挷嵏偼姰慡偵廔椆偟偨偺偱偡偑丄嵟屻傑偱挷嵏嶌嬈偵実傢偭偨恖偨偪乮尵傢偽懖嬈惗乯偱乽摨岲夛乿傪偮偔偭偰偄傑偡丅

幚偼丄巹偼偦偺侾擭慜偵攲闼挰偱偺敪孈挷嵏嶌嬈偵堏愋偟偰偄偰丄拞戅惗側偺偱偡丅摿暿偵惡傪妡偗偰傕傜偭偰丄僣傾乕偵嶲壛偟傑偟偨丅

丂搰崻導戝揷巗偼搰崻導偺拞晹偵偁傝丄悽奅堚嶻偺乽愇尒嬧嶳乿丄嫄戝側嵒帪寁側偳偺娤岝帒尮偑偁傝傑偡丅 偙偺杽杤椦傕乽崙巜掕偺揤慠婰擮暔乿偵側偭偰偄傑偡丅 丂俁侽擭梋傝慜丄悈揷偺惍旛拞偵捈棫偟偨嫄栘偑弌尰偟偨偺偑巒傑傝偱偡丅偙傟偼丄係侽侽侽擭慜 丒撽暥帪戙偺嶰時嶳暚壩偱杽傑偭偨傕偺偱丄崱偼偦傟傪曪傒崬傓傛偆側僪乕儉偱暍傢傟偰偄傑偡丅栜榑丄廃傝偺搚偼庢傝彍偐傟丄捈棫偟偨栘丄搢傟妡偐偭偰 懠偺栘偵婑傝偐偐偭偨栘丄崻廃傝侾侽儊乕僩儖傕偁傝偦偆偱丄敆椡枮揰偱偡丅 |

|

|

| 椃峴丂嘨丗搰崻導埨棃巗丗寧嶳晉揷忛毈仌徏峕忛乮乫侾俆丏侾侾丏俀侽乯 |

| 丂攲闼挰暥壔怳嫽夛偺掕椺尋廋僣傾乕偱埨棃巗丗寧嶳晉揷忛毈偲偙偺擭丄崙曮偵巜掕偝傟偨偽偐傝偺徏峕忛傊峴偒傑偟偨丅挰偺儅僀僋儘僶僗偱偺擔婣傝儈僯椃峴偱偟偨丅 |

| 丂寧嶳丂晉揷忛偼侾俁係侽擭偛傠抸忛偝傟丄侾係俇俈擭偺墳恗偺棎偺崰丄擈巕巵偑擖忛偟偨傛偆偱偡丅擈巕巵偼侾俆俇俇擭偵奐忛偟丄埨寍偺崙傊憲傜傟偰偄傑偡丅

亀偦偺棊偪晲幰俉恖偑旤嶌偺崙偱懞恖偵摙偨傟丄偦偺屻懞恖偨偪偑嫙梴偺偨傔俉偮偺曟傪寶偰偨丒丒丒亁偲偄偆偺偑墶峚惓巎偺儈僗僥儕乕乽敧偮曟懞乿偱偡偹丅擭戙偼偪傖傫偲巎幚偵懃偭偰偄傑偡丅

偦偺屻侾俇侽侽擭偵杧旜巵偑擖忛偟偰偦偺屻徏峕忛傪寶偰傞偺偱偡偑丄偦偺帪偵晉揷忛傪庢傝夡偟丄偦偺攑嵽傪徏峕忛抸忛偵儕僒僀僋儖偟偰偄傞傛偆偱偡丅

丂偙偺僣傾乕偱偼梋傝帺桼帪娫偑柍偔丄杮娵愓傊峴偔儖乕僩偑惍旛拞偱棫偪擖傝嬛巭忬懺偩偭偨偺偱丄墦偔偐傜挱傔傞偵偲偳傑傝傑偟偨丅偙傟傕巇愗傝捈偟偱枖丄峴偒偨偄傕偺偱偡丅 |

|  |

|  |

|  |

| 丂偙偺徏峕忛乮暿柤愮捁忛乯偑崙曮巜掕偲側偭偨偺偼偮偄嵟嬤丄俀侽侾俆擭乮暯惉俀俈擭乯偺偙偲偱偡丅崙曮偵巜掕偝傟偨棟桼偼寶抸偺峔憿丄婑栘嵶岺偺拰丄旛昳側偳偄傠偄傠側梫慺偑偁傝傑偡偑丄偦偺寛傔庤偵側偭偨偺偼

嬤偔偺乽徏峕恄幮乿偱敪尒偝傟偨乽婩摌嶥乿偱偡丅偙傟傑偱傕崙曮偵側傞梫慺偑偁偭偨偵傕峉傜偢巜掕偝傟側偐偭偨偺偼乽寶抸擭搙乿偺徹嫆偑柍偐偭偨偐傜偱偡丅婩摌嶥偵偼宑挿廫榋偲彂偐傟偰偄偰丄

嶥偵巆偭偰偄偨彫偝側揃寠偑丄徏峕忛偺拰偵巆偭偰偄偨揃寠偲姰慡偵堦抳偟偨偙偲偱偡丅忛撪偺拰偼栺俁侽侽杮偱偦偺俁暘偺侾偼乽婑栘拰乿偱偡丅拰偼摉慠丄係柺偁傝丄崅偝傕偁傝偱彫偝側揃寠傪扵偡偺偼戝曄側嶌嬈偩偭偨偱偟傚偆偹丅

偙偺拰偼擖岥傪擖偭偰奒抜傪忋偑偭偨偲偙傠乮偙偙偼抧奒乯偱丄堜屗偺椉懁偵偁傞拰偱偡丅

崙曮偵巜掕偝傟偨偙偲偱尒妛幰偼戝暆憹偱偡丅 丂偍忛偺廃曈偵偼乽彫愹敧塤丂媽戭乿乽晲壠壆晘乿乽偍杧弰傝偺梀棗慏乿丄戙乆偺忛庡偺偍曟偑偁傞乽寧徠帥乿彮偟棧傟偨弌塤巗偵乽弌塤戝幮乿側偳偨偔偝傫偺娤岝帒尮偑偁傝傑偡丅乽徏峕忛乿偺徻偟偄撪梕偼 偙偺儂乕儉儁乕僕偺亀娤岝埬撪強亁偐傜乽僋儕僢僇僽儖儅僢僾乿丄偦偺拞偺乽徏峕忛乿傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄丅 |

|  |

|

| |

|  |

|  |

|  |

| 椃峴丂嘦丗暉壀巗丒丒搰崻導愇尒嬧嶳乮乫侾俆丏侾侾丏侾乣俁乯 |

| 丂嶐廐丄師孼偺朄帠偱杒嬨廈傊峴偭偨偮偄偱偵丄暉壀巗偺乽儎僼僆僋僪乕儉乿偲婣傝偵搰崻導戝揷巗偵偁傞乽愇尒嬧嶳悽奅堚嶻僙儞僞乕乿偵峴偭偰偒傑偟偨丅 |

| 丂乽儎僼僆僋羵膲絺虠獤紓﹣A抦偭偰偄傑偡偐丅巹偼抦傜側偔偭偰丄埬撪栶偺柮偵暦偄偨傜亀儎僼乕丂僆乕僋僔儑儞偩傛亁偲丄嫵偊偰偔傟傑偟偨丅 屻偱挷傋偨傜暥帤偱彂偔偲乽倄俙俫俷俷両丂僆乕僋僔儑儞乿偲偄偆偙偲偱丄偳偆傕丄僱僢僩擖嶥斕攧傒偨偄偱偡偹丅懅巕偺俲俤俶偑儂乕僋僗偺戝僼傽儞側偺偱峴偭偰傒傞偙偲偵側傝傑偟偨丅 |

|  |

|

| |

|  |

|  |

| 丂拞偺擔丄侾侾/俀偼朄帠丅俁擔栚偺婣傝偵搰崻導偵岦偄傑偟偨丅拞崙摴傪愮戙揷俰俠俿偐傜昹揷摴丄堦偮栚偺乽戝挬俬俠乿偱崅懍傪崀傝丄偦偙偐傜偼崙摴丄導摴側偳偺堦斒摴楬偱偡丅挌搙侾帪娫偱愇尒嬧嶳悽奅堚嶻僙儞僞乕偵拝偒傑偟偨丅

崯張偑乽悽奅堚嶻丒暥壔堚嶻乿偵搊榐偝傟偨偺偼丄俀侽侽俈擭乮暯惉侾俋擭乯俈寧俀擔偱偡丅愇尒嬧嶳偼姍憅帪戙枛婜偺侾俁侽侽擭崰偵敪尒偝傟丄愴崙帪戙屻婜偐傜峕屗帪戙慜婜偵嵟惙婜傪寎偊偰偄傑偡丅柧帯帪戙偵偼嬧帒尮偑屚妷偟丄戙偭偰摵偺嵦孈偑峴傢傟偨傛偆偱偡丅尰嵼偼暵嶳偲側偭偰偄傑偡丅

悽奅堚嶻僙儞僞乕偱偼愇尒嬧嶳偺擖岥揑懚嵼偱柾宆丄塮憸丄儗僾儕僇丄僷僱儖傗敪孈挷嵏偱弌搚偟偨堚暔偺揥帵傕峴偭偰偄傑偡丅偙偺嬧嶳偐傜偺嬧偼崅昳幙偱丄悽奅揑昡壙傕庴偗偰偄傑偡丅崅弮搙偺嬧傪嶌傞偨傔偵摫擖偝傟偨乽奃悂朄乿偵傛傝丄崅昳幙偺嬧偺惢憿偑峴傢傟偰偄傑偟偨丅

丂乽奃悂朄乿丗嘆鑉漬乮偔偝傝偙偟傜偊乯嬧峴娭傪梫愇偺忋偱扏偄偰暡嵱偟丄棻搙偱傛傝暘偗傞丅嘇嵶偐側嬧峼愇偵墧丄儅儞僈儞側偳傪壛偊梟梈偟丄晜偒忋偑傞揝側偳傪庢傝彍偒乽婱墧乮偒偊傫乯亖嬧偲墧偺崌嬥乿傪偮偔傞丅丒丒揝偼廳偄傛偆偱傕嬧傗墧偵斾傋傞偲寉偄偱偡丅 斾廳偼揝丗俈丏俉俇丂嬧丗侾侽丏俆丂墧丗侾侾丏俁側偺偱丄寉偄揝側偳偺晄弮暔偑晜偒忋偑傞偲巚偄傑偡丅偦傟偲丄墧偺梈揰偼俁俀俈亷丄嬧偼俋俇侾亷丄揝偼侾俆俁侽亷側偺偱丄墧偲嬧偺崌嬥偼梕堈偵梟梈偡傞偲巚傢傟傑偡丅丒丒 嘊婱墧傪懡岴幙偺毊毮乮傞偮傏乯拞偱崪奃偲堦弿偵壛擬丄墧傪巁壔丄忲敪丄梕婍傊偺怹傒崬傒丄崪奃傊偺怹傒崬傒側偳偱暘棧偝偣丄嬧偑巆傞丅偦傟傪孞傝曉偟偰嬧偺弮搙傪偁偘傞丅 丂偙傫側愢柧傕塮憸傗丄摦偔恖宍丄僷僱儖側偳偱揥帵偟偰桳傝傑偟偨丅杮柦偺岯摴傗戙姱強愓丄廧戭丄帥堾側偳偼彮乆棧傟偰偄偰丄僔儍僩儖僶僗側偳偱堏摦偡傞偙偲偵側傝傑偡丅崱夞偼柍棟側偺偱丄巇愗傝捈偟偱夵傔偰尒妛偡傞偙偲偵偟傑偡丅 |

|  |

|  |

俇丏戝媣曐娫曕 | |

|  |

|  |

| 椃峴丂嘥丗媨嶈導崅愮曚挰丒戝暘導抾揷巗丒嶳岥導嶳岥巗乮乫侾俆丏係丏俇乣俉乯乯 |

| 丂嶐擭偺弔丄懅巕偺俲俤俶偵偣偑傑傟偰丄嬨廈乣嶳岥傊椃峴偵峴偒傑偟偨丅恄榖偺傆傞偝偲丗媨嶈導崅愮曚挰丄峳忛偺寧偺忛毈偑偁傞戝暘導抾揷巗丄婣傝摴偩傛丄壏愹偩両嶳岥導嶳岥巗丅俀攽俁擔偺僪儔僀僽椃峴偱偡丅俲俤俶偑峴偔搑拞偐傜憗乆偲懱挷傪曵偟丄偁傞堄枴嶶乆側椃偱偟偨偑丄 乽偲偆偪傖傫乿偼偟偭偐傝妝偟傫偱偒傑偟偨丅 |

| 丂屆帠婰丄擔杮彂婭偵婰偝傟偰偄傞乽揤懛崀椪乿偺婲偙偭偨搚抧偱偡偹丅揤懛崀椪丗揤懛偺乽僯僯僊僲儈僐僩乿偑乽傾儅僥儔僗僆僆儈僇儈乿偺柦傪庴偗偰埊尨偺拞偮崙傪帯傔傞偨傔偵崅揤尨偐傜擔岦崙偺崅愮曚曯傊揤崀偭偨偙偲丅傾儅僥儔僗偼崙偺棎傟傪桱偄偰揤娾屗偵偍塀傟偵側傝丄僞僕僇儔僆偑椡擟偣偵娾傪庢傝彍偄偨榖偱偡丅

俽俁係擭偵搶曮塮夋乽擔杮抋惗乿偱傾儅僥儔僗偑嶐擭朣偔側偭偨尨愡巕偝傫丄僞僕僇儔僆偵摉帪墶峧偩偭偨挬幀懢榊偑墘偠偰榖戣偵側傝傑偟偨丅 丂崅愮曚偲偄偆抧柤偼屆偔偐傜嵼偭偨傛偆偱丄崱偺崅愮曚挰嬤曈傪乽忋崅愮曚乿 垻慼偺奜椫嶳傪娷傔偨抧堟傪乽壓崅愮曚乿偲尵偭偨傛偆偱偡丅崅愮曚挰偼乽惣塒媙孲乿偵懏偟偰偄傑偡偑丄偦偺杒搶懁丄戝暘導偵乽塒媙巗乿偑偁傝傑偡丅戝暘丄孎杮丄媨嶈偑堦懱偲側偭偰偄偨傛偆偱偡偹丅 乽崅愮曚嶳乿偼懚嵼偟偰偄傑偣傫偑丄乽崅揤尨乿偲傛偔帡偨柤慜偺乽揤恄尨嶳乿偑崅愮曚挰偺恀搶丄戝暘導嵅攲巗乮偝偄偒偟乯偵偁傝傑偡丅偱偼丄扵朘夋憸傪偳偆偧丒丒丒 |

|  |

|  |

|  |

弔婫戝嵳乮惣杮媨嵳乯俆寧俀擔丒俁擔 廐婫戝嵳乮搶杮媨嵳乯俋寧俀俀擔丒俀俁擔 揤埨壨尨媨嵳侾侽寧俀侾擔 | |

|  |

丂偙偺抾揷巗偱夁偛偟偨桳柤恖俀柤傪徯夘偟傑偟傚偆丅傑偢丄擔杮恖側傜扤偱傕抦偭偰偄傞乽戨楑懢榊乿丅亀峳忛偺寧亁傗乽弔偺偆傜傜偺嬿揷愳丒丒丒乿偺亀壴亁丄乽敔崻偺嶳偼揤壓偺浻乮偗傫乯丒丒丒乿偺亀敔崻敧棦亁側偳傪嶌嬋偟偰偄傑偡丅楑懢榊偼侾俉俈俋擭乮柧帯侾俀擭乯搶嫗偱惗傑傟丄柧帯俀俆擭丄侾俀嵨偺帪偵抾揷偵揮戭偟丄壓偵昞帵偟偨

廧戭偵俀擭敿嫃廧偟偨傛偆偱偡丅偙偺壀忛毈傪扵専偟偨傝丄壒妝傗奊偑岲偒側彮擭偱偟偨丅傢偢偐俀俁嵨侾侽儢寧偺抁偄惗奤偱堦斣岲偒側挰偩偭偨傛偆偱偡丅

丂傕偆堦恖偼丄柧帯俁俈擭偵杣敪偟偨擔業愴憟偱妶桇丄愴巰偟偨侾俉俇俈擭乮柧帯尦擭乯抾揷惗傑傟偺 乽峀悾晲晇拞嵅乿偱偡丅儘僔傾娡戉偑杮嫆抧偲偟偰偄偨椃弴峘乮尰嵼偺戝楢巗乯傪暵嵡偡傞愴偄偺拞偱忔偭偰偄偨乽暉堜娵乿偑嫑棆偺偨傔偵捑杤偟妡偗偰偄傑偟偨丅偙偺傑傑捑杤偡傞偲揋偵婡枾暥彂偑搉偭偰偟傑偆 嫲傟偑偁偭偰丄晹壓偺乽悪栰乿偑帺敋偝偣偵暉堜娵偺慏幒偵岦偄傑偟偨丅壗帪傑偱宱偭偰傕悪栰偑栠偭偰偙側偄偺偱丄峀悾偼慏撪傪扵偟夞傝傑偟偨偑尒偮偐傝傑偣傫丅巇曽側偔媬柦儃乕僩偵忔傝堏傠偆偲偟偨帪偵揋偺朇抏傪庴偗偰愴巰偟偨偺偱偡丅晹壓傪巚偆孯恖偺嵃偑敪婗偝傟偨傕偺偲偟偰丄愴巰屻丄偡偖偵彮嵅偐傜拞嵅偵徃奿丄乽孯恄乿偺 柤慜傪憽傜傟傑偟偨丅偙偺榖偑彞壧偲側偭偰丄戝惓尦擭偵乽恞忢彫妛峑彞壧乿偲偟偰敪昞偝傟傑偟偨丅嶌帉偼晄柧偱偡偑丄嶌嬋偼乽壀栰掑堦乿愢偑桳椡偱偡丅偦偺擭偺彞壧偵嵹偭偰偄偨偺偑乽戞侾妛擭乿擔偺娵偺婙丄搷懢榊丄側偳丅乽戞俁妛擭乿弔偑棃偨丄側偳丅乽戞係妛擭乿弔偺彫愳丄峀悾拞嵅丄媖拞嵅側偳丄乽戞俆妛擭乿悈巘塩偺夛尒丄 側偳丅乽戞俇妛擭乿濷寧栭丄側偳丅偙偙偵偁偘偨嬋柤偼憤偰壀栰掑堦偺嶌嬋偱偡丅乽峀悾拞嵅虊虃獋S擭惗偵棟夝偱偒偨偺偱偟傚偆偐丅彞壧偲孯壧偑擖傝崿偠偭偨晄巚媍側曇廤偱偡傛偹丅偙偺俀擭屻偺戝惓俁擭乮侾俋侾係擭乯偵乽揺捛偄偟斵偺嶳丒丒乿偺亀傆傞偝偲亁偑敪昞偝傟傑偟偨丅堦嶐擭偺俀侽侾係擭偑乽傆傞偝偲抋惗侾侽侽廃擭乿偱偟偨丅 丂傢偨偔偟丄側偤偩偐偙偺乽峀悾拞嵅乿偺壧傪抦偭偰偄傑偡丅俁斣傑偱偁傝傑偡偑丄侾斣偐傜俁斣傑偱壧帉傪尒偢偵壧偊傞偺偱偡丅巹偺晝恊丄曣恊偑柧帯俁侽擭戙惗傑傟偱妛峑偱廗偭偨偙偺壧傪巕庣塖戙傢傝偵偱傕壧偭偰偄偨偺偱偟傚偆偐丠 丂偙偺摵憸偺屻偵挀幵応偑偁傝丄戨楑懢榊偺媽嫃偑傢偐傜側偔偰幵傪巭傔偰丄奜偺僩僀儗憒彍傪偟偰偄偨偍偽偪傖傫偵暦偄偰傒傑偟偨丅乽偙偺摴傪傑偭偡偖峴偭偰丄偁偺揦偺娕斅傪嵍偵峴偭偨傜偄偄傛丄曕偄偰傕偡偖偩傛乿偲嫵偊偰偔傟傑偟偨丅摵憸傪尒偰偄偨傜側傫偲側偔乽峀悾拞嵅乿偺壧偑晜偐傫偱偒偰岥偢偝傫偱偄偨傜 偦偺偍偽偪傖傫傕堦弿偵壧偄偩偟偨偺偱偡丅偳偆尒偰傕愴屻惗傑傟丅乽側傫偱丄偙偺壧傪抦偭偰偄傞偺丠乿偲暦偄偨傜丄乽偍偹偊偪傖傫偑椙偔壧偭偰偄偨偺偱壇偊偰偟傑偭偨乿偦偆偱偡丅偦傟偩偗抾揷偺恖偵偼怹摟偟偰偄偨壧側偺偱偟傚偆偹丅

|

| ||

俁丏嶰偺娵丂係丏擇偺娵丂俆丏杮娵丂偱偡丅寶暔偼柧帯俈擭偵庢傝夡偝傟偰偄傑偡丅慡崙揑偵摨偠傛偆偵夝懱偝傟丄擖嶥丄暐偄壓偘傜傟偰偄傑偡丅 |

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |

| 丂俀攽栚偼嶳岥巗偺乽搾揷壏愹乿偵攽傑傝傑偟偨丅偙偺壏愹偼傓偐偟傓偐偟丄敀屜偑彎傪桙偡偨傔偵擖偭偰偄偨偲偄偆揱愢偑偁傝丄敀屜偺孮憸偑偁傝丄僉儍儔僋僞乕偵側偭偰偄傞傛偆偱偡丅奐搾偼栺俇侽侽擭慜丄愹幙偼扨弮傾儖僇儕惈偱愹尮壏搙偼俈侽亷慜屻偱偡丅

崯張偵墢偺偁傞恖偨偪傪徯夘偟傑偡丅 庬揷嶳摢壩偼塤悈巔偱椃傪偟側偑傜帺桼棪偺攐嬪傪嶌偭偰偄傑偡丅侾俉俉俀擭乮柧帯侾俆擭乯嶳岥導崱偺杊晎巗惗傑傟丄 壃尨堜愹悈偵巘帠偟傑偟偨偺偱捁庢弌恎偺旜嶈曻嵠 偲摨栧偱偡丅侾俋俁俉擭乮徍榓侾俁擭乯偵偙偺搾揷壏愹偄乽晽棃嫃乿傪寢埩偟偰偄傑偡丅儐乕儌傾傕偁傝帺桼鑸払側嶌晽偱丄嬪旇偺暥帤偼擔婰偐傜偺帺昅偩偦偆偱偡丅拞尨拞栫偼侾俋侽俈擭乮柧帯係侽擭乯偙偙丄搾揷壏愹偺惗傑傟丄侾俋俁俈擭乮徍榓侾俀擭乯偵朣偔側偭偰偄傑偡丅傢偢偐俁侽嵨丅 帊嶌偼俁俆侽曆埲忋偱丄庡戣偼乽憆幐姶丄垼惿丄桱烼 乿丅巕嫙擇恖傪梒彮婜偵朣偔偟丄惛恄晄埨掕偺帪婜傕桳偭偨傛偆偱偡丅庡側嶌昳偼丄帊廤乽嶳梤偺壧乿乽嵼傝偟擔偺壧乿丅乽墭傟偭偪傑偭偨斶偟傒偵乿乽傑偨棃傫弔乿側偳偼戝惃偺嶌嬋壠丒拞偱傕崌彞嬋偺嶌嬋壠乽懡揷晲旻乿偑懡偔偺嶌昳傪巆偟偰偄傑偡丅 偙偺丄帊旇偵偁傞乽摱梬乿偵傕嬋偑晅偗傜傟偰偄傑偡丅傕偆堦恖偼愥丂廙偱偡丅幒挰帪戙偺乽悈杗夋乿乽慣憁乿偱偡丅侾係俀侽擭乮墳塱俀俈擭乯乣侾俆侽俇擭乮塱惓俁擭乯偛傠丄搾揷壏愹偺奐愹偲摨帪婜偱偡丅嶳岥巗偺搶杒懁偵乽忢塰帥乿偑偁傝丄懘張偵偵悈杗夋傗乽愥廙掚乿偑偁傝傑偡丅 傢偨偟偑巕嫙偺崰偐傜抦偭偰偄偨偺偼彮擭帪戙偺僄僺僜乕僪丅亀偍宱傪塺傑偢偵奊偽偐傝昤偄偰偄傞偺偱丄敱偲偟偰拰偵敍傝晅偗傜傟傑偟偨丅椳偑彴偵揌傝棊偪丄懌偺巜偱偹偢傒偺奊傪昤偒傑偟偨丅偦傟偑慺惏傜偟偐偭偨偺偱偦傟埲屻丄奊傪昤偔偺傪嫋偝傟傑偟偨亁偲偄偆偍榖偱偡偑丄屻偺憂嶌偲偄偆愢傕嵼傞傛偆偱偡偑丄梒彮偐傜 奊偺嵥擻偑桳偭偨偲偄偆偍榖偱偟傚偆丅侾係俆係擭偛傠偵廃杊偵峴偒丄嶳岥巗偵乽揤壴亂偰傫偘亃乿夋幒傪寶偰偨傛偆偱偡丅 |

|  |

儐乕儌儔僗偱慣枴堨傟傞嬪偱偡丅擔婰偐傜偲偭偨帺昅偱偡丅 | |

|  |

丂偟偺偺傔偺丂傛傞偺偆傒偵偰丂婦揓柭傞丅丂 丂偙偙傠傛丂偍偒傛丂栚傪惲傑偣丅 丂偟偺偺傔偺丂傛傞偺偆傒偵偰丂婦揓柭傞丅丂 丂徾偺栚嬍偺丄婦揓柭傞丅 丂丂丂丂侾俋俁俁丏俋丏俀俀 | |

|  |

| 墫扟掕岲幨恀婰擮娰丒尒妛乮乫侾俆丏俀丏侾俋乯 |

| 丂嶐擭丄嬚塝挰愒嶊偵偁傞乽墫扟掕岲幨恀婰擮娰乿傪尒妛偟傑偟偨丅偙偙偱丄屆偄塮夋偺億僗僞乕傗嶨帍側偳傪揥帵偡傞婇夋揥偑峴傢傟傞偙偲傪怴暦偱抦傝丄塮夋戝岲偒恖娫偲偟偰偼尒摝偣側偄巚偄偱丄尒妛偵弌偐偗傑偟偨丅変偑壠偐傜侾帪娫掱搙偺丄愒嶊偺奀偺懁偵偁傞夛応偱偟偨丅 幚偼丄偙偺墫扟掕岲乮偰偄偙偆乯偲偄偆幨恀壠偺偙偲偼懚偠忋偘側偐偭偨偺偱偡偑丄徍榓弶婜偐傜徍榓偺廔傢傝傑偱妶摦偝傟偨傛偆偱偡丅夛応偼掕岲巰偺惗壠傪夵憰偟偨傕偺偱丄峕屗枛婜偐傜夢慏栤壆偲偟偰昰巕娵乽偊傃偡傑傞乿偲偄偆杒慜慏偱彜偭偰偄偨傛偆偱偡丅塮夋偺億僗僞乕偼庡偲偟偰暿娰偺搚憼傪夵憰偟偨択榖幒側偳偵揥帵偝傟丄塮夋偺嶨帍偺懡偔偼杮娰偺俀奒偵揥帵偝傟偰偄傑偟偨丅 杮娰偼夢慏栤壆偺晽奿偱丄梿珥巇忋偘偺堘偄扞丄捠傝偵柺偟偨憢偵偼奿巕丄斴乮傂偝偟乯偺壓偵偼乽偆偩偮乿偑晅偗傜傟偰偄傑偡丅幒撪偵偼乽昰巕娵乿偺婙側偳傕忺傜傟偰偄傑偟偨丅導偺暥壔嵿傪怽惪偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅 |

|  | |

奿巕偺晅偗傜傟偨憢 | 侾俋俆侽擭戙偺梞夋億僗僞乕偑忺傜傟偰偄傑偡 |

|  |

嶨帍柤偑塃撉傒偵側偭偰偄傞偲偙傠偵屆偝傪姶偠傑偡 | 昰巕娵偺婙偑忺傜傟偰偄傑偡 |

| 変偑壠偺儕僯儏乕傾儖丒奜暻偲壆崻偺揾憰 |

| 丂俀擭敿慜乮俀侽侾俀丏係乣俆寧乯偺偙偲側傫偱偡偑丄変偑壠傪寶偰偰娵侾侾擭偑夁偓丄奜暻傗壆崻偑彮偟偢偮彎傫偱偒偰偄傑偟偨丅偐側傝偺弌旓偵側傝傑偡偑丄巚偄愗偭偰奜暻偲壆崻傪慡柺揑偵揾憰傪偟傛偆偲巚偄棫偪傑偟偨丅娸杮挰撪偺嬈幰偵偍婅偄偟偰懌応傪慻傒丄僱僢僩傪挘偭偰丄捝傒偺寖偟偄偲偙傠偼

俁搙揾傝偵側偭偨傝偟傑偟偨偑丄奜暻偼傄偐傄偐偵側傝丄壆崻偼擬愴傪斀幩偡傞揾椏偵偟偰偄偨偩偄偰丄俀奒傗壆崻棤偺壏搙偑悘暘壓偑傝傑偟偨丅奜婥壏搙偲偺嵎偱尵偊偽揾憰慜偼俀奒偱亄俀丏俆亷丄壆崻棤偼亄俀侽亷偱偁偭偨偺偑揾憰屻偼戝暆偵壓偑偭偰丄俀奒偑亄侾丏俀亷丄壆崻棤偼亄俉丏侽亷偵側偭偨偺偱偡丅 丂偦傟傑偱偼俀奒偵忋偑傞偲偒偵侾抜偢偮偁偑傞搙偵偳傫偳傫弸偔側偭偰偄偨偺偵丄偦傟傪梋傝姶偠側偔側傝傑偟偨丅揾憰屻偺壞傪傕偆俁夞夁偛偟傑偟偨偑丄悘暘妝偵側傝傑偟偨丅揾憰拞傕壆崻偵忋偑偭偰丄崱傑偱尒偨偙偲偺柍偄宨怓偑尒傜傟偨偺傕妝偟偄偙偲偱偟偨偹丅 |

|  |  |

寶暔慡宨丒懌応慻傒 |

|  |  |

尯娭墶丒幨恀偱偼栚棫偪傑偣傫偑墣偑偁傝傑偣傫丅 | 僈儗乕僕僐儞僋儕晹丒墭傟偑崜偄 | 尯娭壆崻丒昞柺偑偐側傝攳傟偰偄傞 |

|  |  |

尯娭墶丒岝戲偑弌偰僺僇僺僇偱偡丅 | 僈儗乕僕僐儞僋儕晹丒昞柺偺偞傜偞傜偑徚偊偰丄墭傟偵偔偄偲巚傢傟傑偡丅 |

尯娭壆崻丒扺偄僽儖乕僌儗乕偱偡丅 |

|  |  |

尯娭壆崻丒廳偹揾傝偺嵟拞偱偡丅 | 戝壆崻丒壓揾傝偑廔傢偭偰廳偹揾傝偺嵟拞偱偡丅 |

| 戝嶳僸儖僘尒妛夛丒僷乕僩俁 |

| 丂偙偺搙偼攲闼挰抋惗侾侽廃擭偲尵偆偙偲偱丄挰柉尷掕偱曞廤偝傟尒帠摉慖偟傑偟偨丅偙偺僞僀僩儖柤偼乽僷乕僩俁乿偲側偭偰偄傑偡偑丄巹偑尒妛偡傞偺偼係夞栚丅侾夞栚偼儁儞僔儑儞傪宱塩偟偰偄偨崰偵彽懸尒妛偑偁傝傑偟偨丅

偦偺帪偼攏偺悢傕彮側偔丄峔撪慡懱偑傑偩惍旛拞偱偟偨丅俀夞栚乮僷乕僩侾乯偑俀侽侽俁擭侾侾寧偺偙偲丅偙偺帪偼柲攏俁姤傪庢偭偨偽偐傝偺乽僗僥傿儖僀儞儔僽乿偑栚嬍偱偟偨丅俁夞栚乮僷乕僩俀乯偑俀侽侽俇擭俇寧偱丄偦偺帪偼俧嘥偺俶俫俲儅僀儖僇僢僾傪彑偭偨

乽儘僕僢僋乿偑栚嬍偱偟偨丅 丂偙偺乽戝嶳僸儖僘乿偼杒奀摴怴姤挰偺僲乕僗僸儖僘偺僌儖乕僾偱丄懡偔偺攏偑丄僨價儏乕傑偱偙偙偱挷嫵傪庴偗傑偡丅俀侽侾俁擭偺僟乕價乕攏乽僉僘僫乿傕崱擭俀侽侾係擭偺僟乕價乕攏乽儚儞傾儞僪僆儞儕乕乿傕偙偙偱堢偪傑偟偨丅 偙偙偵偼丄俉侽侽倣廃夞僟乕僩僐乕僗偲俉侽侽倣偺嶁楬僐乕僗偑偁傝傑偡丅戝懱侾俆侽摢偖傜偄偺攏偑嫃偰丄挷嫵傗媥梴偟偰偄傑偡丅 偁偝偭偰乮侾侽寧俀俇擔乯偺媏壴徿偱埑搢揑側侾斣恖婥偵側傞偲巚傢傟傞乽儚儞傾儞僪僆儞儕乕乿偼丄崱丄孖搶偱夁偛偟偰偄傑偡丅 乽僉僘僫乿偼嶐擭偺奙慁栧徿丄崱擭偺戝嶃攖偵弌憱偟丄戝嶳僸儖僘偱塻婥傪梴偭偰偄傑偡丅攏尒偣傪婜懸偟偰偄偨偺偱偡偑丄朶傟傞偙偲偑偁傞偺偱攏朳偱偺尒妛偵側傝傑偟偨丅戙傢偭偰攏尒偣偺庡栶偼丄偙偺壞娭壆婰擮丄嫗惉攖俙俫偺儅僀儖廳徿傪楢攅偟丄壞偺儀僗僩儅僀儖墹 偵婸偄偨乽僋儔儗儞僩乿偲側傝傑偟偨丅偙偺攏偼朶傟傞偙偲偼柍偄傛偆偱丄柍帠丄攏尒偣偵弌偰偔傟傑偟偨丅応撪偺尒妛偼僠乕僼丒儅僱乕僕儍乕偺惸摗偝傫偺埬撪偱丄侾帪娫梋傝偺妝偟偄傂偲帪偱偟偨丅 |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

攏柤偼傑偩晅偄偰偄側偔偰丄曣攏偲惗傑傟擭偑柤慜偱偡丅晝曣偺寣摑偐傜僟乕僩楬慄偵岦偄偦偆偱偡丅 | 捠嶼丄廳徿俇彑偺幚椡攏偱偡丅侾侾寧偺儅僀儖丒僠儍儞僺僆儞僔僢僾乮俧嘥乯偵弌憱梊掕丅 |

攏朳偱偼惸摗偝傫偐傜旲傪側偱偰栣偭偰丄偲偰傕朶傟傫朧偲偼巚偊側偄壜垽偄僉僘僫偪傖傫偱偡丅 |

| 嶁挿丒夑栁恄幮偺廐嵳 |

| 丂変偑壠偐傜侾倠倣傎偳偺強偵偁傞丄嶁挿丒夑栁恄幮偺廐嵳偑崱擭傕侾侽寧俋擔偵奐嵜偝傟傑偟偨丅偙偺夑栁恄幮偼宑挿係擭乮侾俆俋俋擭乯丄嶁挿丒孎扟偵

憂寶偝傟丄姲暥尦擭乮侾俇俇侾擭乯偵偙偺応強偵慗偝傟偨傕偺偱偡丅嶁挿抧嬫撪偱崙摴侾俉侾崋慄偺僶僀僷僗岺帠偑寁夋偝傟丄偦傟偵敽偭偰堚愓敪孈挷嵏偑峴傢傟偰偄傑偡丅挷嵏偺寢壥丄侾枩俆愮擭慜偺愇婍丄屆戙偺孈棫偰拰寶暔愓丄孲偺栶強愓乮夛尒孲迳偁偄傒偖傫偑乯丄

抌栬岺朳愓丄恖崪偺擖偭偨愇娀側偳丄偨偔偝傫偺堚暔傗堚峔偑妋擣偝傟偰偄傑偡丅屆偔偐傜嶁挿偵偼恖偑懡偔廧傫偱偄偨偺偱偟傚偆偹丅 丂夑栁恄幮廐嵳偼梛擔偵娭學側偔丄侾侽寧俋擔偵峴傢傟傑偡丅嫬撪偵偼帺帯夛傗偙偳傕夛偑塣塩偡傞栭揦偑暲傃丄巕嫙傒偙偟偑嵳傪惙傝忋偘丄 廔斦偵偼價儞僑僎乕儉偑峴傢傟傑偡丅偙偺擔偼丄変偑壠偵偲偭偰丄梉怘傪嶌傜側偔偰傕椙偄斢側偺偱丄妝偟偔嶲壛偟偰偄傑偡丅峕屗帪戙偐傜偺楌巎傪姶偠偝偣傞戝捁嫃丄摂楿丄悈敨側偳偑偁傝傑偡丅擭崋偺撉傒庢傟傞俁偮偺愇搩傪 宖嵹偟偰偍偒傑偡丅 |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

| 捁庢導嶰挬(傒偝偝)挰嶰摽嶳嶰暓帥搳擖摪(側偘偄傟偳偆) |

| 丂壏愹抧偲偟偰桳柤側嶰挬挰丒嶰摽嶳嶰暓帥搳擖摪偵忋偑偭偨偺偼嶐擭丄俀侽侾俁擭俋寧偺偙偲偱偟偨丅彮乆抶傟偽偣側偑傜偛徯夘偟傑偡丅偙偺丄娾孉偵偼傔崬傑傟偨傛偆偵寶偭偰偄傞搳擖摪偼

嬤擭偺尋媶偐傜偼暯埨枛婜偲偝傟偰偄傑偡丅尰嵼丄崙曮偵巜掕偝傟偰偍傝丄偙偺弔偵乽戝嶳塀婒崙棫岞墍乿偵曇擖偝傟傑偟偨丅悽奅堚嶻傊偺搊榐傕栚巜偟偰偄傞偦偆偱偡丅 丂偙偺嶰暓帥偼捁庢導拞晹偺憅媑巗偐傜丄撿懁偵偁傞嶰挬挰乣搶偵岦偐偭偨導摴増偄偵埵抲偟偰偄傑偡丅 憅媑巗偐傜侾俁倠倣偖傜偄偱偡丅導摴増偄偺挀幵応偐傜搳擖摪傑偱偼丄偐側傝偺擄強偱戝恖偺懌偱搊傝侾帪娫丄壓傝俆侽暘偖傜偄偱偡丅 丂憳擄帠屘傕帪乆婲偒偰偍傝丄暈憰傗孋偵偼拲堄偑昁梫偱偡丅摿偵孋偼搊傞慜偵専嵏偑偁傝傑偡丅搊傜傟傞応崌偼丄偔傟偖傟傕偛拲堄傪丅 |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

| 暷巕丒壛栁愳偍抧憼偝傫弰傝 |

| 丂俶俫俲捁庢敪抧堟僪儔儅亀偪傚偭偲偼丄僟儔僘偵丅亁偑俛俽僾儗儈傾儉偱侾寧侾俋擔偵曻憲偝傟傑偟偨丅乽僟儔僘乿偲偼丄丄乽嬸偐乮幰乯乿偲偄偆堄枴偐傜揮偠偰丄乽偍挷巕傕偺乿偲偐

乽僠儍儗儞僕惛恄墵惙偱撍攺巕傕側偄偙偲傪偟偰偟傑偆偑丄偳偙偐憺傔側偄恖丅恖惗傪妝偟傕偆偲偡傞恖乿偺偙偲傪巜偡傛偆偵側傝丄乽僟儔僘傕傫乿偲屇傫偩傝偟偰偄傞傛偆偱偡丅

僪儔儅傪尒偨姶偠偱偼丄亀偪傚偭偲偼丄僟儔僘偵丅亁偼亀彮偟偼丄婃挘傝夁偓偢尐偺椡傪敳偄偰丅亁偲偄偆撪梕偵巚傢傟傑偡丅弌墘偼乽崟愳抭壴偝傫乿乽怷徆巕偝傫乿乽屆扟堦峴偝傫乿偨偪偱偟偨丅

僪儔儅偺拞偵暷巕偺壓挰偺彫楬偵偁傞偍抧憼偝傫傪攓傓僔乕儞偑偁傝丄慡懱偱傕悢売強偺偍抧憼偝傫偑弌偰偒偨偺偱偡丅暷巕巗偺娤岝僈僀僪傪挷傋偰傒傞偲丄

乽壛栁愳偍抧憼偝傫儅僢僾乿偑尒偮偐傝傑偟偨丅壛栁愳増偄偲偦偙偐傜彮偟棧傟偨帥挰偁偨傝偵俙乣倅傑偱俀俇懱偺偍抧憼偝傫偑偁傝傑偡丅壛栁愳偺挿偝偑俀倠倣

偖傜偄丄帥挰傕娷傔偰曕偔峴掱偼曅摴係倠倣偖傜偄偱偡丅堚愓偺巇帠媥傒偺娫偺嶶曕偵偼偪傚偆偳偄偄偐側偲巚偭偰丄偍抧憼偝傫弰傝傪巚偄棫偪傑偟偨丅

丂幵偼嵟婑偺挀幵応偵巭傔偰丄俁夞偖傜偄偵暘偗偰丄偍抧憼偝傫傪嶣傝曕偒傑偟偨丅壛栁愳増偄偺晹暘偼塃娸偲嵍娸偵戙傢傝偽傫偙偵偁傞偺偱丄嶣塭傕偼偐偳傝傑偟偨偑丄 帥挰偁偨傝偱偼丄偐側傝扵偡偺偵嬯愴偟傑偟偨丅抧恾偲偼摴偑堦杮堘偭偰偄偨傝丄尒偮偐傜偢偵偖傞偖傞扵偟夞偭偨傝偱丄懡暘墑傋侾侽倠倣偖傜偄偼曕偄偨傛偆偱偡丅 壛栁愳偼丄峕屗帪戙枛婜偵偼暷巕忛偺奜杧偲偟偰傕棙梡偝傟偰偄偨傛偆偱丄悈楬塣斃偺栶栚傪壥偨偟偰偄偨傛偆偱偡丅 丂偙偺僪儔儅偵弌墘偝傟偨怷徆巕偝傫丄崱擭偵側偭偰導偺娤岝戝巊偺傛偆側億僗僩偵廇擟偝傟偨傛偆偱偡丅 丂榖偼彮偟曄傢傝傑偡偑丄崱擭偼丄彞壧乽傆傞偝偲乿偑抋惗偟偰偐傜侾侽侽廃擭偲偄偆偙偲偱丄俇寧拞弡偵偼乽怷徆巕偝傫偺儈僯僐儞僒乕僩乿傗丄乽僼僅乕儔儉乿 丄乽摱梬丒彞壧侾侽侽嬋儅儔僜儞乿側偳傕寁夋偝傟偰偄傑偡丅 |

|  |  |

岝柧婩婅 | 墑柦婩婅 |

拠椙偟婩婅 |

|  |  |

奐娽婩婅 | 嫶搉偟婩婅 |

嬻偒憙彍偗婩婅 |

|  |  |

慞峴婩婅 | 徫偄恖惗婩婅 |

寶偰捈偟婩婅 |

|  |  |

拞奀傊岦偐偄傑偡 | 帣岇婩婅 |

挿庻婩婅 |

|  |  |

奐塣婩婅 | 岾暉婩婅 |

庒曉傝婩婅 |

|  |  |

暯榓婩婅 | 僀儃偲傝婩婅 |

怴揮婩婅 |

|  |  |

恑妛婩婅 | 愳増偄偵桳傞丄悈栘偟偘傞偝傫婑憽偺乽僇僢僷偺嶰暯乿 |

彜攧斏惙婩婅 |

|  |  |

墌枮婩婅 | 岝柧婩婅 |

偍嫋偟婩婅 |

|  |  |

寬峃婩婅 | 暯榓婩婅 |

帣岇婩婅 |

|  |  |

嫶偺岦偙偆偑拞奀乮婦悈屛乯 | 椙墢婩婅 |

壛栁愳丒拞奀梀棗慏偼栺俀帪娫乣俀帪娫敿偺僐乕僗 |

| 崙摴侾俉侾崋慄僶僀僷僗岺帠 恑捇忬嫷 |

| 暷巕巗屲愮愇抧嬫偐傜嶳娫晹傪捠傝丄攲闼挰嶁挿丄嬥夢丄嵟屻偵擔栰愳傪墇偊偰丄媑掕抧嬫傑偱崙摴侾俉侾崋慄偺僶僀僷僗岺帠偑寁夋偝傟丄 堦晹奐捠偟偰偄傑偡丅偙偺嬫娫偼偢偭偲堚愓挷嵏偵実傢偭偰偒偨偲偙傠偱丄偦偺挷嵏傕偙偺廐偖傜偄偱姰慡偵廔椆偡傞尒崬傒偱偡丅弶傔偺崰偼憪姞傝 傪偟偨傝丄僠僃乕儞僜乕偱栘傪敯嵦偟偨傝丄寢峔戝曄側挷嵏嶌嬈偱偟偨丅偳偺摴楬傕偦偆偱偡偑丄嵟弶偺抧宍偐傜摴楬憿惉偵傛偭偰慡偔堘偭偨 抧宍偵側偭偰偟傑偄傑偡丅摴楬偑弌棃偰偟傑偆偲嵟弶偺抧宍傗娐嫬偑偳偆偩偭偨偺偐巚偄弌偣側偄偔傜偄偱偡丅僶僀僷僗偺偨傔偺巹偺嶌嬈偼傕偆丄偙偺弔偱廔傢偭偨偺偱丄 崱偺偆偪偵姰惉傑偱偺恑捇忬嫷傪巆偟偰偍偙偆偲巚偄傑偡丅 |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

|  |  |

| 丂抧嬫偺柤慜偼丄攲闼挰乕乮戝帤乯嶁挿乕乮帤乯懞忋偲偄偆傛偆偵帤柤傪巊偭偰偄傑偡丅偙傟偑丄堚愓挷嵏偺嵺偵巊傢傟偰偄傞堚愓柤偵側偭偰偄偰丄 乽嶁挿懞忋堚愓乿偲偄偆傛偆偵昞帵偝傟偰偄傑偡丅乽戞俇乿乽戞俈乿乽戞俉乿偼丄懡暘丄堚愓挷嵏偺堊偵晅偗傜傟偨楢斣偩偲巚傢傟傑偡丅乽晛栧帥棤乿偼丄嶁挿抧嬫偵偁傞戙昞揑側帥堾偱丄帤柤偑傢偐傜側偔偰丄偦偺棤傪挷嵏偟偰偄傞偺偱丄偦偆偄偆抧嬫柤偵偟傑偟偨丅 乽師偺旜崻乿傕帤柤晄柧偱丄攲妝捤乣僽僕儔乣偵懕偔旜崻偩偐傜丄乽師偺旜崻乿偲偟傑偟偨丅乽嬥夢奟忋乿乽嬥夢奟壓乿傕帤柤晄柧偱丄偙偺傛偆偵柤晅偗傑偟偨丅 |