|

YAO Dental Clinic

〒683-0004

鳥取県米子市上福原3-3-22

TEL 0859-23-5858

FAX 0859-23-5850

|

|

|

【口腔内蛍光観察法について】

口腔内蛍光観察装置で口腔内に青色光(約450nm)を照射し、その反射光によって組織の異型性の有無を観察します。

上皮異型性組織や炎症は青色光を反射することなく、光を吸収してしまうため暗色として見えます。

これをFVL(蛍光可視の消失)と呼びます。

正常細胞→青緑色に見える(蛍光可視の保持)=FVR(Fluorescence Visualization Retention)

異常細胞→暗色に見える (蛍光可視の消失)=FVL(Fluorescence Visualization Loss)

この装置によって、悪性化が疑われる病変のスクリーニング検査が行えます。

補足1:異型性(Atypia)とは

異型性(いけいせい)とは、腫瘍細胞に対して用いられる用語で、正常細胞とは形態に違いがみられることを指します。

その違いの程度、すなわち正常細胞からどれだけ形が異なっているかの度合いのことを異型度と言います。

異型性は、細胞レベルに違いがみられる細胞異型と、細胞の配列の乱れや組織の構築に違いがみられる構造異型とに分けて評価することがあります。

一般的には、両者を総合的に判定することが多いとされています。

良性腫瘍は一般的に異型性が乏しく、異型度が低い疾患です。

これに対し悪性腫瘍(癌や肉腫)は一般的に異型性が目立ち、異型度が高い疾患と言えます。。

補足2:異形成(Dysplasia)とは

異形成は、癌が発生する前段階で、異型度の弱い病変が先行してみられる状態です。

すなわち前がん病変のことを指すことが多い様です。

前がん病変には、良性・悪性の区別が難しく、臨床上もすぐには進行しないような病変が含まれます。

例として、子宮頚部に発生する異形成が挙げられます。

【やお歯科クリニックでの蛍光観察装置の利用】

当院院長は、日本口腔外科学会認定の専門医です。

開院以来、10数例の原発癌、転移性癌を診査・診断し高次医療機関に紹介しております。

この装置を導入したことによって、さらに診査診断の精度が向上するものと考えられます。

もちろん確定診断は不可能ですが、疑わしい場合には鳥取大学医学部付属病院口腔外科等への高次医療機関に紹介させてい頂きます。

蛍光観察装置 「ORALOOKR」 株式会社HITS PLAN製

【蛍光観察について】

(1)原理

健康な細胞にはFAD補酵素が存在し、このFAD補酵素が蛍光物質であると考えられています。

上皮異形性やがん細胞においては、細胞の代謝が活性化しFAD補酵素が減少するため、自家蛍光が低下し、暗色となります。

上皮異形性やがん細胞 : 細胞の代謝が活性化↑⇒FAD補酵素が減少⇒自家蛍光が低下⇒暗色化(FVL)

また、正常なコラーゲン架橋構造もFAD同様に蛍光物質であると確認されているが、がんの浸潤により架橋構造が破壊されると自家蛍光が低下するため暗色に見えます。

(2)深達度

口腔内蛍光観察装置は、肉眼では判別が難しい粘膜異常の確認などには非常に有効である事が確認されていますが、照射される青色光が到達する深度はおよそ3-4mmまでであるとされます。

そのため、顎骨の異常や、厚い白板で覆われた部位などは青色光が到達しないため蛍光に変化は認められないことが報告されています。

(3)観察方法

①室内の照明を落とした状態で使用します

蛍光灯などの光が多く存在する場合、正確な病変の描出ができない可能性があります。

②口腔内蛍光観察装置は、口腔内から約8cm~10cm離した状態で観察を行います。

距離が近すぎたり、遠すぎる場合は写真撮影の際に焦点が合いにくい可能性があります。

また、歯牙は強い白色反射(ハレーション)を起こします。

歯肉などの比較的、歯牙に近い部分を観察する場合ハレーションが強く観察し難い場合も

あります。

(4)観察時のポイント

①炎症性病変との鑑別を考える

咬傷や口内炎などの場合、ターンオーバーの期間を考慮し回復傾向の有無を確認します。

②対称部位に同様のFVLがないか確認する

対称部位にFVLが確認出来る場合は、比較的良性の可能性が高い。

③口腔がんの好発部位との関係性を考慮する

FVL病変の部位と、口腔がんの好発部位を考慮し少しでも疑わしい場合は、精密検査の実施

が必要です。

④良性病変との鑑別をすることが重要

出血などを伴う病変の場合、ヘモグロビンの働きによりFVLとして観察されます。

⑤他の検査方法(視診・触診・擦過診・細胞診・組織診など)と合わせて診断する

口腔内蛍光観察装置での感度、特異度はともに100%ではありませn。

口腔内蛍光観察装置はスクリーニング機器として使用すること。

視診や触診での所見と異なる場合には、必ず他の検査方法と併用します。

【蛍光観察の実際 】

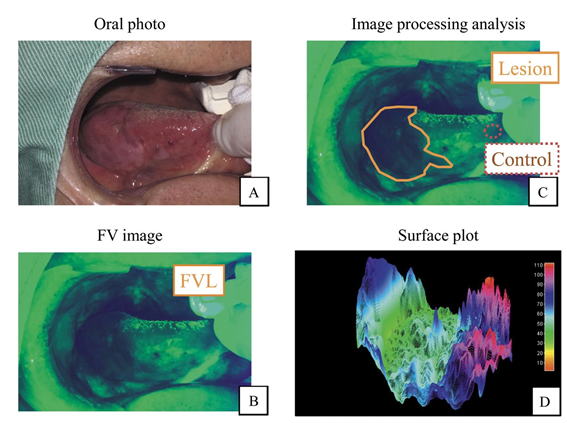

(1)蛍光観察装置での観察画像

引用元文献

「The Utility of Optical Instrument "Oralook " in the Early Detection

of High-Risk Oral Mucosal Lesions.」

MORIKAWA・T、KOSUGI・A SHIBAHARA・T Anticancer Research 39:2519-2525 2019

A:通常の口腔内写真

右舌縁部に悪性疾患が存在しています。

B:蛍光観察画像

同部に暗色領域(FVL)が観察されます。

C:病変部と健常部の比較

健常部は明るく、病変部では暗色領域(FVL)が観察されます。

D:解析ソフトを利用したデジタル画像

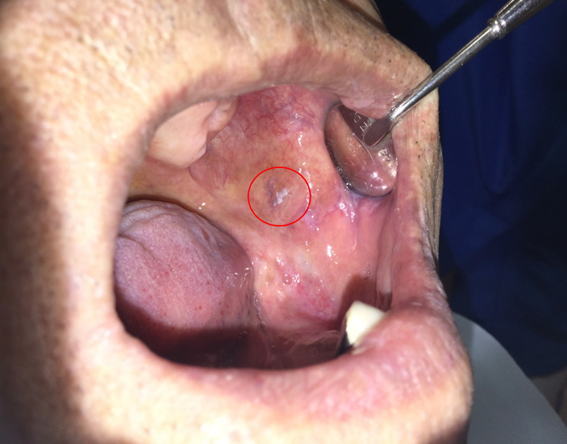

(2)実際の症例1:蛍光撮影陽性(FVL)で悪性疾患であった症例

例1:74歳 男性

平成30年2月、義歯不適合を主訴に当院を受診されました。

この時から左右)頬粘膜にレース状の白色病変を認めていましたが、さらにその2年前にも他の病院歯科で義歯による擦過痕の疑いにて加療されていました。

義歯新製と併せて、以後定期的に経過を追っていました。

平成5月初旬から、左)頬粘膜部に軽度の膨隆を認めるようになりました。

6月10日、Oralookによる蛍光観察を行ったところ、膨隆部がやや陽性反応を示しました。

左右)頬粘膜白板症 左頬粘膜腫瘍(疑い)にて鳥取大学医学部口腔外科へ紹介。

組織病理検査では悪性所見はありませんでした。

異形成の少ない白板症として、経過観察となりました。

(3)その他:正常(FVR)と考えられた症例

①症例1:臨床診断 血管腫

血管腫は良性疾患です。

やはり蛍光観察では正常(FVR)を示します。

②症例2:舌下部 白板症(疑い)

右舌下に比較的平坦な白色変化を認めます。

|