神武天皇の東遷は266年に始まった

ヒコホホデミ

津田左右吉は神武天皇とホノニニギの間にヒコホホデミ、ウガヤフキアエズの二代が入ることについて、コノハナノサクヤビメが生んだホデリ(火照)、ホスセリ(火須勢理)、ホオリ(火遠理)の三柱は火の神格だが、ホホデミ(穂々手見)は火ではなくて稲穂であり、稲穂と関係の深い邇々芸と結びつくとしている。

ヒコホホデミは特別な存在だというのだが、そのヒコホホデミは物語では孫にあたるはずの神倭伊波礼毘古(神武天皇)と同一人物であったと考えられるふしが有るとしている。これは『日本書紀』に見られることで『古事記』にはない。

八段一書第六

是を神日本磐余彦火火出見天皇の后とす

十段一書 第二

亦は神日本磐余彦火火出見尊と號す

十段一書第三

次に神日本磐余彦火火出見尊

十段一書第四

次に磐余彦火火出見尊

神武紀始め

神日本磐余彦天皇、ただの御名は彦火火出見

神武紀元年

神日本磐余彦火火出見天皇と曰す

津田左右吉はホノニニギを中心とする物語は高千穂の峰に下ったことと、国つ神の娘をめとってホホデミを生んだことであり、その子のヒコホホデミは、もともとは海幸彦、山幸彦とは関係がなく、大和への東征の主人公であったとしている。

大和へ東征するのはヒコホホデミだったが、後に物語の構成が変わりヒコホホデミの次にウガヤフキアエズの一代をおくことになり、ヒコホホデミのかわりに新たに東征物語の主人公として神武天皇が生まれたというのだ。

これは台与と並び立つ男王(ホノニニギ)の子に位置付けられる複数の人物がいるということだろう。『古事記』はホオリ(火遠理)の別名がヒコホホデミだとし、『日本書紀』は山幸彦をヒコホホデミとしている。

『古事記』と『日本書紀』を合わせて考えると山幸彦のヒコホホデミとホオリのヒコホホデミ、及び神武天皇のヒコホホデミの3人がいることになってくる。これはどうゆうことだろうか。

正始8年に難升米の元に黄幢・詔書が届いたが、難升米はこのことを大義名分として狗奴国の官の狗古智卑狗を殺すようだ。狗古智卑狗は菊池彦のことだとされているから、肥後の菊池川流域が女王国の版図に入ったのだろう。

私は青銅祭器について部族が通婚関係の生じた宗族に配布したと考えているが、青銅祭器の分布圏には同族関係にある人々がいる。肥後の青銅祭器は緑川流域まで分布しているから肥後北半が女王国の影響下に入ったと考えてよいだろう。

つまり九州は狗古智卑狗が殺されたことによって、青銅祭器の分布する北半と、分布の見られない南半に分かれることになったと考える。そしてその中間には同族関係にある者と無いものが共存する緩衝地帯ができたと考える。

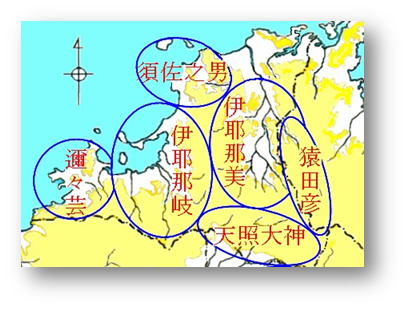

図でホノニニギの神話圏としているのが青銅祭器の分布する地域であり、ヒコホホデミの神話圏としているのが分布の見られない地域になる。図の神武天皇の伝承圏が同族関係にある者と無いものが共存する緩衝地帯になったと考える。

『梁書』倭国伝・『北史』倭国伝は台与と男王が並び立ったことを伝えているが、前述したようにこの台与と並び立った男王が神話のホノニニギのようだ。また司馬昭が相国(総理大臣)になってからも何度かの倭人の遣使・入貢があり、さらに泰始の初めにも遣使してきたとある。

司馬昭が相国だった時の何度かの倭人の遣使・入貢のなかに、山幸彦(火折)のヒコホホデミが行ったものがあるのではなかろうか。ホノニニギが台与の後継者として遣使したのに対し、山幸彦(火折)のヒコホホデミは南九州の侏儒国の王として遣使したのだと考える。

山幸彦(ホオリ)のヒコホホデミは海神の宮に行くことになっているが、 海神の宮の場所について、藤原貞幹は1781年に発表した『衝口発』で奄美諸島とし、薩摩の国学者、白尾国柱も『神代山陵考』で「世の人の多くは今の南琉球であると言っている」としている。

しかし海神の神話はなぜか南九州ではなく玄界灘沿岸が舞台になっている。『日本書紀』一書は海神の名を豊玉彦としているが、この豊玉彦が玄界灘沿岸や対馬に見られ、壱岐の海神社でも祀られている。

『新撰姓氏録』は阿曇氏を「綿積豊玉彦神之子、穂高見命」の子孫とし、『古事記』は「綿津見神の子、宇都志日金拆命の子なり」としている。対馬や壱岐で祀られる綿積神ならイザナギの子とされる阿曇三神や住吉三神が祭られていてもよさそうのものだ。

山幸彦(火折)のヒコホホデミが南九州の侏儒国の王として遣使しようとしたのを玄界灘沿岸や対馬・壱岐の海人たち、ことに安曇海人が支援したのだと考える。しかし当時の魏は実態のない国になっていたし、司馬昭は魏の相国で倭王を冊封する権限がなく、この遣使・冊封は実現しなかったと考える。

神武天皇

私は日向神話について侏儒国(日向)が統合される過程で起きた6つの事件が、神武天皇を天照大神(卑弥呼)の6世孫(ホノニニギの4世孫)とするために、塩土の老翁(事勝国勝長狹)を仲介にして纏め直されていると考えている。

1、事勝国勝長狹の国土奉献の物語

2、木花之咲夜姫の物語

3、海神の宮の物語

4、海幸彦・山幸彦の物語

5、高千穂の峰降臨の物語

6、神武天皇東遷の物語

注意しなければならないことは5、の高千穂の峰降臨以外のすべてに塩土の老翁が介在しており、塩土の老翁の介在がないと日向神話は6つの独立した物語になることだ。6、の神武天皇東遷の物語でも塩土の老翁が介在している。

塩土の老翁を介在させることにより6つの独立した物語を一つのストリーリーに纏めると共に、天孫降臨によって女王国と侏儒国を結びつけている。3人ヒコホホデミが居るのは同時期のことが語られているからだと考えるのがよいだろう

唯僕が住所をば、天つ神の御子の天津日継知らしめすとだる天の御巣如して、底つ石根に宮柱ふとしり、高天原に氷木たかしりて治め賜はば、僕は百足らず八十くま手に侍ひなむ

日向神話では事勝国勝長狭が国譲りをすることになっているが、出雲神話では大国主が国譲りをすることになっていて、国を譲る代償として高天ヶ原にいる天つ神の御子(ホノニニギ)の住むような立派な宮殿を建てるように要求することになっている。

この文でも「高天原に氷木たかしりて」とあってホノニニギは高天ヶ原に居ることになっている。スサノオが高天ヶ原を追放されて出雲に降るのと同様に、ホノニニギの天孫降臨は史実ではないだろう。

吾田の長屋の笠狭の御崎に至ります。時に彼処に一の神有り、名を事勝国勝長狹と曰ふ。故、天孫、其の神に問いて曰はく「国在りや」とのたまふ。對へて曰く「在り」とまうす。・・・・此の事勝国勝神は是伊弉諾尊の子なり。亦の名は鹽土老翁

これは『日本書紀』第四の一書に見える事勝国勝長狹の国土奉献の物語だが、事勝国勝長狹は「伊弉諾尊の子なり。亦の名は鹽土老翁」とされている。事勝国勝長狹がホノニニギ(台与の後の男王)に統治権を譲り渡したことが天孫降臨の物語になったと思うのだ。

当時はメダルのような小型鏡や後漢鏡を分割した分割鏡が鋳造されていたが、小型鏡や分割鏡は完鏡の絶対数が不足したのでそれを補うために造られたと言われている。無くなっていた一面と半分は分割境として、服属してきた出雲や南九州の首長にに配布されたと考える。

平原遺跡に大鏡の一面と半分が存在していなかったのは、ホノニニギが糸島郡に居て日向(侏儒国)や出雲の統合を指揮したからだと解釈し、それが決着した時点で神武天皇の東遷が始まるのだと考える。

つまりホノニニギの天孫降臨は女王国による倭人の部族連合国家統一の気運が出てきたということだと考えるのだ。司馬昭が相国だった間の倭人の何度かの遣使は、こうした事態に対処するために倭王に冊封される必要があって行われたのだろう。

神武天皇のヒコホホデミも緩衝地帯の王としての冊封を受けようとしたと考える。しかし当時の魏は実態のない国になっていたし、司馬昭は魏の相国で倭王を冊封する権限がない。結局、神武天皇のヒコホホデミが冊封を受けたのは晋が成立した翌年になったと考える。これが266年の倭人の遣使だろう。

『日本書紀』神功皇后紀六十六年条には「是年、晋武帝泰初二年、晋起居注云、武帝泰初二年十月、倭女王遣重譯貢献」とあるが、『晋書』武帝紀には 「泰始二年十一月己卯月、倭人来たりて方物を献ず」となっており「倭女王」という文字はない。

倭人伝の記事によると台与の遣使は帯方郡使の張政の送還を兼ねたものだった。台与の遣使は台与の即位を魏に報告することと、魏が難升米に黄幢・詔書を授与したことに対する答礼のためだと考えなければならない。

それが魏が滅んだ後の西晋の武帝に対して行われというのだがの間には20年ほどの差が出る。外交関係の常識としてそのようなことがあるわけがない。台与の遣使は張政が来た247年か、翌248年に行われていなければならない。

『日本書紀』は神功皇后が摂政六十九年に崩御したとするために、六十六年条に『晋書』武帝紀の記事を引用しようとしたが武帝紀には「倭女王」という3文字がないので、『晋起居注』には「倭女王」の文字があるとしたのだろう。

266年の遣使は台与ではなく神武天皇のヒコホホデミが行ったのだが、晋の成立が265年12月だから、季節風のことを考えると使者の出発は266年初夏、『晋書』武帝紀には 「泰始二年十一月己卯月」とあるから帰国は267年になったと考えられる。

中国の諸王朝は外臣の王の支配領域を稍に制限していたので、天皇に許された支配領域は日向国臼杵郡の高千穂の峰を中心とする260キロ圏内だったと考えている。それは日向北部・肥後・豊後になる。

天孫降臨の高千穂の峰については霧島山系の高千穂の峰と日向国臼杵郡の高千穂の峰の二つの伝承があるが、霧島山系のものは山幸彦(火折)のヒコホホデミの神話に付随するものであり、日向国臼杵郡のものは神武天皇のヒコホホデミの伝承に付随するものなのだ。

神武天皇の東遷

中国の諸王朝は外臣の王の支配領域を稍(方六百里260キロ四方)に制限していたから、神武天皇の支配領域は日向北部・肥後・豊後に限定されていた。その神武天皇が大和に王朝を開くことができたのはどうしてなのだろうか。

この謎を解くカギはナガスネビコが「天神の子、饒速日命を主君として仕えている」と言っていることだと考えている。ニギハヤヒは物部氏の祖とされているが、物部氏は神武天皇が大和に入る以前にすでに大和盆地に勢力を伸張していた。(筑紫の岡田宮)(神武天皇の熊野迂回 その1)

物部氏の本拠地は東大阪市石切の付近、あるいは八尾市渋川付近など、生駒山脈の西側の河内潟平野部とされているが、伝承では神武天皇東征時以前に既に河内国河上の哮峰(いかるがのみね)に「天磐船」に乗って天降りし、更に大和の鳥見白庭山に遷ったとされている。

九州の遠賀川流域から、四国の北岸を通って堺に上陸し、生駒の西の日下(草香)から大和川流域に展開したともある。『日本書紀』に見える神武天皇の岡田宮での1年間の滞在は、遠賀川流域のニギハヤヒの一族から東遷の同意を取り付けることに目的があったと考えられる。

大和に入った神武天皇に対し、ナガスネビコは「天神の子、饒速日命を主君として仕えている。天神の子が二人もいるはずがない。天神の子だと言って国を奪うつもりだろう」となじる。

それに対し天皇は、「天神の子は多い。お前が主君とする者が本当に天神の子なら、それを表す物が必ずあるはずだ。それを見せ合おう」と答えている。こうして互いに天羽々矢と歩靫(弓矢と矢入れ)を見せ合う。

天皇の天羽々矢と歩靫を見たナガスネビコは、天皇が本当の天神の子であることを知る。天皇がナガスネビコに見せたのは天羽羽矢と歩靫ではなく、266年の遣使で授与された倭王であることを表す金印・紫綬・詔書だったはずだ。

ニギハヤヒがナガスネビコを殺して天皇に帰順したことにより神武天皇は大和に拠点を置くことができたと考えるのだ。私は応神天皇と物部氏を共に57年に遣使して金印を授与された奴国王の末裔だと考えている。(筑紫の蚊田)

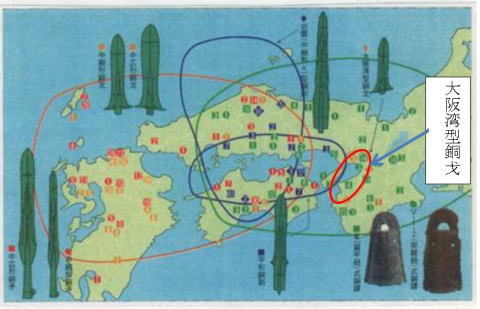

物部氏は「八十物部」と言われて同族が多く実体のわからない氏族だが、奴国王の子孫と称しており、大阪湾沿岸にも同族が居たのではなかろうか。そのことを思わせるのが銅戈だ。銅戈の分布の中枢は北部九州だが、大阪湾の沿岸には大阪湾型と呼ばれる銅戈が分布している。

1世紀の奴国王の時代に、すでに大阪湾沿岸に九州の部族と同族関係にある宗族が存在していたと考えるのだ。また淡路島の古津呂では中細形銅剣b類14本が出土したが、そのうちの2本は大分市浜および尾道市大峰山出土のものと同じ鋳型で作られており、淡路島と瀬戸内・九州との交流関係がうかがえる。

ナガスネビコが「天神の子、饒速日命を主君として仕えている」と言っているのは物部氏が奴国王の末裔だからだろうし、後に応神天皇が即位するのも同じ理由によるものだと考える。

弥生時代が終わり古墳時代が始まるのは3世紀の後半だとされているが、266年の遣使からまもないころとするのがよいと考えている。そして神武天皇の崩御は280年ころで、奈良県箸墓古墳が神武天皇の墓だと考える。

磯城県主・十市県主・春日県主の事跡は記録に残っていないが、いずれも箸墓古墳の周辺の県主であり、大和朝廷の成立に何等かの重要な関係を持っていることが考えられる。神武天皇の東遷以後、大王の外戚として初期の大和朝廷を主導したのだろう。

三輪山信仰は大物主(大国主の別名)を祭神としており、 磯城県主はその大物主を祖とする一族ではないかとする説があるが、大物主は磯城県主・十市県主・春日県主などの神話・伝説上の祖であり、大三輪氏(大神氏)はその大物主を祭る祭祀氏族だと考える。

箸墓古墳については 倭迹迹日百襲姫の墓とされており、卑弥呼の墓だとする説もあるが私は磯城県主・十市県主・春日県主などが中心になって築いた神武天皇の墓だと考えている。