方位・距離の起点・終点が明示されている例はない

二つの夫余

面土国の名は倭人伝に見えず存在しないと考えられているが、東夷伝の地理記事で方位・距離の起点・終点が明示されている例は一例もない。今まで発表されてきた起点・終点はすべて推察されたものだ。

狗邪韓国の七千余里が釜山までの距離ではなく馬韓と弁韓の国境までの距離であること、あるいは倭国の万二千里が末盧国の海岸までの距離であることは別項の「稍とは」で述べているが、夫余伝でそれを見てみよう。

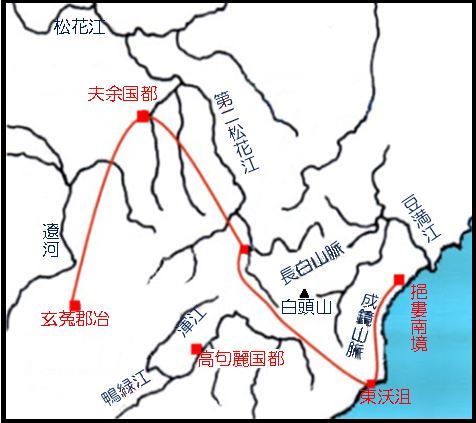

正始6年(245)、当時玄菟郡太守だった王キ(斤+頁)は幽州刺史の討伐をうけて逃亡した高句麗王の位宮を追撃するため相当数の軍勢を率いて玄菟郡冶を出立し、夫余の国都付近まで行っている。

図の赤線はその際の王キの経路を想定したものだが、さらに王キは沃沮を経由してユウ婁の南境まで進んでいる。この想定経路は王キに関する東夷伝の記事を通読してみないと理解できない。

王キに対して夫余王は迎効(国都の郊外で出迎える儀式)を行い、また軍糧を提供するなど敵意の無いことを示し、さらに季父(年齢の近い叔父)親子を殺している。季父親子は逃亡した高句麗王を助けることが考えられたので、夫余王は季父親子を殺したのだろう。

夫余の元の国都は吉林省吉林市付近にあったが、高句麗が精強になったために西に移ったと言われており、殺された季父親子が高句麗の庇護を受けて元の国都周辺の第二松花江上流部を支配していたのだろう。夫余伝には次のようにある。

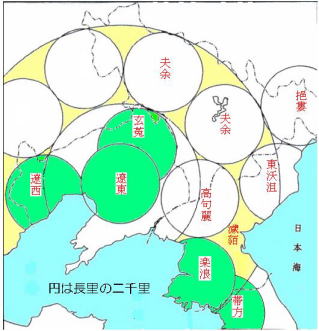

夫余は長城の北に在り。玄菟を去ること千里。南は高句麗と、東はユウ婁と、西は鮮卑と接す。北に弱水が有り方二千里可かり。戸八万

山尾幸久氏によると玄菟郡冶は遼寧省撫順付近であり、夫余国都は吉林省農安付近だということだが、図は山尾氏の説に従って作図している。倭人伝・韓伝の千里は65キロだが、この場合の千里は倍の130キロになる。

北の弱水とは松花江と考えることができ、夫余の位置は第二松花江の下流部になると思われる。ところがユウ婁伝では夫余との位置関係が次のように記されている。

ユウ婁は夫余の東北千余里にあり、大海に面し南は北沃沮と接す。其の北の極まる所を知らず。

山尾氏はユウ婁をロシアの沿海州方面だとしているが、ユウ婁は大海(日本海)に面し南は北沃沮に接しているというのだから、日本海沿いにある国だと見なければならならず、北朝鮮の東北部から吉林省・黒竜江省の朝鮮族自治州にかけての豆満江流域であることが考えられている。

ところが夫余伝の夫余は第二松花江の下流域にあった国のようだが、その場合の「東北千余里」は松花江中流域になる。これではユウ婁が大海に面し南は北沃沮と接しているという豆満江流域にはならない。

この場合には「東二千里」でなければならない。つまりユウ婁伝の「東北千余里」の起点は第二松花江の下流部の吉林省農安付近ではなく、上流部の松花湖付近なのだ。

おそらく起点は夫余の旧国都だった吉林省吉林市付近の、殺された季父親子の根拠地だろう。ユウ婁は季父親子の根拠地の東北千余里にあるというのだ。

夫余には新旧二つの国都があるのだが、夫余伝の「夫余は長城の北に在り」は玄菟郡から見た新国都の方角が示されており、ユウ婁伝の「ユウ婁は夫余の東北千余里」は旧国都から見たユウ婁の方位・距離が示されている。

常識的な方位・距離の起点は新国都のはずだが、夫余伝にもユウ婁伝にも新・旧二つの国都が方位・距離の起点になっているという記述はない。これには引用された原典があるだろうがそれを見ることができない。

この季父親子の根拠地の例のように方位・距離の起点・終点が明示されている例はなく、起点・終点は東夷伝の地理記事を解析することで求めなければならない。

このことは倭人伝の地理記事を考察するうえで重要なヒントになる。倭人伝に面土国という国名が見えないので面土国は存在しないと考えられているが、面土国は「従郡至倭」の行程と「自女王国以北」の接点に位置している。

倭人伝に面土国の名が記されていないのは省略されているためであって存在しないということではなく、その存在は倭人伝の記事を解析してみないとわからない。

私の場合はたまたま『邪馬台国の秘密』を読んだことで宗像郡に着目するようになり、宗像郡を面土国だと考えるようになったが、方位も距離も書かれていないから宗像郡以外を想定することも可能だ。

面土国を糸島郡や福岡平野だと考えてもよいし、遠賀川々口の芦屋とすることもできる。舞鶴湾や福井県の宮津湾とすれば畿内説も成り立つが、それには相応の根拠が必要で、根拠が確実でなければ邪馬台国論争の二の舞になる。