私のブログ『邪馬台国と面土国』

kyuusyuuhukuoka.blogspot.jp/

部族は宗族の母系血縁集団だ

宗族

冊封体制が機能するには二つの条件が満たさなければならないが、その第一は中国に強力な中央集権国家が存在し、その力が周辺民族に影響を与えることであり、第二は周辺民族が未開状態を脱していて、冊封体制を受け入れるだけの政治的社会が形成されていることだ。

建武中元二年(五七)に奴国王が遣使するが、奴国王の使者は大夫と自称していた。一世紀半ばの倭国にすでに中国の王、候、大夫、士という身分制度のようなものが存在し、冊封体制を受け入れるだけの社会になっていたが『魏志』倭人伝に次の文が見られる。

其の風俗は、国の大人は皆四、五婦を持ち、下戸もあるいは二、三婦を持つ。婦人はみだらでなく嫉妬しない。盗竊はなく諍訟も少ない。其の法を犯すに軽い者は其の妻子を没し、重い者は其の門戸を滅し宗族に及ぶ。尊卑おのおの差序が有り相臣服するに足る

この文の中に親族関係を表す妻子、門戸、宗族が出てくるが、3世紀中ごろの倭人社会に中国の妻子・門戸・宗族に相当する親族単位があった。妻子は一つの家屋に住む男とその妻、および未婚の子供たちだ。

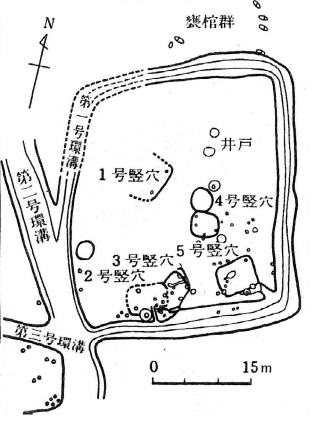

倭人伝に「屋室有るも父母・兄弟は臥息処を異にす」とあるが、父母と兄弟は生活する建物が別になっているというのだ。それを思わせる出土例は幾つもある。福岡市比恵遺跡では30メートル四方ほどの溝で囲まれた区域内に5基の竪穴住居があり、そのうちの4基が同時に存在していた可能性があるという。

図を見ると父母が最初に建てたのが3号竪穴だが子供が生まれて手狭になり1号竪穴に移ったと考えることができる。男の子は3人で女の子の数は2人か3人だろう。

近くには結婚前の若者のために、いわゆる娘宿・若者宿があると考えると面白い。3人の男の子が成人して嫁を迎えると、3号竪穴の周辺に男の子とその妻子が住む2・4・5号竪穴住居が建てられたと考える。

同様の例は鳥取県妻木晩田遺跡でも確認されていて、1600〜5000平方メートルほどの比較的に平坦な場所に、竪穴住居3〜4基と掘建柱建物2〜3基で小集落が形成されていることが観察されている。これを「居住単位」と呼んでおり、妻木晩田遺跡では25ほどの居住単位が確認されている。

比恵遺跡には30メートル四方ほどの溝で囲まれた区域が四ヶ所あり、全体で門戸を形成していたことが考えられる。単純計算では全体で60〜80人が住んでいたと考えることができるが、妻木晩田遺跡でも70〜80人という数が考えられている。

中国では家が集まって集落を形成するがこれを房という。房は同族意識が強くきわめて排他的、閉鎖的で、境界や墓地、水利などの利害の対立はもちろんのこと、感情の行き違いなど些細なことまで、事があると武器を取って争う「戒闘」を行った。後世の例では戒闘に大砲を借りてくる事まで行われたという。

倭人伝に見える門戸は中国の房に当たると見るのがよいようだ。歴史の古い門戸は大きな集落を形成するが、考古学ではこうした大集落を母村(母集落)と呼び、小さな集落を子村、あるいは娘村と呼んでいる。母村(母集落)と子村、あるいは娘村の結びついたものが宗族だと考えられる。

有力な門戸は集落の周囲を堀で囲み柵を設けて集落を守ろうとしたが、これを環壕集落と言い佐賀県吉野ヶ里遺跡などが有名だ。

環壕集落を中国やヨーロパの城壁で囲まれた都市国家と同じ性格を持つものとする説もあるが、これは拡大解釈で環壕集落には国家としての性格はない。門戸の集落ではあるが王を出すことのできる有力な門戸の集落であり政治的拠点であったと見るのがよい。

その門戸の集合体が宗族だが、中国の宗族は父系の血縁集団で幼長の序列があり年長者には服従しなければならないが、宗族長を出す家系はなく宗族長は長老仲間から選ばれる。

横の結びつきも重視されていて同年配の者は幾世代を経過した後にも兄弟と呼ばれる。倭人伝の宗族もそうした集団であったことが考えられるが、中国と違い族長を出す家系は存在していただろう。

宗族は父系で血縁関係をたどることのできる範囲内の人々の集団だがそれは氏族に似ている。その根本的な違いは宗族に階級差が無いのに対し、氏族は政治結社的な性格があり支配、非支配の関係が明確なことだ。宗族が政治的に統合され再編成されたものが氏族のようだ。

日本に氏族が出現するのは大和朝廷が成立したことにより、部族制社会から氏姓制社会に移行したためだ。氏姓制下の氏族は最初に大和朝廷に服属した者を始祖とし、これを神として祭る宗廟祭祀を行ったが、祭祀の場が後に神社になると思われる。

部族は存在したか

このことは以前から気になっていたが、改めて考えてみると日本には部族など存在しなかったと思っている人がいると思う。その原因として「部族=未開民族」だと考えられていることがある。

これについてはかなり以前から問題視されてきたが、ここでいう部族はそのような意味ではなく英語のtribeのことで、民族と氏族(宗族)の中間に位置する集団のことだ。

日本の神話では民族以前は神代だとされているので、民族と氏族(宗族)との間にtribeに相当する集団が存在することが考えられておらず、適当な訳語がない。つまり神代とは部族制社会ということだ。

中国でも周以前に宗族は統合されて同姓の氏族に編成されおり、漢民族にも部族は存在しないように考えられているが中国の氏族の実態は部族と見るのがよいようだ。

周辺の民族には三世紀にも部族(トライブ)が存在していた。『魏志』高句麗伝によると、高句麗の有力な部族には桂婁部、消奴部、絶奴部、順奴部、灌奴部の五部族があった。

初めは消奴部の部族長が部族連盟の盟主だったが、支配体制が整うにつれて桂婁部の部族長に権力が移っていった。前盟主部族の部族長と、現盟主部族長の妻の出身部族の部族長は「古雛加」という尊称で呼ばれ、他の部族長は「相加」と呼ばれて区別されていた。

夫余では有力な部族長は馬加、牛加、猪加、狗加などの家畜名で呼ばれた。加とは部族長を意味し、その下に宗族長がいる。辰韓では土着の金と流移民の朴、昔などの宗族が結合した斯盧族が優勢だった。馬韓では伯済族が知られている。

中国の王朝は異民族の有力な族長を外臣として冊封したが、冊封を受けるには国が形成されていなければならず国が大きいほど高い位が与えられる。大人階層が多くの妻を持ったのは国を大きくするためだった。

紀元前108年に楽浪郡が設置されると倭人も冊封体制に組み込まれるが、部族は連合しあるいは併合されて大きくなり、それにつれて国も大きくなっていくと考えられる。部族国家が連合したものを部族連盟国家と呼ぶことにしたい。

倭人伝には戸数千〜三千の小国と二万〜七万という大国があり、大小三〇ヶ国で女王国が形成されていたが、戸数千〜三千の小国の中には後に律令制の郡になるものがある。この小国が部族国家であり、女王国が部族連合国家で、邪馬台国、奴国、投馬国などの大国は部族国家と部族連盟国家の中間の形態の国だと考えることができる。

部族

親族による集団構成には二つの形式があり、一つは始祖を起点として、その子孫を集団に編成する方法だ。個々人が自己の出身を祖先に結び付けて意識するような場合、始祖との関係の辿りかたを「出自」と言い、この方法で構成された集団を出自集団という。

この方法は系譜の記憶が確実であるかぎり、始祖を特定すれば自動的にその子孫の範囲が確定するのであいまいさが残らない。この点では始祖中心の出自集団は恒常的な生活集団を編成するのに適しており、倭人伝に見える門戸・宗族も出自集団だ。

もう一つの集団編成の方法はある個人を基点とする類系の集まりで、社会人類学ではこれをキンドレッドと言っているが、それは系譜上の関連の近い父系・母系の双方の親族で形成される。平常は互いに親族であることを認識しているだけだが、さしせまった必要がある時に援助を求めるような相手の集まりだ。

キンドレッドは個々人ごとに異なるので、それを集団に編成すると集団の限界が曖昧になり、限界を設けないと集団の範囲は無限に広がるので集団を形成するには適していない。

ある個人のキンドレッドが集団に編成されるにしても、目的を達成するために編成され、目的が達成されると解散するような集団であることが多いとされている。

しかし限界をはずしてしまうとその構成員は無限に拡大するので、巨大な集団を形成するには出自集団よりも有利になるが、キンドレッド集団の例として部族が挙げられる。

出自集団とキンドレッド集団は、相反するものではなくむしろ併存する。人々が出自集団に編成されている社会であっても、同時に個々人は父系、母系のキンドレッドを持っていて、倭人伝に見える宗族を構成している人々も、それぞれキンドレッドを持っている。

中国・朝鮮では儒教の影響で姓が重視されており、現在の中国の姓は6百とも千とも言われ、やはり朝鮮半島でも姓は少ない。日本の場合はキンドレッドの範囲が狭く、一万を超えるといわれている。

現行の日本民法では血族は六親等まで、配偶者・姻族は三親等までをキンドレッドとする限界を設けている。だが弥生時代の後半には中国・朝鮮のような巨大なキンドレッド集団が存在していた。

宗族は父系の出自集団だから同族間の通婚は認められず、通婚相手は族外に求めなければならないから、必然的にキンドレッドの分布は基点になる宗族の居住地に近いほど密度が濃く、遠くなるほど薄くなる。必然的に宗族間の通婚が重なる地域には自然発生的な通婚圏が形成されることになる。

この自然発生した通婚圏は水利を共有したり物資を融通しあったり、敵に対して団結して戦ったりするので文化統一体を形成するようになる。このような集団が社会人類学でいう部族(トライブ)だと考えられる。

人類学の定義では、部族は共通の言語や祭神を持ち、一共通領域を占有し、同質の文化、伝統を持つ人々の集団とされている。宗族(リネージ・クラン)が通婚することにより結合して統一体を形成し、擬制された共通の祖先を持ってその祭祀を行い、地域言語(方言)で会話すると、それが部族(トライブ)だと考えればよい。

縄文時代の社会形態が部族社会だったことが考えられ、弥生時代も基本的には部族社会だったが、日本の場合には人口密度が高く、部族が一定領域を占有することはできなかっただろう。

これは複数の部族が一定地域内に混在するということだが、その一定地域内の部族が政治的統一体の国を形成することが考えられる。これを部族国家と呼ぶのがよいと思っている。

稲作が経済基盤だったから宗族は小河川を占有して稲作を行い、水利を共有する中河川流域の宗族と通婚することが多いので、中規模河川の流域ごとに部族国家が形成されたことが考えられる。中規模河川のない地域では隣接する小河川との間で部族国家が形成される。

遠賀川流域の場合を例にとると支流の彦山川流域、嘉麻川流域、穂波川流域、犬鳴川流域に、それぞれ部族国家が存在したようだ。遠賀川下流域にも存在していた。

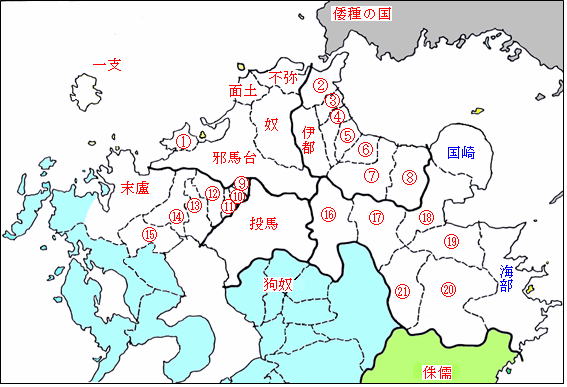

彦山川流域の部族国家が倭人伝の伊都国であり、遠賀川下流域の部族国家が不弥国だが、嘉麻川流域、穂波川流域、犬鳴川流域の部族国家は統合されておりこれが戸数2万の奴国だと考えられる。戸数5万の投馬国は筑後川中・下流域の部族国家が統合されたものだと考えられる。

弥生時代には中国・朝鮮半島製の青銅器が流入してくるが、中国・朝鮮半島の影響を受けて前期に部族国家の形成が準備され、中期には部族国家が存在していたことが考えられる。

下図は倭人伝の記述から私が推察している部族国家だが、図中の数字は倭人伝に国名のみが列記されている21ヶ国の記載順だ。

王の支配する大小の部族の集まりを部族連盟と呼び、その国を部族連盟国家と呼ぶことにしたい。部族国家は部族が国を形成したものだが、その部族国家が統合されてさらに規模の大きな国を形成したものが部族連盟国家だと考えるのがよい。

女王国が部族連合国家であり、戸数2万の奴国、5万の投馬国、7万の邪馬台国は部族国家と部族連合国家の中間の形態の国だと考えるのがよいと思っている。

部族は地域ごとに部族国家を形成するが、国には部族の利害を調整する王が必要だ。王は有力な部族が擁立するが弱小部族も王の支配を受ける。こうして部族は王を擁立するための政治集団になっていき王の擁立を巡って対立するようになる

部族国家の首長が中国に使者を送り、貢物を献上すると王の爵号と、六百里四方の稍を支配する権限が与えられた。九州北半、中国・四国地方、近畿地方にそれぞれ部族によって擁立された首長がいたが、中国に使者を送り王の爵号を得ることができたのは地理的な理由もあり九州北半の首長だけで、それが卑弥呼であり帥升だった。

古墳時代になると大和朝廷が成立し、部族連合国家が統合されて民族国家の倭国になる。弥生時代の倭人社会は、冊封体制が氏族を基幹としていたこともあって、純粋な部族社会を脱して氏族社会に移りつつあったと考えるのがよい。