���̃u���O�w�הn�䍑�Ɩʓy���x

kyuusyuuhukuoka.blogspot.jp/

�g�o�Łw�הn�䍑�Ɩʓy���x�́A�Ђ�����Ñ�j��T���������܂��B

�z�[���y�[�W�ւ悤�����B

�ږ�Ă͖ʓy�����̏��ʂ��Ę`���ɂȂ����B���ʌ�̖ʓy�����͂��������h�j���B���x�z���邪�@���Ɂu���������Ȗk�v�̏������x�z����悤�ɂȂ邪�A���ꂪ�_�b�ł͓V�Ƒ�_�ƃX�T�m�I�̎��ՂƂ��Č��`�����Ă���B

�n�߂�

�w鰎u�x�`�l�`�ɂ͖ʓy���̖��͌����Ȃ��B�����Ŗʓy���͖�ḍ��̂��Ƃ��Ƃ��ɓs���̂��Ƃ��ƌ����Ă���B�������ʓy���͂R���I�ɂ����݂��Ă���`�l�`�̈ɓs���Ȍ�̒n���L���͖ʓy�����N�_�Ƃ�����ˍs���ɂȂ��Ă���B

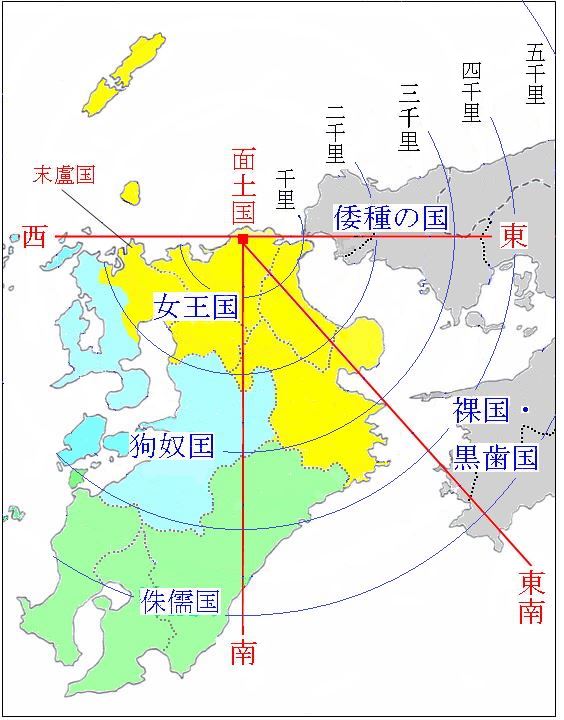

�w鰎u�x�`�l�`�͈��ƑΔn�̊Ԃ��]���Ƃ��Ă��邪�A���̐痢��鰂̎���̕S�\���łU�T�L���ɂȂ�B�`�l�`�̒n���L�����ς���Ɖ��}�̂悤�ɂȂ�Ǝv���Ă���B

���������n�C���P���A���L���A�F�`��B���L�ˎݑ���l���O�l�ځA�������l���P���B���L�����E���������ݑ�����A�D�s��N���B�Q��`�n�A��݊C���F���V�㈽�∽�A�A�����ܐ��P��

�R�N�ԁA�Q�S�T��ɓn���ē��e�𑱂��Ă������̃u���O�w�הn�䍑�Ɩʓy���x���}���l�������Ď�藯�߂̂Ȃ����̂ɂȂ��Ă����B�����ł�����z�[���y�[�W�ɂ��ēZ�߂Ă݂����Ǝv�����A�ȑO�̃u���O�ł͏ڍׂȓ_�ɐG��Ă��镔��������̂ŁA�u���O�ƍ��킹�ēǂ�ł��炤�Ƃ悢�Ǝv���Ă���B

�הn�䍑�̈ʒu�_���͎~�܂�C�z���Ȃ����A���̂����ɓ��{�����הn�䍑�ɂȂ��Ă��܂����낤�B����ɂ͎O�̃^�C�v������悤���B

���̑�P�͎הn�䍑���j�w�̑Ώۂƌ�����̂ł���A��2�͒n��U���ȂǑ�P�ȊO�̖ړI�̂�����̂ŁA���̓����͒�����ՁE�_�ЂȂǂ̊ό��n���הn�䍑�Ƃ����B��3�͐��Ԃ���������ƕ֏悷����̂��B

��Q�Ƒ�R�̃^�C�v�ɂ͏d�����Ă��镔��������悤�����A�הn�䍑�̓��}�������珊�ݕs���̂܂܂ł悢�Ƃ����l������͎̂������B�������הn�䍑���j�w�̑Ώۂł��邱�Ƃ��܂������ł���A���������ʂ���͕ʂ̔��z���K�v���낤�B

���엤�s�ܕS�����ɓs���E�E�E���쎊�z���S���E�E�E���s���s���S���E�E�E�쎊�הn��i��j���E�E�E�ɓs���܂ł̋����͈��ƑΔn�̊Ԃ̔������B�ł͎הn�䍑�́E�E�E�H

���������Ă��鎄����}�̂悤�ȍl���������Ă��邪�������̂S���̂P���הn�䍑�ɂȂ�B���ꂾ���הn�䍑�łȂ������������Ă���̂����A�}�̂悤�ɔ�肷��ɂ��Ă͑��ɕ{�V���{���{�w�ˉ��x�Ɍ�����u�ד͈ɓs�T�A�z�n�v�̕��������ɂ��Ă���B

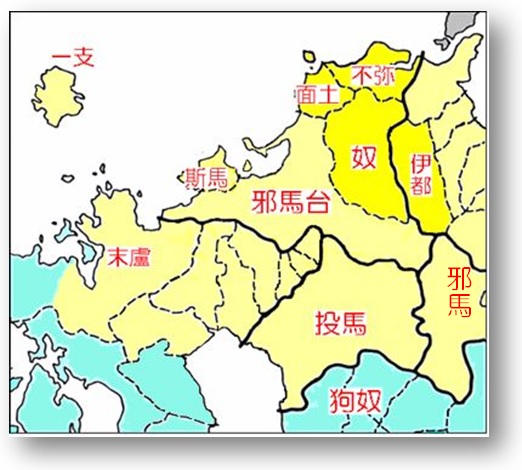

�הn�䍑�́u�ɓs�ɓ͂��z�n�̖T�ɘA�Ȃ��Ă���v�Ɖ��߂���̂����A�ʐ��ňɓs���E�z���Ƃ���Ă��鎅���s�╟��������הn�䍑�ɂȂ�B�܂��}�オ���n���ɂȂ�B

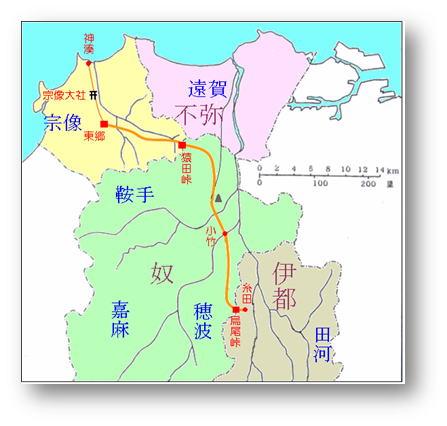

��ḍ��ƈɓs���̊Ԃɑ��݂��Ȃ��Ƃ���Ă���ʓy�������������A����͒}�O�@���S���B�ɓs���͜}�y�S�E�u���S�i�������s�j�ł͂Ȃ��c��S�ł���A�z���͕�������ł͂Ȃ������̒��E�㗬�悾�B

�}�̋��E���͌㐢�̍��S���Ŏ����Ӑ}���Đ������������̂ł͂Ȃ��B����ɂ͒ʍ����W���邾�낤�B�����̂悤�Ɍ�ʖԂ����B���Ă��Ȃ���������̒ʍ����͓��S�����אڂ���S���Ɍ����Ă����B

�ʍ����d�Ȃ�ƒn��ɘA�ъ������܂ꍑ���`�����邱�ƂɂȂ邪�A����ɂ͒n�����e������B�ŋ߂ł͌�ʖԂ���������Ēʍ������g�債�����Ƃ�A�ʍ��ɂ��Ă̍l�������ς���ς��Ă��܂������A�X���Ƃ��Ă͎c���Ă���Ǝv���B

�m���Ɂw鰎u�x�`�l�`�ɂ͖ʓy���̖��͌��������݂��Ȃ��悤�Ɏv���邪�A�ʓy���͎��݂��Ă���B�����_������@�͂��邾�낤���B���ɒP���������@�͂���B����ς⎩���̈Ӑ}���鏊���܂߂Ȃ��ŁA�ʓy���̑��݂�F�߂邩�ۂ����r�E�������邾���̂��Ƃ��B

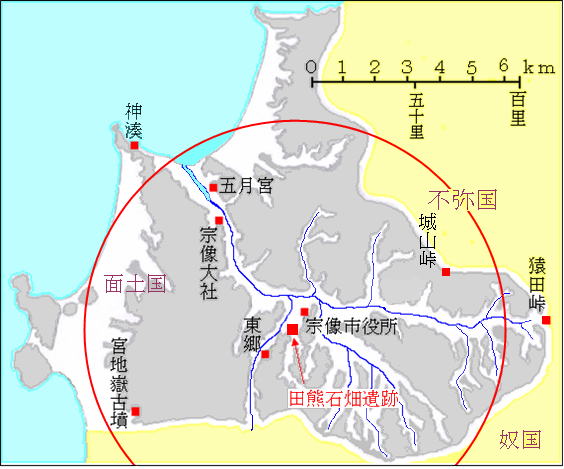

�����͌����Ă�����̗̂e�ՂȂ��ƂłȂ��B����ɂ͎��̈Ӑ}��������Ă��邱�ƂɂȂ�̂����m��Ȃ����A�`�l�`�̈ɓs���Ȍ�̒n���L���͏@���s�i�ʓy���j�̓c�F�Δ���Օt�߂��N�_�Ƃ�����ˍs���ɂȂ��Ă���B

�`�l�`�̂P���͂V�O�`�P�O�O���[�g���Ƃ���Ă��邪�A���͂U�T���[�g�����ƍl���Ă���B��}�Ɏ������悤�ɏ@���S�̂قڑS�悪�S�������ɓ��邪�A�@���S�Ɖ���S�̌S���̏�R���܂ł��S���ɋ߂��A�@���S�ƈƎ�S�̌S���̉��c���܂ł��S���ɋ߂��B

���̂悤�Ɍ���Ɠ���S���̓z���͈Ǝ�S�Ƃ��邱�Ƃ��ł��A���S���̕s�퍑�͉���S�Ƃ��邱�Ƃ��ł��邪�A��������R�̂��ƂƂ��Ă悢���낤���B

�܂�����ܕS���̓c��S���ɓs���Ƃ��邱�Ƃ��ł��邪�A�����̌S�͂����������쐅�n�̌S�ŁA�u���������Ȗk�v�̍��̏����������Ƃ��ł���͉̂���여�悾�ƌ��邱�Ƃ��ł���B

�הn�䍑�ɂ��Ă͕��ʂ���Ƃ��邾���ŋ�����������Ȃ����A�@���S���ʓy���ł���̂ɑ��đ����S�ȓ삪�הn�䍑�ɂȂ�ƍl���Ă���B�܂茻�݂̏@���s�E���Îs���ʓy���ł���A�����s�͎הn�䍑�ɂȂ邪�A�הn�䍑�͖ʓy���̓�S���Ɉʒu���Ă���B

�`�l�`�̍��̋L�ڏ��͂قڏ@���ɋ߂������牓�����̏��ɂȂ��Ă��邪�A�����݂̂���L���ꂽ�Q�P�̝Ӎ��ɂ��Ă̓y�[�W���̐}�̂悤�ɍl���Ă���B

�ŏ��̎z�n���͒}�O�̎u���S�ł���A�`���̋ɓ�E�Ƃ���Ă���Q�P�Ԗڂ̓z���͖L��̒����S�ɂȂ�B�`�l�`�̌����Ă���`���̋ɓ�E�Ƃ́A�w�Î��L�x�w���{���I�x�̂����}���̍��E�L�̍��ƁA��̍��E�����̍����̂��Ƃ��B

�Q�P�������̎הn���͖L����c�S���ƍl���Ă��邪�A�הn���Ƃ́u�R�̍��v�ƌ����Ӗ��̍������ƍl����B�הn�䍑�Ƃ��������͂��̓��c�S�ւ̐��̓�����ɓ����钩�q�S���A�R��E�R�o�E�R���̕����ŕ\�����Ƃ̂ł���悤�ȁA�R�̍��ւ̓�����ƌ������Ӗ��Ŏהn��ƌ������ƍl���Ă���B

����̕������͕����I�E�o�ϓI�ɕ����n��E�k��B�n��E�}�L�n��E�}��n��̂S�n��ɕʂ��Ƃ����B��܂��Ɍ����Β}�O�������n��E�}�L�n��ɂȂ�A�L�O���k��B�n��ɂȂ�A�}�オ�}��n��ɂȂ�ƌ�����B

����ɂ͒n���I�ȏ������傫���e�����Ă��邪�A�R���I�ɂ����Ă����̂��Ƃ�������悤���B�`�l�`���הn�䍑�Ƃ���͕̂����n��ł���A���n���͒}��n��̂悤���B�����āu���������Ȗk�v�͒}�L�n��ŁA�����݂̂̂Q�P�����̍ŏ��̕������k��B�n��ɂȂ�B

�@���S�͖ʓy���ł���u���S�͎u�������ƍl����̂ŁA���S�����������n��̑啔�����הn�䍑�ɂȂ�B�ł͔ږ�Ă̋{�a�͕����n��̂ǂ��ɂ��������낤���B

�����n��Ɏהn�䍑���������Ƃ�����͂����������邪�A����I�����Ƃ�������̂͌������Ă��Ȃ��B�w鰎u�x�`�l�`�̋L�������ł͔ږ�Ă̋{�a�E��͕�����Ȃ��B

���̍l�������@�ɂȂ邪�A���̓_�ɂ��Ă͐Ė��V�c�̒}�����q�J�s�Ƃ̊W���l����̂��悢�Ǝv���Ă���B�Ė��V�c�̒��q�k�L��{�ɂ��āA�w���{���I�x�Ė��V�c�I���N���ɂ͎����̂悤�ɂ���B

���̎��ɒ��q�Ђ̖��i���j�菜�ЂāA���̋{�����̂ɁA�_�|��ēa����B���A�{�̒��ɋS�Ό����

�܂��������ɂ͐Ė��V�c�̑r���ɂ��āu���q�R�̏�ɁA�S�L��āA��}�𒅂đr�̋V��Ղݎ���B�O�F�l�����v�Ƃ���B

���q�Ђ͎u�g�̖���ǎR�ɒ������鉄�쎮���ЂŁA�V�Ƒ�_���Ր_�Ƃ��閃��Ǖz�_�Ђ��Ƃ���Ă��āA���q�R�͖���ǎR���܂ޓ����ɉ��т�R�Ƃ����B

�Ė��V�c�͔ږ�Ă��V�Ƒ�_�ł��邱�Ƃ�m���Ă���A������ӎ����Ē��q�ɑJ�s���A����ɂ͔ږ�Ă̋{�a�Ղɐ����Ă������蕥���Ē��q�k�L��{�c�����Ɛ��@���Ă���B

�w�Î��L�x�w���{���I�x�͐_���c�@��ږ�āE��^���Ǝv�킹�悤�Ƃ��Ă��邪�A�Ė��V�c�̒��q�k�L��{���c���������R�ɂ����̂ł���A����ɂ́w���{���I�x���������̎����Ԃ̑Η����W���Ă���ƍl����B

����ɂ͑��������ւ���Ă���悤���B�_���c�@�̖{���̖��͑����є䔄�ő������ɘA�Ȃ邪�A�Ė��V�c�̕v�œV�q�E�V�����V�c�̕��ł����阮���V�c�̘a��拍������������A�z�ŁA��͂葧�����ɘA�Ȃ�B

�����V�c�E�c�ɓV�c�i�d�N���ĐĖ��V�c�j�̎���ɂ͍c�ʂ̑h�䎁�̐ꉡ������A����ȑO�ɂ͑h�䎁�Ɛ_�ʂ̕��������Η����邪�A�h�䎁�������{�@�����₪�ĖłԁB

�������͉��_�V�c�Ɍn���̘A�Ȃ�Ƃ����c�e�����A�c�e�̏������͍c�ʁE�_�ʂ��n�c�Ƃ��Ă���V�Ƒ�_�̑��݂�ے肵�����悤���B�w�Î��L�x�w���{���I�x�̐��������A���ߐ��̐������i�߂��Ă����B

���������͂��߂Ƃ���c�e�ɂƂ��Ă͐_�b�����u�V�떳���̐_���v�����A���ߐ�������D�悳�������̂��낤�B���̂��߂ɍc�e�ƍc�ʁE�_�ʂƂ̊Ԃ��a瀂������Ă����ƍl����B

�V�Ƒ�_�⍂�V�����َ͈����̂��̂ł���A�����z�̐��E�ł����āA�����̒n��ɂ���̂͐_���c�@�ł���Ė��V�c���Ƃ������̂��낤�B�����A�_�b��ǂ�ł��ꂪ�j�����Ǝv���l�͏��Ȃ��Ǝv���B

���q�k�L��{�ɂ��Ă͒��q�s�{��ɂ������ƌ����Ă������A���@�����ł͒������Ƃ������@�Ղ炵���Ƃ������ƂŁA���݂ł͋�B���f�����ԓ��̔��@�����Ŕ������ꂽ�A�u�g�n����̌v��I�ɔz�u���ꂽ�P�P���̌����Ղ��A���q�{�̎��ӎ{�݂ł͂Ȃ����ƌ����Ă���B

���͒��q�k�L��{���m�F����Ă����ߒ��Ŕږ�Ă̋{�a�����������Ǝv���Ă���B�u�g�̌����Q���Ė��V�c�̎���̂��̂łȂ���Δږ�Ă̋{�a�̉\��������ƍl����̂����A�ǂ̂悤�Ȍ������o�Ă��邩�y���݂��B

���q�s�b�h�h�̌b�h�����{�̎��ӂ͖̊ۓa�ՂƌĂ�Ă��āA����Z�c�q�i�V�q�V�c�j�����䂵���Ė��V�c�̟q�i������j���s�����ꏊ���Ƃ���A�w��̌�ˎR�ɂ͐Ė��V�c�q�˂Ƃ����`�������Õ�������B

�Ė��V�c�̟q�i������j�͑�a�̔�̐쌴�ōs��ꂽ�Ƃ��邩�炱�̌Õ����Ė��V�c�̗˂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ŁA���͂����ږ�Ă̕悾�ƍl���Ă���B

�ߐ��ɂ͕t�߂̒}���݂ɑD���ꂪ����A�`���ł͊֏��������Ċ֎炪�����Ƃ����B�Õ��͑D����E�֏����猩�グ��ʒu�ɂ��邪�A�R���I�ɂ��}��������~�肷��D�̑D���ꂪ�����āA���̌Õ��̂��Ƃ��傫�ȕ�Ƃ��đD�l�̌����Y�t����A�ѕ��S�g�̒����̎��ɒB�����̂��ƍl�������B

�Ė��V�c�͔ږ�Ă��V�Ƒ�_�ł��邱�Ƃ�m���Ă���A������ӎ����Ē��q�ɑJ�s�����Ƒz�����邪�A�ł͐_�b�̈���̎�l���̃X�T�m�I�͒N���낤���B

�@���S�̏@����Ђɂ͓V�Ƒ�_�ƃX�T�m�I�̐���Ő��܂ꂽ�Ƃ���Ă���3���_���Ղ��Ă���B����3���_�ɂ��Ē}�O�̏@�����E�}��̐����N�E�L��̑�_���Ȃǂ��A�X�T�m�I���n�c�Ƃ���`���������Ă������Ƃ��琶�܂ꂽ�ƍl���Ă���B

�הn�䍑�̈ʒu�_����������͎̂��݂��Ă���ʓy���𑶍݂��Ȃ��Ƃ��邩��ŁA���̖ʓy���͏@���S���B�X�T�m�I�͒}�O�̏@�����̑c�̖ʓy�����ł���A����͘`�l�`�Ɂu�ÂɗՂ�ő{�I���v�ƌ�����h�j�̔@���҂��ƍl���Ă���B

�}�O�@�@�z�n���u���@

�L�O�@�A���S�x����~�@�B�Ɏׁ����s�@�C�s�x�����Á@�D�\�z���}��@�E�D�Ós����с@�F�s�ā����с@�G���z���F���@

��O�@�H�Αh������@�I�h�z���{���@�J�ėW���O���@�K�ؓz�h�z���_��@�L�S�����Á@�M�၁����@�N�S�z���n���@

�L���@�O�הn�����c�@�P�Z�b�����@�Q�b���������@�R�x�ҁ��啪�@�S�G�z�����@21�z������