私のブログ『邪馬台国と面土国』

『倭人伝と稍 その3』HP版 邪馬台国と面土国 は古代史を探求します。

「水行十日・陸行一月」は投馬国から邪馬台国までの所要日数ではなく、邪馬台国から魏都の洛陽までの距離だ。邪馬台国は面土国の「南百里」に位置している

『大唐六典』

邪馬台国は伊都国と斯馬国の間にあり、その距離は南百里だなどと述べると、投馬国は「水行二十日」とされ、邪馬台国は「水行十日陸行一月」とされているではないかという反論が出ると思うが、倭人伝の記事には原資料に当たってみないと理解できないことが多い。

私はその原資料の多くは張華が『博物志』を編纂するために収集したものだと考えている。張華は陳寿の才能を見い出し『三国志』編纂のチャンスを与えた人物だが『博物志』は『三国志』が編纂される以前に編纂されている。

投馬国の「水行二十日」や邪馬台国の「水行十日陸行一月」も原資料にあったものだろうが「従郡至倭」の行程や万二千里とは無関係であり、投馬国・邪馬台国の位置を述べたものではない。

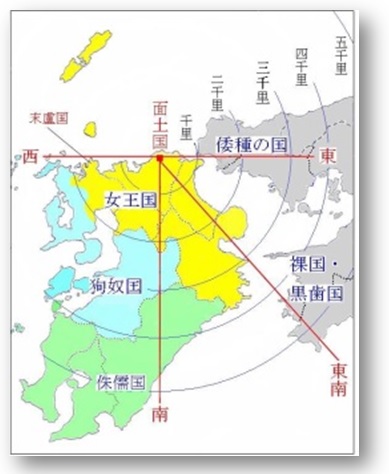

女王国の南四千里には侏儒国があるが、それは対馬と壱岐の間の4倍に過ぎない。さらに女王国と侏儒国の間には狗奴国があるはずだが、おそらくその距離は対馬と壱岐の間の2倍程度だろう。

女王国の南四千里は260キロだと見ているが、狗奴国は半分の130キロほどだろう。130キロの間に水行1ヶ月(10日+20日)・陸行1ヶ月に、合計2ヶ月を要する場所があるわけがない。

投馬国については備中の鞆の浦、あるいは出雲とする説があり、邪馬台国については畿内大和とする説があるが、このことと対馬と壱岐の間の4倍に過ぎない女王国の南四千里に侏儒国があることは整合しない。

だが紀行文の場合には途中の滞在期間と、その間の出来事が述べられていることがある。紀行文なら滞在期間も行動範囲も未知数になる。

しかし倭人伝の伊都国以後の記述は倭人から聞いたと思われることばかりになっていて、帯方郡使は伊都国には行っていないから、伊都国以後の記事は明らかに紀行文ではない。

投馬国の「水行二十日」や邪馬台国の「水行十日陸行一月」は紀行文中の記事ではないと思われるから国の位置を求める根拠にはならない。『大唐六典』に次のように記されている。

凡陸行之程、馬日七十里、歩及驢五十里、車三十里、水行之程、船之重者、泝河日三十里、江四十里、余水四十五里、空船泝河四十里、江五十里、余水六十里、沿流之船、則軽重同制、河日一百五十里、江百里、余水七十里

河は黄河、江は揚子江、余水はその他の河川、泝は川を遡ることを意味するが、唐代の1里は561メ−トルだから陸行一日は28キロになり陸行一月は840キロになる。

残念ながら海行が見えないが、黄河を流れに乗って下る百五十里と同じだと仮定すると、海行一日は84キロなり、十日だと840キロ、二十日だと1680キロになる。

女王国の南四千里の侏儒国は水行だと3日ほどの行程に過ぎず、邪馬台国を畿内とするにしても女王国内にこれだけの日数を要する場所はない。

考えられるのは水行十日が840キロであり陸行一月が840キロであれば、それは帯方郡を経由して魏都の洛陽に至る距離と一致することだ。内陸部の洛陽は陸行が必要だが、呉都の建業は揚子江の河口部にあり陸行の必要がない。

邪馬台国の「水行十日・陸行一月」は邪馬台国から内陸部の洛陽までの所要日数であり、投馬国の「水行二十日」は投馬国の海岸から呉のある地点までの所要日数であることが考えられる。

張政が黄幢、詔書を届けに来たのは女王国と狗奴国が不和の関係にあったからだが、それにしても魏皇帝の黄幢、詔書が必要なほどの深刻な不和の関係だったのだろうか。

公孫氏と魏・呉との関係にみられるように、当時の朝鮮半島周辺は魏と呉の対立の場になっていた。卑弥呼が魏から親魏倭王に冊封されたのに対抗して、狗奴国の男王の卑弥弓呼は呉から冊封を受けていたのではなかろうか。

そうであれば女王国と狗奴国の関係は魏と呉の関係でもあることになり、そのために魏皇帝の黄幢・詔書が必要だったと考えることができる。

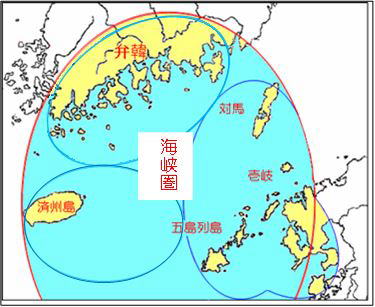

「南船北馬」といわれるように呉には優秀な船があったが、呉と狗奴国が関係していることを思わせる兆候があったのではなかろうか。その可能性のある場所としては肥前の五島列島が考えられる。

私は五島列島と壱岐・対馬・済州島、および朝鮮半島の間の海域に「海峡圏」とでも言うべきものを設定するのがよいと思っているが、海峡圏はさらに南に広がって、南西諸島や沖縄に及んでいるように思われる。

「海峡圏」から沖縄にかけての海域に呉船が出没していたのではなかろうか。私は狗奴国を肥後と肥前の長崎県部分だと考え、投馬国は筑後だと考えているが、狗奴国と投馬国は国境を接している。投馬国は呉と狗奴国が接触していることを察知していたのだろう。

張政も呉と狗奴国の関係を疑っており、張政と難升米との問答の中でこのことが話題になったことが考えられる。その呉と投馬国の間が「水行二十日」だというのだろう。

帯方郡使の張政は黄幢、詔書を届けるために倭国に来たが、帰る時には台与の使者の掖邪狗ら20人を魏都、洛陽に送り届けるという任務ができた。張政と掖邪狗らとの間で邪馬台国から洛陽までの所要日数が話題になったのだろう。それが「水行十日、陸行一月」であることが考えられる。

慈覚大師円仁の『入唐求法巡礼行記』によれば、往路は博多津を出港し五島列島から東シナ海を渡り、揚子江河口部の揚州まで8日間で渡海している。

また復路は9月2日正午に山東半島東端の赤山浦を出航し一路東へ進み、朝鮮半島西海岸の群島の間を抜け、巨文島・対馬を望見しながら、10日の夜に肥前の鹿島に着いているが、赤山浦から鹿島まで8日半で渡海している。

これは東シナ海を一気に横断するのに要した日数だが、帯方郡を経由するのであれば10日にはなるだろう。「水行十日」は邪馬台国から帯方郡を経由して、山東半島周辺の海岸まで十日で行けるということだ。

図で見ると帯方郡から邪馬台国まで6〜7日程度の行程であったことが考えられる。これは倭人伝にみえる「従郡至倭」の万二千里でもあるようで、仮に6日とすると一日の行程は二千里になる。私は倭人伝の二千里を魏・晋代の三百里(130キロ)と考えている。

陸行一月については円仁は845年6月1日に洛陽を通過し 6月28日に揚州に到着しており、洛陽から揚州までは27日を要している。この時の円仁は帰国を急いでいたようだ。

ここで問題になるのは円仁が出入りした揚州は、呉都の建業の東北60キロというごく近い場所だということだ。円仁は博多と揚州の間を8日で渡海している。それが水行二十日とされているのはどういうことなのだろうか。

「水行二十日」は1680キロほどになることが考えられるが、倭人伝には「黥面文身」の記事のあとに「計其道里、當在会稽東治(冶)之東」とある。会稽は浙江省で、東治は普通には東冶と書き福建省の福州市のあたりとされている。

また『後漢書』倭伝は倭人の風習が広東省の海南島と同じだと述べている。海南島も呉の領域になるが琉球(沖縄)を経由する会稽・東冶や海南島の東、「水行二十日」に投馬国があるというのだろう。